1.ヌルハチとは

ヌルハチ(1559年~1626年)は、満洲族出身で後金(のちの清朝)の建国者です。女真族を統一し、八旗制度と呼ばれる軍事・社会組織を整備したことで知られています。彼の治世によって満洲の勢力は拡大し、中国東北部から明王朝に大きな圧力をかけました。ヌルハチの死後、その子ホンタイジが後を継ぎ、国号を「清」と改めて本格的に王朝を築き上げました。ヌルハチは清王朝繁栄の礎を築いた人物として、中国史において非常に重要な存在です。

2.ヌルハチの家族構成

ヌルハチの家族構成は非常に複雑で、多くの后妃と多数の子どもを持っていました。彼の一族は清朝初期の政治に大きな影響を与え、その後の王朝運営にも深く関わっています。

まず、ヌルハチの父はタクシで、女真族の中でも比較的有力な一族に属していました。タクシの死後、若いヌルハチが部族をまとめ、次第に勢力を広げていきます。

ヌルハチの妻や后妃は十数名以上にのぼり、その中には政略結婚によって他部族との同盟を強化したものもありました。代表的な后妃には以下の人物がいます。

-

イェへ氏:有力な女真部族・イェへ部出身。政略的な婚姻によりヌルハチの勢力拡大に貢献。

-

ナラ氏:清朝史で重要な家系のひとつ、ナラ氏族出身。後の皇后家系につながる。

-

アバハイ:ヌルハチ晩年の寵妃の一人で、子どもたちの地位にも影響を与えた。

子どもは多数いましたが、特に重要なのは次の人物たちです。

-

ホンタイジ:ヌルハチの後継者。1636年に国号を「清」と改め、中国支配の基盤を固めた。

-

ドド:軍事的才能を発揮し、清の拡大に貢献。

-

アバタイ:後金の拡張戦で功績をあげ、清初期の名将とされる。

-

その他の王子たち:多くが八旗制度の指導者として役割を担い、一族全体で清の基盤を支えた。

このように、ヌルハチの家族は単なる血縁ではなく、清朝初期の政治・軍事の中核を担った存在でした。

3.ヌルハチ家系の紹介

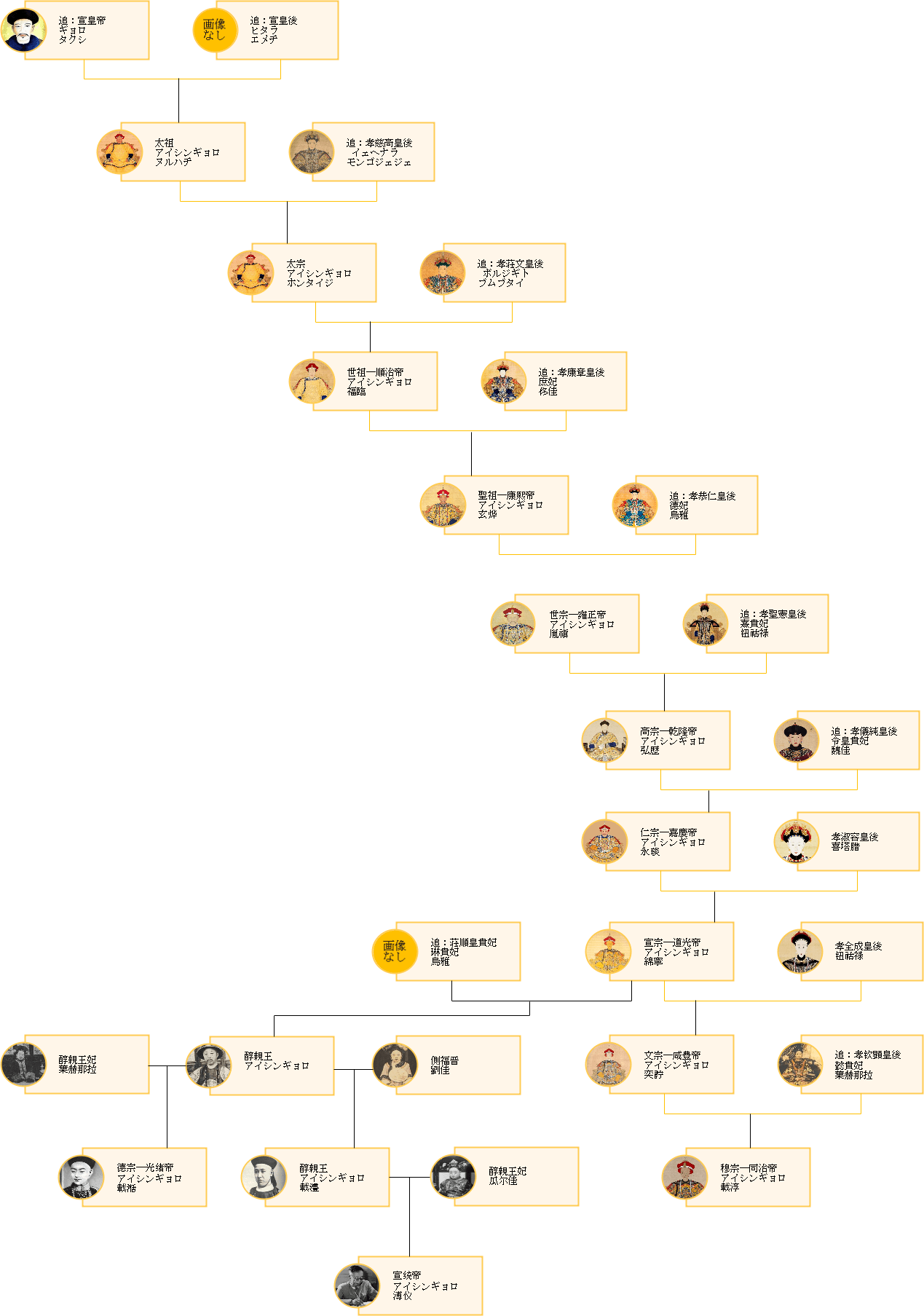

ヌルハチの家系図を見ると、彼がいかに多くの子孫を残し、その後の清王朝に影響を与えたかがわかります。

ヌルハチの上には父タクシが位置し、女真族の伝統的な家系を受け継いでいました。その下に広がるのが后妃と数多くの子どもたちです。

特に重要なのは第八子のホンタイジで、彼が後を継いで「清」を建国しました。ホンタイジの子孫からは康熙帝、乾隆帝といった名君が誕生し、清朝の最盛期を築きました。つまり、ヌルハチの家系図はそのまま清朝の発展史につながっています。

また、ヌルハチの他の息子たちも八旗制度の将領や藩王として活躍し、軍事力と政治基盤を強固にしました。彼らの系譜は後に皇帝一族の内部抗争や後継争いにもつながり、清朝史を語る上で欠かせない要素となっています。

家系図から見える特徴は、単に一族の血統を示すだけでなく、政略結婚や同盟、権力の継承を視覚的に理解できる点にあります。特にヌルハチの場合、その子孫が清朝を400年近く支えたことを考えると、家系図は中国史の流れを理解する重要な手がかりとなります。

4.ヌルハチ家系図を描く方法

ヌルハチの家系図を自分で描いてみると、清朝初期の歴史がより分かりやすくなります。方法としては、まずヌルハチを中心に置き、その上に父タクシ・祖父ギオチャンガを配置します。そして下に后妃を並べ、そこから子どもたちを枝分かれさせると系図の全体像が見えてきます。

作図のスタイルにはいくつかあります。

-

縦型ツリー型:代ごとの流れを上から下へ示す形式で、王朝史の流れを整理するのに適しています。

-

横型ツリー型:兄弟関係を並列に表現しやすく、子どもが多いヌルハチの家系に便利です。

-

放射型:ヌルハチを中心に置き、周囲に后妃や子どもを配置する形式で、全体像を直感的に把握できます。

EdrawMaxのようなツールを使えば、こうした家系図を簡単に作成できます。テンプレートを利用して見やすく整理できるため、歴史の学習や研究にも活用可能です。