インド神話は、古代インドで生まれた壮大な物語体系で、ヒンドゥー教をはじめとするインド文化の基盤を形作っています。数多くの神々が登場し、それぞれが宇宙の秩序や自然現象、人生の価値観を象徴しています。物語は時に家族関係や争いを通して語られ、人々に道徳や生き方の指針を与えてきました。ここでは代表的な神々とその関係、そして家系図の描き方についてわかりやすく紹介します。

1. インド神話の主要な神々

インド神話には数え切れないほどの神々が登場しますが、特に重要とされるのが「三大神(トリムルティ)」です。

-

ブラフマー(創造の神)

宇宙を創造した神で、四つの顔を持ち、知識と創造の象徴とされています。ただし信仰の中心となることは少なく、役割としては「始まり」を担っています。 -

ヴィシュヌ(維持の神)

宇宙の秩序を守り続ける神で、慈悲深く人々を救済する存在です。ヴィシュヌは必要に応じて「アヴァターラ(化身)」として地上に現れます。ラーマやクリシュナなどもヴィシュヌの化身として有名です。 -

シヴァ(破壊と再生の神)

一見すると恐ろしい神ですが、破壊は新しい創造のための第一歩とされます。瞑想にふける姿や舞を踊る姿で描かれ、非常に人気の高い神です。

また、三大神を支える女神たちも重要です。

-

サラスヴァティ(学問・芸術の女神) – ブラフマーの伴侶。

-

ラクシュミー(富と幸運の女神) – ヴィシュヌの伴侶。

-

パールヴァティ(愛と力の女神) – シヴァの伴侶で、戦いの女神ドゥルガーやカーリーの姿にも変化します。

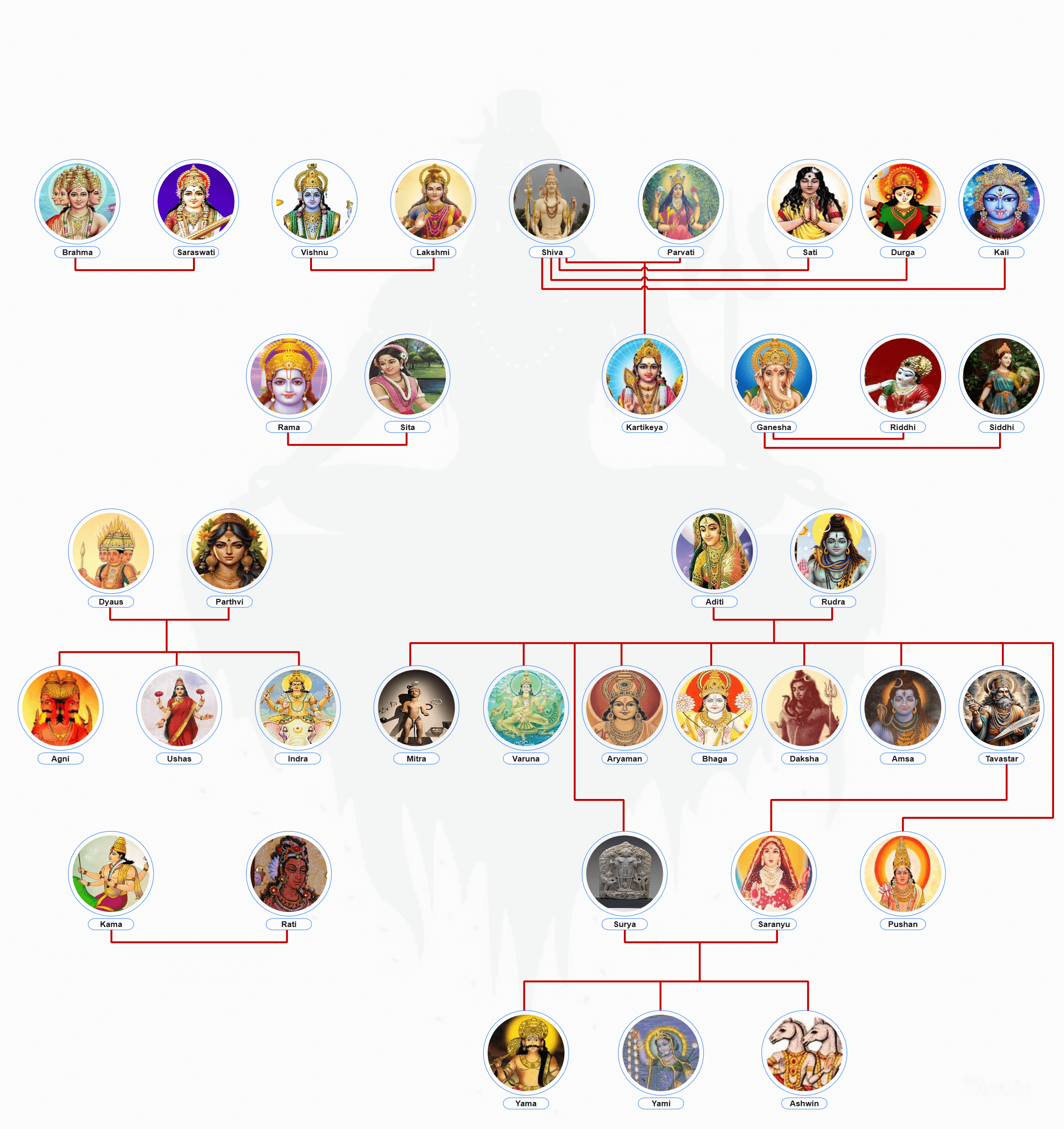

2. インドの神々の系図

インド神話の神々は、単独で存在するのではなく、家族や親子関係、化身としての姿を通じて複雑につながっています。

-

三大神の関係

ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァは「創造・維持・破壊」の三役割を担い、宇宙の循環を表しています。互いに競い合うこともありますが、最終的にはバランスを保ちながら共存しています。 -

神と女神の関係

それぞれの神には「シャクティ(力)」を象徴する女神が伴侶として存在します。女神は単なる補佐ではなく、神の力を引き出す重要な存在であり、しばしば独立した信仰の対象にもなります。 -

化身(アヴァターラ)

ヴィシュヌは人々を救うために様々な姿に化けます。ラーマ王子やクリシュナは特に有名で、彼らの物語は『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』といった叙事詩に描かれています。

3. インドの神々の系図を描く方法

インド神話は登場人物が非常に多く、物語が複雑なので、神々の関係を理解するために「家系図」を描くと分かりやすくなります。

-

直線型

親から子へと一直線に並べる方法。シンプルで分かりやすいですが、複雑な関係をすべて表すのは難しいです。 -

放射型

中央に重要な神を置き、そこから放射状に関係を広げる方法。ヴィシュヌを中心に置いて化身を並べるなど、特定のテーマに適しています。 -

階層型

家族や血縁を中心に整理するのに向いており、三大神とその伴侶、そして子どもたちの関係を描くのに便利です。

例えば、シヴァとパールヴァティを上位に置き、その子どもであるガネーシャ(学問と商業の神)やカルティケーヤ(戦いの神)を枝分かれさせると、家族関係が一目で理解できます。

現在ではEdrawMaxのような家系図作成ツールを使えば、複雑な神々の関係をきれいに整理することができます。放射型・直線型・縦型など好みに応じて作図できるため、学習や研究にも役立ちます。