ハプスブルク家は13世紀から20世紀初頭までの約650年間、神聖ローマ皇帝として、またオーストリアやスペイン、ハンガリーなどの広大な領土の支配者として、ヨーロッパの中心で君臨しました。最盛期には、領土はヨーロッパからアメリカ大陸まで及び、「日の沈まぬ帝国」と呼ばれました。一族の象徴として知られる突出した下顎、「ハプスブルクの顎」は、歴史とともに後世に語り継がれています。

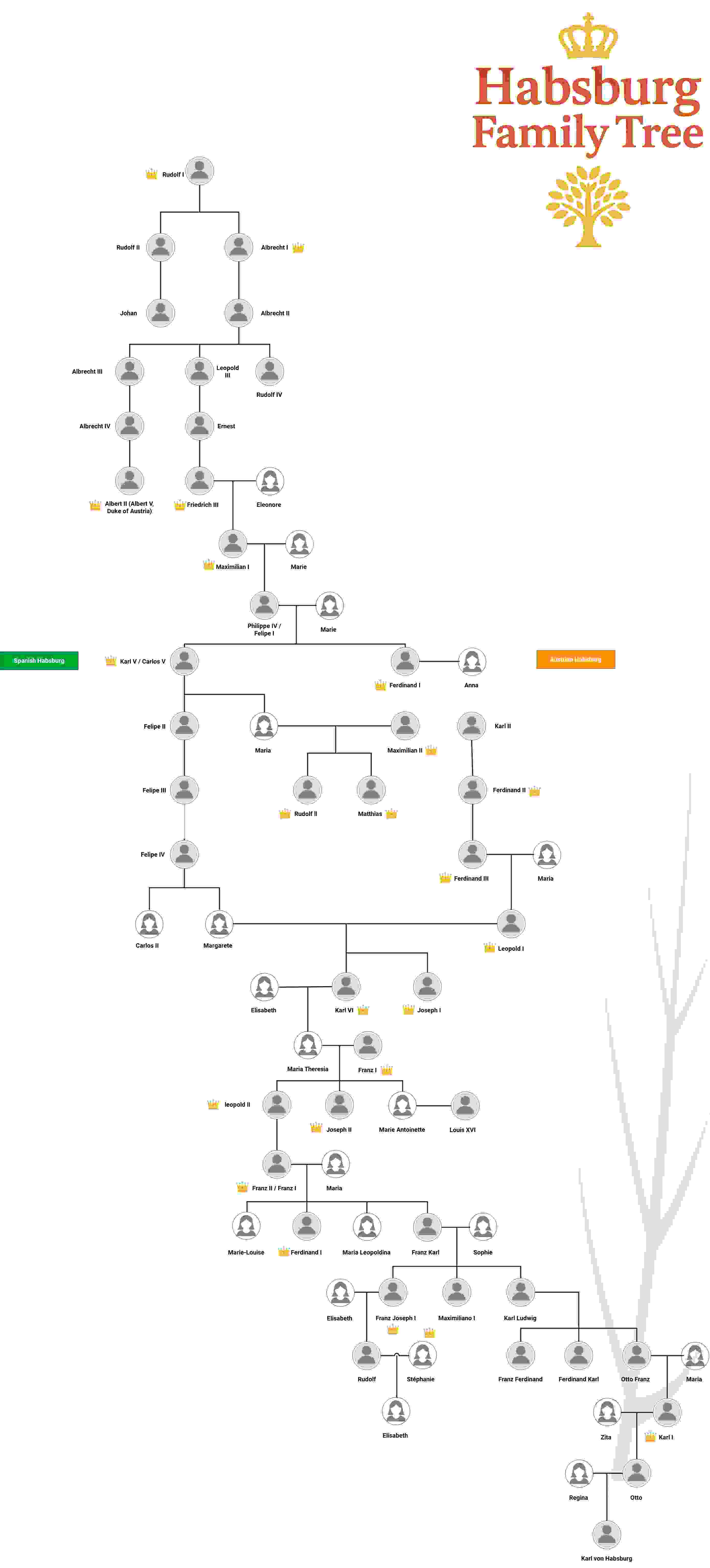

この記事では、スイスの小さな城から始まった一族が、どのようにしてヨーロッパ随一の王家に成長し、やがて歴史の舞台から姿を消したのかを、ハプスブルク家の家系図を通して解説します。

1.ハプスブルク家の起源

ハプスブルク家の起源は、10世紀のスイスにさかのぼります。祖先とされるグントラム富裕公の子孫、ラートボトが11世紀初頭、現在のスイス・アールガウ地方に城を築きました。城は「ハビヒツブルク城(鷹の城)」と呼ばれ、これが後に「ハプスブルク」という家名の由来になったとされますが、この逸話は後世に作られた可能性もあります。

当初、彼らは地方の小領主にすぎませんでした。しかし、13世紀半ばの「大空位時代」に神聖ローマ帝国が皇帝不在となると、運命が大きく変わります。無名に近かったルドルフ1世が1273年にローマ王に選ばれ、やがて神聖ローマ皇帝として名を馳せることになります。

ルドルフ1世は、オーストリア公オタカル2世を1278年のマルヒフェルトの戦いで破り、オーストリア公国を獲得しました。これにより、ハプスブルク家は拠点をスイスからウィーンに移し、ヨーロッパ史の表舞台に確固たる地位を築きました。

2.ハプスブルク家の拡大

ハプスブルク家は領土拡大のため、婚姻政策を巧みに使いました。有名な言葉にまとめられます。

「戦争は他家に任せておけ。汝、幸いなるオーストリアよ、結婚せよ」

この言葉は公式な家訓ではなく、彼らの戦略を表現した警句です。婚姻政策は当時の王家にとって普通の手段でしたが、ハプスブルク家は特に効果的に実行しました。

マクシミリアン1世はブルゴーニュ公国のマリーと結婚し、ネーデルラントを獲得。

その息子フィリップはスペイン女王フアナと結婚し、息子カール(カール5世)がスペインと海外植民地を継承。

婚姻政策だけでなく、戦争も多く経験しましたが、外交戦略の一環としてこれらを巧みに組み合わせました。

3.最盛期と二つの系統

16世紀、カール5世の時代にハプスブルク家は最盛期を迎えます。彼はオーストリア、ネーデルラント、スペイン、南イタリア、アメリカ大陸の新植民地を統治し、「日の沈まぬ帝国」を築きました。

しかし広大な領土を一人で統治するのは困難でした。1556年、カール5世は帝国を二分して退位しました。

スペイン・ハプスブルク家:息子フェリペ2世がスペイン、ネーデルラント、イタリア、海外植民地を継承。

オーストリア・ハプスブルク家:弟フェルディナント1世がオーストリアと神聖ローマ皇帝位を継承。

こうしてハプスブルク家は二つの系統に分かれました。

4.近親婚

領土維持のため、ハプスブルク家は近親婚を繰り返しました。これが遺伝的な悲劇を生む原因となります。

代表的なのが「ハプスブルクの顎」です。「ハプスブルクの顎」とは、下あごが前方に突き出した特徴を指します。これは、下の歯が上の歯よりも前に出る状態で、ハプスブルク家の男性に特に多く見られました。この特徴は遺伝的な問題であり、一族が長年にわたって近親婚を繰り返した結果とされています。

スペイン・ハプスブルク家最後の王カルロス2世は、近親婚の影響で深刻な障害を抱え、後継者を残せず1700年に亡くなりました。これによりスペイン・ハプスブルク家は断絶し、スペイン継承戦争が勃発しました。

5.オーストリア・ハプスブルク家の主要人物

スペイン系統が断絶した後も、オーストリア・ハプスブルク家(ハプスブルク=ロートリンゲン家)は存続しました。

マリア・テレジア(在位1740-1780):女性として唯一ハプスブルクを統治。行政や軍事を改革し、多くの子女をヨーロッパ各国の王家と結婚させました。

フランツ・ヨーゼフ1世(在位1848-1916):68年の長期在位。皇妃シシィや皇太子ルドルフの悲劇、サラエボ事件など、多くの個人的事件に見舞われました。

カール1世(在位1916-1918):第一次世界大戦中に即位。早期和平を試みるも失敗し、1918年の敗戦後に亡命。信仰心の深さから後に福者に列せられました。