流れ線図を製造業の現場改善に役立つ手法として、活用を考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、流れ線図の定義や、表現方法、流れ線図を使っての改善例を解説します。また、おすすめのツール「EdrawMax」を使って流れ線図を描く方法も紹介するので、ぜひ最後まで読んで内容を確認してみてください。

1.流れ線図とは?レイアウト図でどう表現されるのか

1.1流れ線図の定義

流れ線図とは、作業の流れや工程を図式化して視覚的に表した図で、「フローダイアグラム」とも呼ばれます。作業の手順や物や人の動きを矢印や記号で表すことで、全体の工程をわかりやすく把握することが可能です。工程の改善や無駄の発見をし、生産性向上のためによく用いられます。

1.2どの業界でよく使われますか?

流れ線図は製造業でよく使われます。特に多品種少量生産を行う現場では、工程ごとの作業や部品の流れを可視化することができるので、無駄な動きや停滞を発見しやすくなり、効率的な生産体制の構築に役立ちます。また、流れ線図は多品種少量生産に限らず、自動車、機械、半導体、金属加工などの分野でも活用され、作業標準化や改善活動に欠かせないツールです。

1.3レイアウト図における表現方法

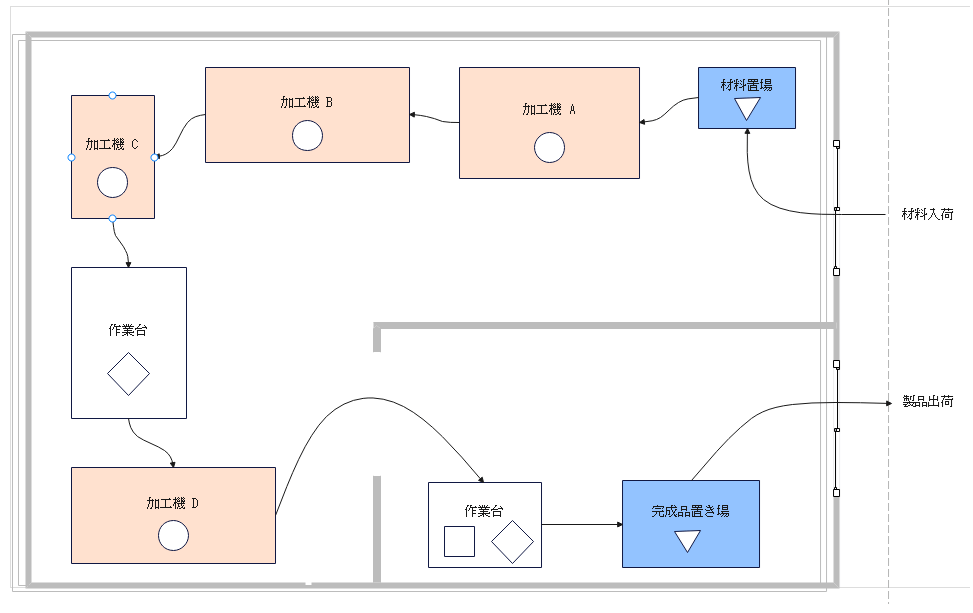

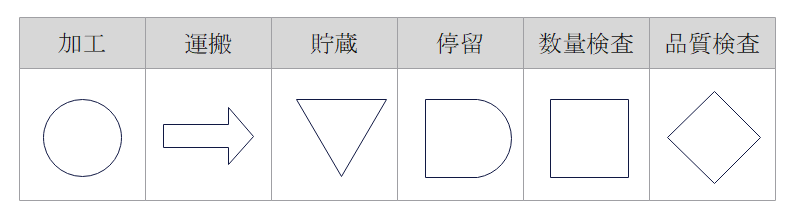

レイアウト図における表現方法として、工程分析記号が用いられます。工程分析記号は、6種類あります。

〇(丸)の記号で表されるのが、加工です。材料や部品に変化を与える工程であり、付加価値を与える唯一の工程です。

次に運搬です。→(矢印)の記号で、材料や部品の位置に変化を与える過程を表します。

続いて停滞です。停滞には2種類あります。1つ目は、貯蔵で▽(逆三角)で表し、計画的に貯えられている過程を表します。2つ目は、停留でD型の記号で表現され、こちらは計画外で加工や運搬、検査がされずに停滞している状況です。

最後は検査です。検査も停滞と同様に2種類あります。1つ目は、数量検査で□(四角)で材料や部品の量、または個数を数えます。2つ目は、品質検査です。材料や部品の品質特性を試験し、基準と比較して差異を知る過程を表します。

2.流れ線図のメリット

流れ線図のメリットは、まず工程を「見える化」できる点です。複雑な作業手順や物の流れを一目で把握できるため、無駄な動作や余分な移動などの問題を発見しやすくなります。問題を見つけた場合は、原因を分析し整理整頓で不要な動作や移動を排除しましょう。その上で作業手順や動線を見直し、流れ線図の修正も行います。

ほかにも、作業を標準化することができることもメリットです。流れ線図で物の流れが決められているので、誰が担当しても同じ品質や効率で作業を進められるようになります。また、新人教育や作業の説明の際にも視覚的に理解しやすく、教育効果が高い効果が得られます。

改善を行った際は、工程数や移動距離を数値で比較できるため、改善効果を客観的に評価できるのが流れ線図の強みです。どこに無駄があったのかを明確にし、改善の前後の差を「見える化」することで、取り組みの成果を関係者全員で共有でき、モチベーションアップにもつながります。

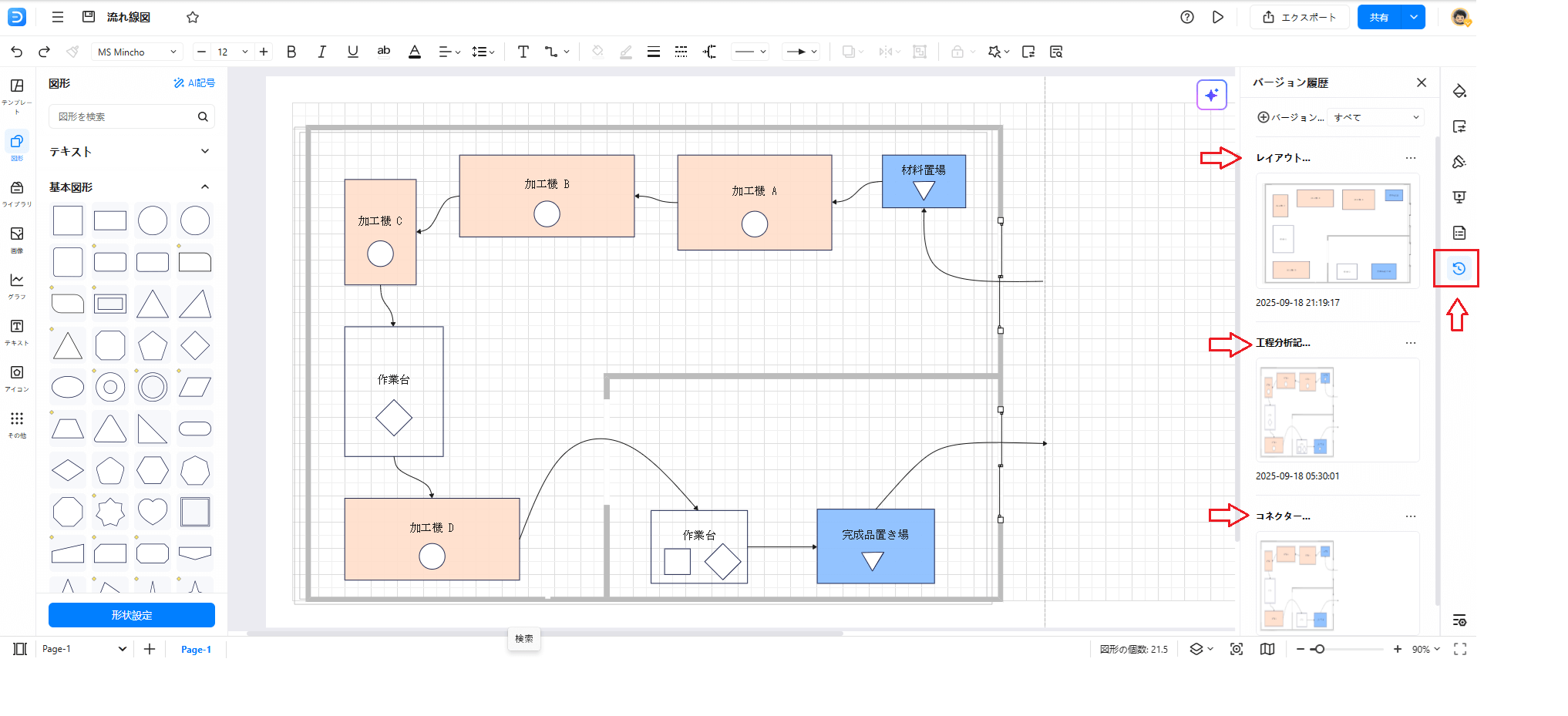

3.流れ線図の書き方

図面作成ソフト「EdrawMax」を使って、流れ線図を描く方法を解説します。EdrawMaxは、操作が簡単で、登録されたテンプレートや図形を配置するだけで、初めての方でも図を描くことができます。下記のボタンをクリックしてEdrawMaxの無料版をダウンロードし、流れ線図を描いてみましょう。

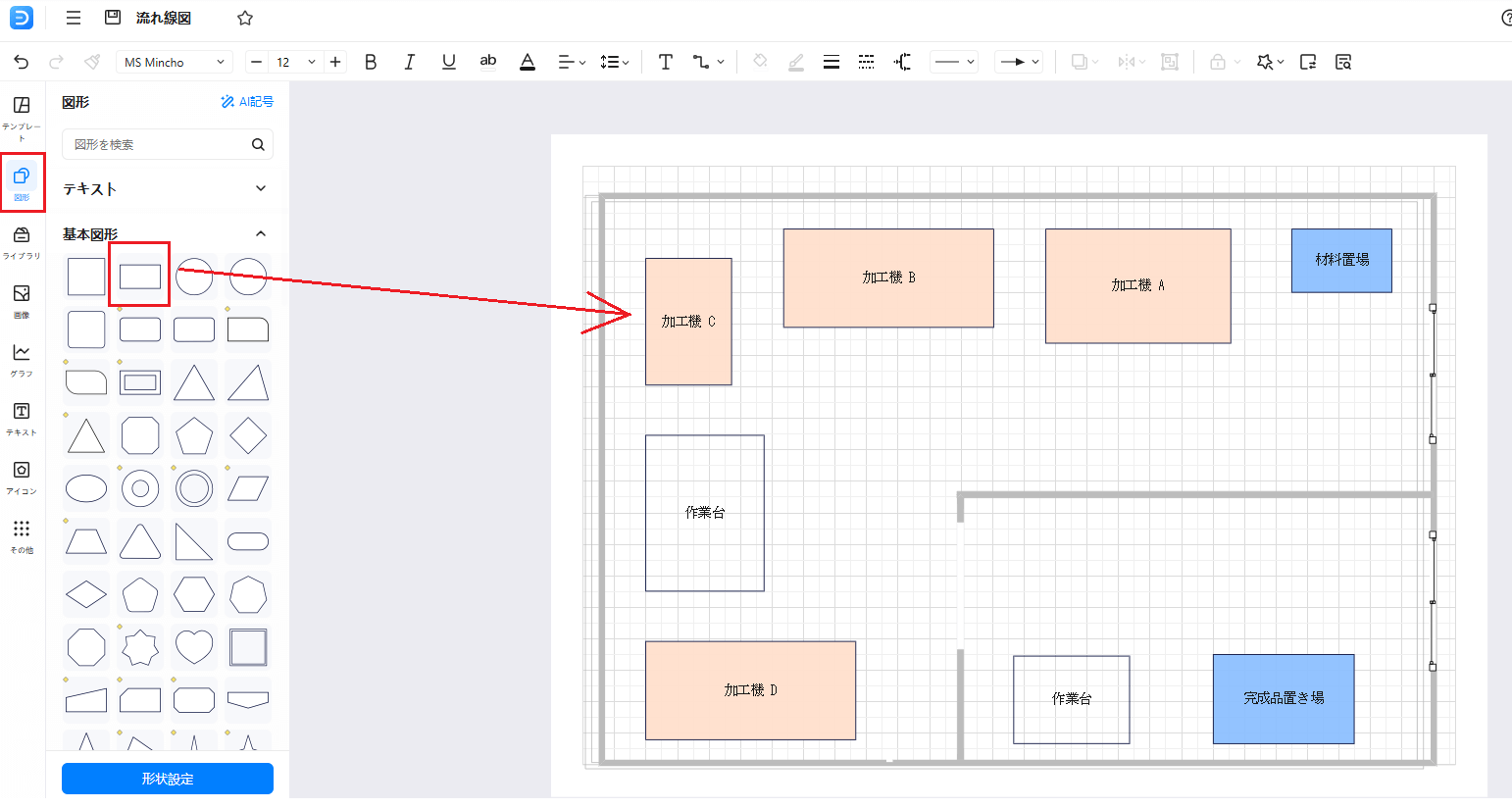

Step1.レイアウト図の準備

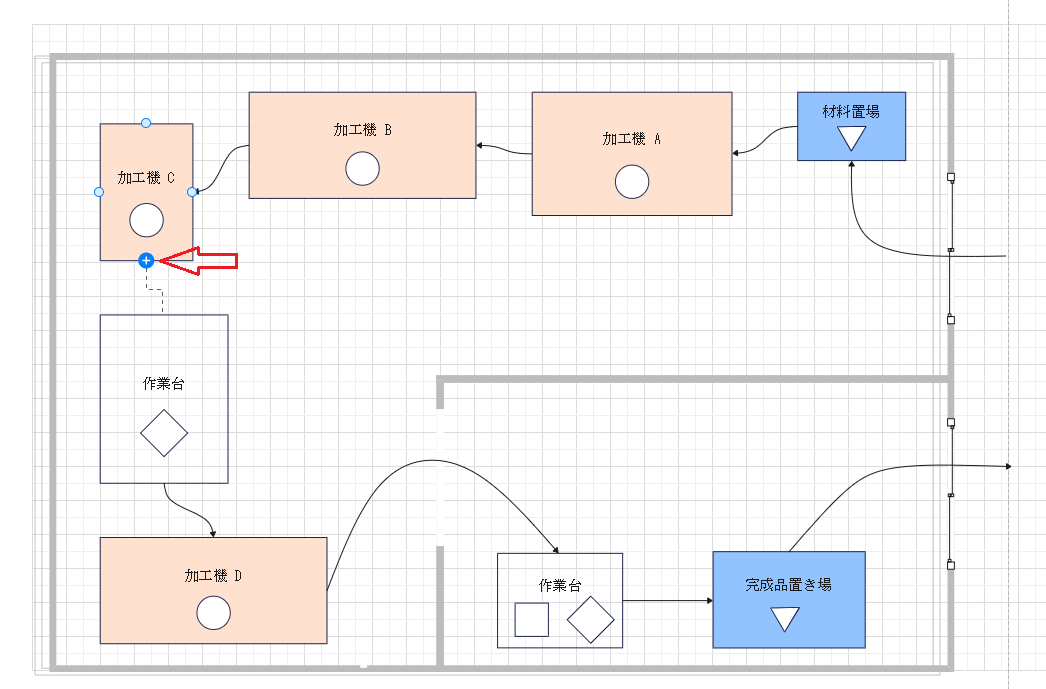

流れ線図を描くときには、まず最初にレイアウト図を準備します。これは、工場や作業場の全体を把握できるようにした平面図です。各設備や工程がどこに配置されているかを明確に示すための土台となります。

必ずしも精密な設計図を用意する必要はなく、簡易的なものであっても構いません。しかし、機械や設備、通路、作業場など対象となる作業や動線に関わる要素はきちんと描き込むことが大切です。

EdrawMaxでは、工場の壁や設備を「図形」-「基本図形」等をドラッグ&ドロップで配置するだけで、レイアウト図を描くことができます。配置をした設備の中に、テキストで必要な情報(機械名称等)を追加してください。

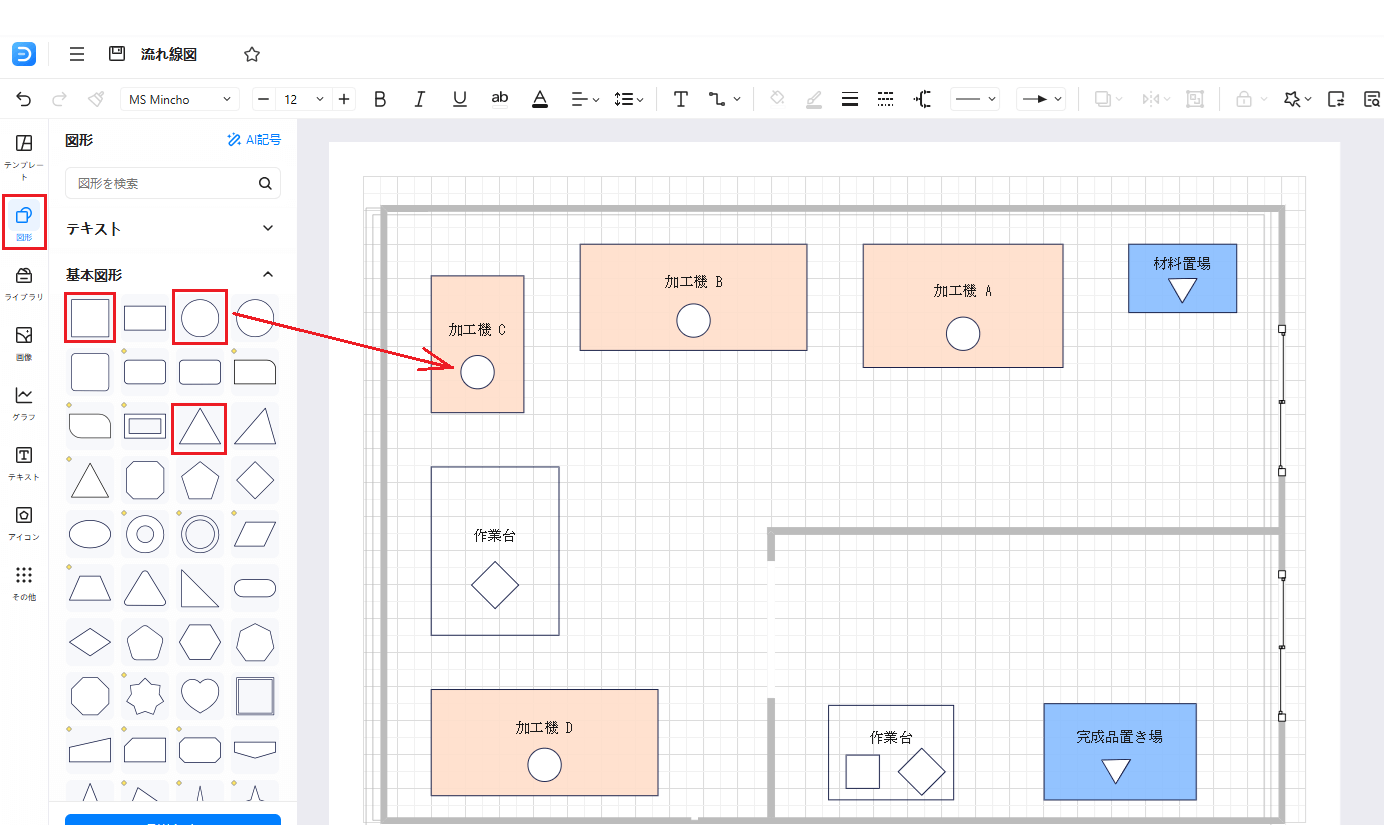

Step2.記号の記入

次に、工程を表す記号の記入です。流れ線図では、工程分析記号を用いて、作業の種類や性質を分かりやすく表現します。各工程が「加工」や「貯蔵」、「検査」など、どれに分類されるかを判断し、工程分析記号を記入してください。記号をレイアウト図に配置して、実際にその作業や工程が行われている場所に置くことで、全体の作業の流れを視覚的に整理することができます。

工程分析記号も「図形」ー「基本図形」から〇や□や▽などを選択してください。ドラッグ&ドロップで簡単に記入できます。

Step3.動線の記入

最後に、これらの記号を線で結んで動線を描きます。対象となる製品や部品、あるいは作業者が実際にたどる順序に従って、設備や記号を矢印付きの線で結び、流れの方向を明確にしてください。

EdrawMaxでは、追加した四角の図形の1辺の真ん中にマウスポインターを合わせるだけで、矢印付き線の候補が破線で表示されます。次の工程へ正しく表示されている場合は、左クリックをして確定してください。

矢印付きの線を結ぶだけでなく、移動距離や所要時間を数値として記入しておくと、改善の検討により具体背が増します。また、流れが複雑に交差している箇所がある場合は、作業効率の低下や動線の混雑を招く要因となります。早急に改善をしましょう。

4.流れ線図で現場を改善する例

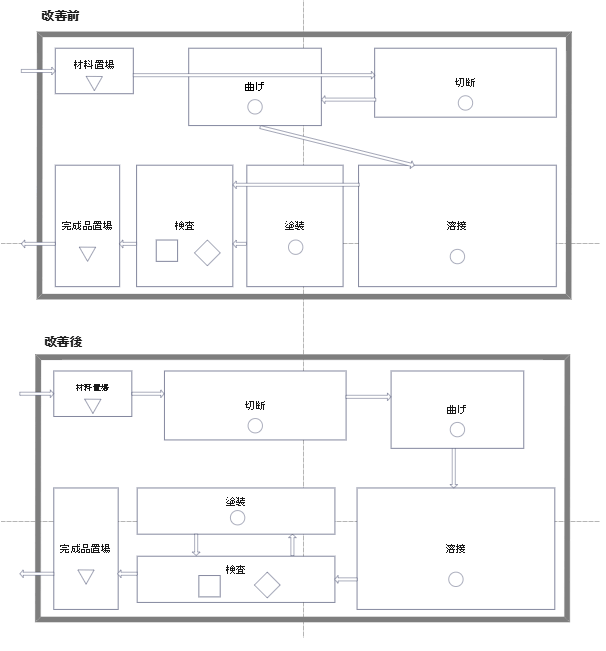

改善前

ある製品の製作工場では、材料の搬入から切断、溶接、塗装、検査、出荷までの工程が複雑に入り組んでいます。材料置場は切断機から離れた場所にあり、作業員は毎日多くの時間を材料運搬に費やさなければいけません。

切断済み部材は、次工程に移す際、他の工程を横切る必要があり、途中で仕掛品が滞留することもありました。溶接後の検査→塗装→検査の搬送に無駄な距離が発生し、大きな製品の場合、通路をふさいでしまいます。

結果として、作業員の移動距離が長く、工程間の滞留や仕掛品の増加でリードタイムが伸びていました。また、工程全体の流れが視覚化されておらず、改善すべき箇所が明確になっていませんでした。

改善後

流れ線図を作成し、工程ごとの作業動線を可視化した結果、移動距離のムダが明確になりました。改善策として、切断機を材料置場の近くに移動させ、加工済み部材の搬送ルートを溶接エリアまで直線的に整理しました。

さらに、溶接後の塗装と検査エリアを並列にすることで、移動距離を最短ルートに変更します。これにより、作業員の移動距離は従来の3分の2削減できました。工程間の滞留も減り、仕掛品の量が抑えられ、工場全体のリードタイムは短縮されました。

流れ線図を用いることで、改善の効果が数値として確認できます。このように、流れ線図は現場改善の可視化と具体的な改善策の立案に非常に有効です。

5.流れ線図作成に役立つEdrawMax

EdrawMaxは、流れ線図の作成に役立つ特徴を持っています。具体的な特徴を3つ紹介するので、作図の参考にしてください。以下のボタンをクリックして、無料版のEdrawMaxをダウンロードし、流れ線図の作成を体験しましょう。

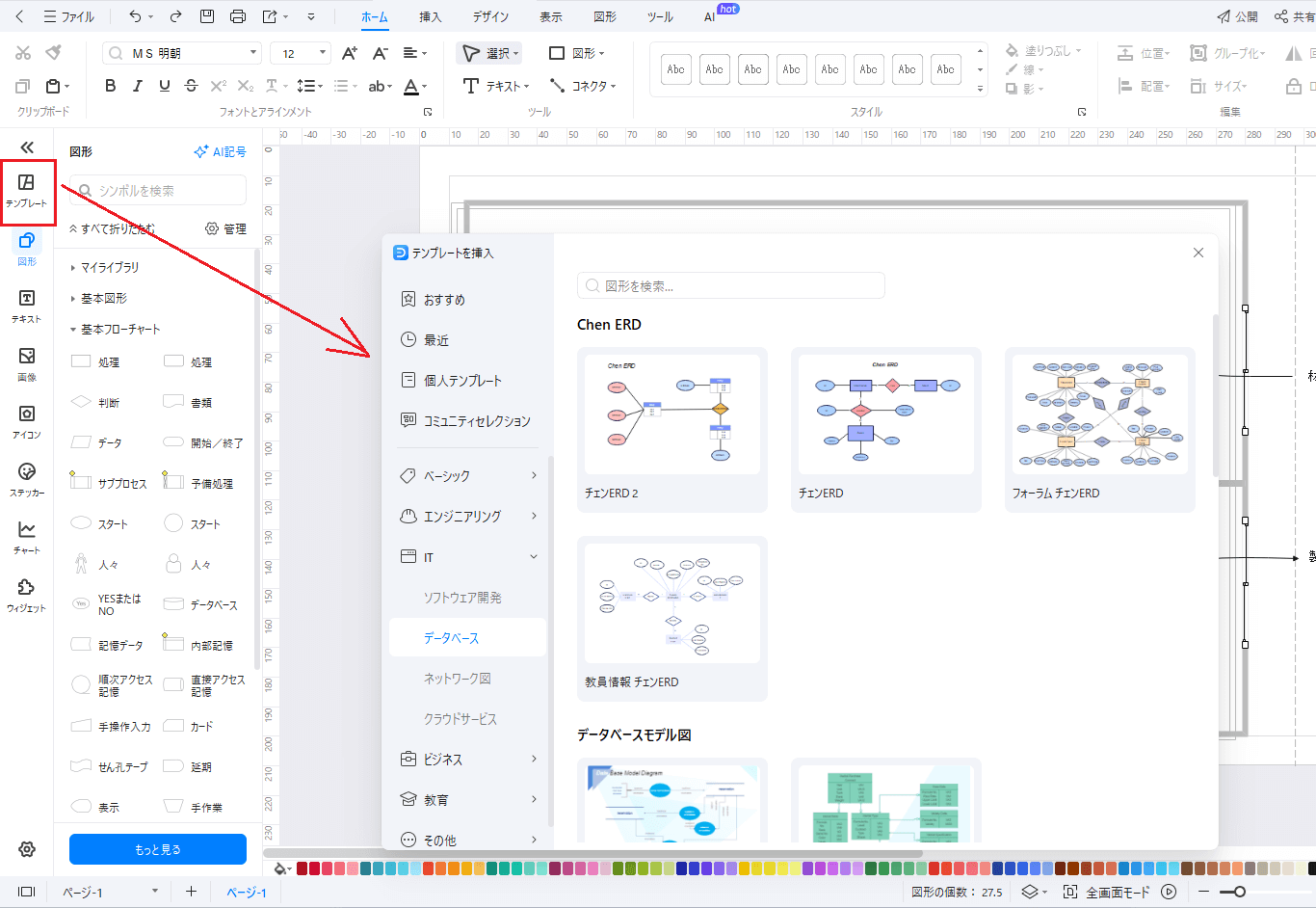

特徴① 豊富な素材とテンプレート

EdrawMaxは、誰でも簡単に流れ線図を作成できる豊富な素材テンプレートがあります。流れ線図を描くための豊富な図形素材やテンプレートが登録されており、直観的な操作で図面を作成することが可能です。

EdrawMaxをつかえば、シンプルな図形を組み合わせてレイアウト図や工程分析記号を簡単に描くことができます。描き方としては、パーツをドラッグ&ドロップで配置するのみです。自分で作った図形をテンプレートとして保存することもできます。

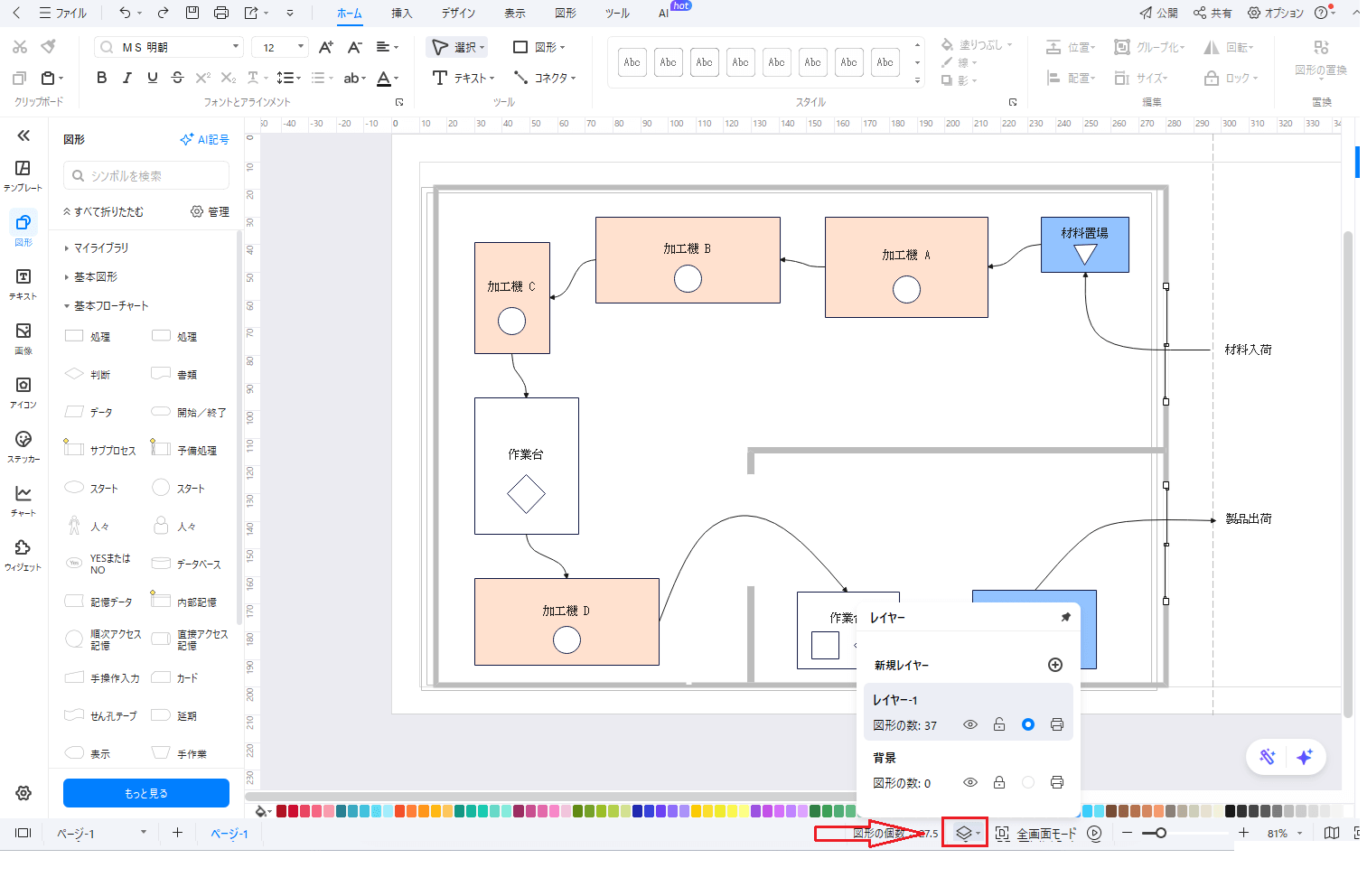

特徴② 高度な編集機能

EdrawMaxは、CADソフトのようにレイヤー機能があり、レイヤーを分けて作図することで作業効率を向上することが可能な点です。レイヤー毎にロック、表示、印刷をコントロールすることもできます。

特徴③図面のバージョン管理

EdrawMaxは、図面のバージョン管理機能があります。作図履歴を保存・管理しているため、変更内容の追跡や過去の状態への復元が簡単に行えて、さまざまなシーンで役に立つでしょう。

バージョン機能を使う場合はクラウドにデータを保存する必要があります。一度データを保存すると、上書きする度に新たなバージョンが追加されていきます。手動でバージョンを作ることも可能です。必要なタイミングでバージョンを追加してみましょう。

6. FAQ

6.1 流れ線図を作成する時、注意すべきポイントは?

流れ線図を作成する時に注意すべきポイントは、現状の作業手順や移動経路を正確に記録することです。まず、対象範囲を明確にし、工程分析記号を正しく使い、移動距離や時間を数値化して無駄を把握します。また、同じ経路の往復や不要な停滞を見逃さない視点が重要です。さらに、線や記号が複雑に交差しないよう見やすいレイアウトに整え、第三者が見ても理解しやすい図に仕上げましょう。

6.2 流れ線図の記号は標準的なルールがありますか?

流れ線図の記号には標準的なルールがあります。JIS(日本工業規格)では「JIS Z 8206:工程分析図記号」で規定されています。記号を統一することで工程の流れを誰でも理解しやすくなり、改善点を明確にすることが目的です。