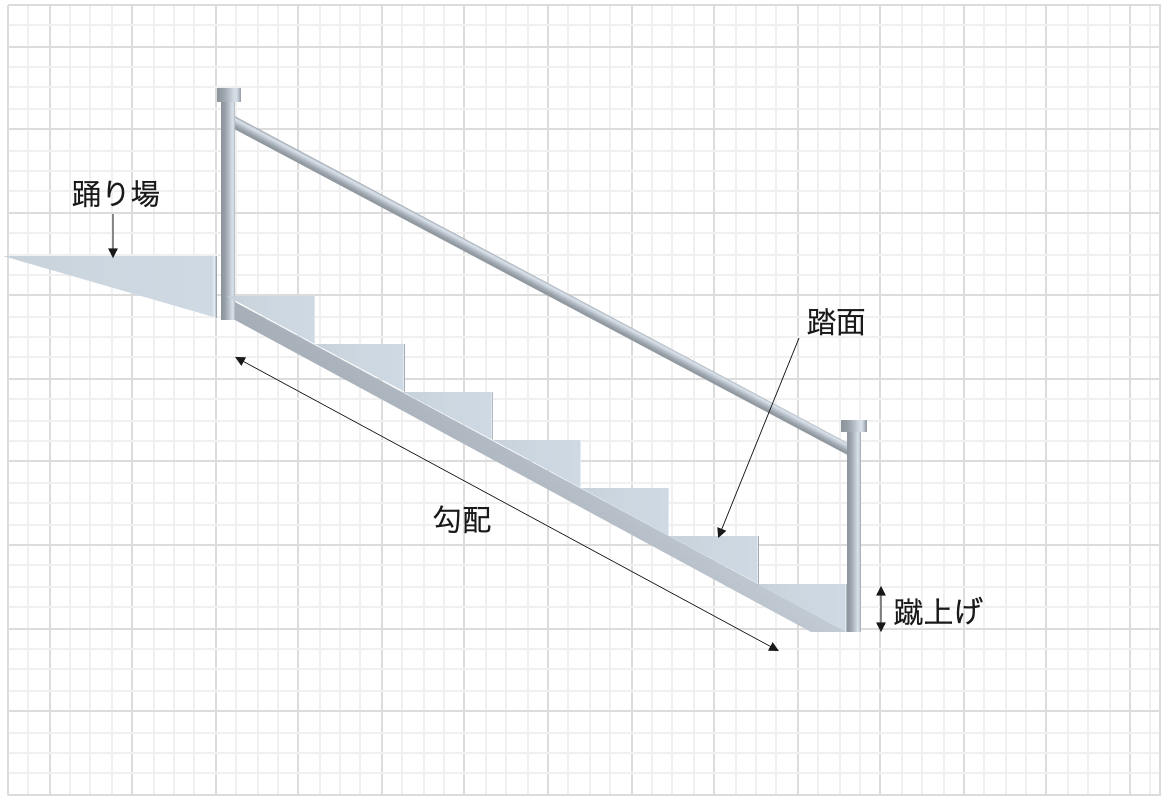

1. 階段寸法とは?

階段寸法とは、階段の各部分のサイズのことをいいます。各部分とは、蹴上げ(けあげ)、踏面(ふみづら)、幅、勾配、踊り場です。これらの各部分の位置や幅などが階段寸法に含まれます。

蹴上げ:階段一段の高さのこと。蹴上げが高すぎると上り下りがきつくなるため、歩きやすさを考慮する必要がある。

踏面:階段の足を乗せる板の奥行きのこと。狭すぎると足が乗りきらず危険なため、十分な広さが必要。

幅:階段一段の横方向の長さのこと。人がすれ違える幅を確保したい場合は100cm以上が望ましい。

勾配:階段の傾斜角度のことで、一般住宅では30〜45度程度が望ましい。急すぎると転倒するリスクがあり、緩やかすぎるとスペースを多く確保する必要があるため、適度な勾配が求められる。

踊り場:階段の途中に設けられる平らな場所のこと。踊り場の幅は、階段幅と同じかそれ以上が良い。

2. 建築基準法における階段寸法の決まり

建築基準法では、階段の寸法に関して安全性や避難のしやすさを確保するために、最低限守るべき基準が定められています。ここでは、建築基準法における階段寸法の規定を紹介します。

| 規定箇所 | 制限 | 法令 |

|---|---|---|

| 蹴上げ | 住宅階段の蹴上げは23cm以下でなければならない | 建築基準法施行令 第23条 |

| 踏面 | 住宅階段の踏面は15cm以上でなければならない | |

| 階段の幅 | 75cm以上、住宅の内部階段は60cm以上で良い | |

| 勾配 | 8分の1をこえないこと | 建築基準法施行令 第26条 |

| 踊り場 | 階段の高さが4mを超える場合、4mごとに踊り場を設けなければならない | 建築基準法施行令 第24条 |

| 手すり | 原則として階段には手すりを設けなければならない | 建築基準法施行令 第25条 |

これらの基準は、あくまで最低限の基準であるため、実際の住宅設計では利用者の年齢や安全性などを考慮して、より安全で使いやすい階段を設計しましょう。特に、高齢者や子供がいる場合は、より緩やかな勾配の階段や、手すりの位置、蹴上げの高さなどに配慮が必要です。そのほかに、避難階段や特定用途建築物については厳しい基準が定められています。

- 避難階段:火災などの災害時に建物から安全に避難するための専用階段

【対象となる建物】

高さ31mを超える建築物、高層共同住宅、劇場や百貨店、ホテルなど

【主な規定】

・耐火構造または準耐火構造であること

・避難経路上に煙がこもらないよう配慮された構造であること

・階段幅は原則1.2m以上

・両側に手すり設置が必要

・階段部分と他の部屋を防火戸や防火壁で区画する必要がある

- 特定用途建築物:学校、幼稚園、保育園、病院、映画館、集会所、ホテルなど

【主な規定】

・蹴上:23cm以下(住宅と同じ)

・踏面:15cm以上(25cm以上推奨)

・階段幅:原則1.2m以上

・両側に手すり設置が必要

・連続する階段数は15段以内、それ以上は踊り場が必要

3. 寸法バランスと勾配の設計

階段設計において寸法のバランスと勾配は、安全性や快適性、省スペース性のどれをとっても重要な要素です。特に、住宅や公共施設では、日常的に使うものであるため使いやすさと安全性の両立が求められます。以下に階段設計のポイントをまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寸法の黄金比 | 蹴上×2+踏面=60〜65cmが理想 |

| 住宅の標準寸法 | 蹴上:18〜20cm、踏面:22〜24cm |

| 勾配の目安 | 一般住宅で使われるのは30〜37度 |

| 安全性とスペースの両立 | 緩やか=安全だが場所を取る、急=コンパクトだが危険が増す |

| 段数と踊り場の検討 | 高さ4m以上では中間に踊り場を設ける必要がある |

| 視認性と使いやすさ | 踏面の色を変える、滑り止めを付けるなどは安全対策として有効 |

階段設計する上での注意事項は以下の通りです。

・蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上(建築基準法による定め。)

・階段幅の確認(一般住宅は60cm以上で良いが、避難階段や皇居施設は1.2m以上。)

・勾配が急すぎないか(40度を超えると登り降りの際、負担になる。)

・階段数の配慮(段数が多いと疲労や転倒の原因になるため、踊り場を設置して休憩の動線を確保する。)

・手すりの設置(少なくとも片側に設置。公共施設は両側必須。)

・現場に応じた柔軟な設計(スペースやユーザー層などに応じた調整が大切。)

階段設計では、寸法のバランスと利用環境への配慮が非常に大切です。法令に従いつつ、実際に使う人が安全で快適に使えるように勾配・幅・段数などをトータルで考えて設計していきましょう。

4. 利用者別の最適な寸法設計

利用者によって最適な階段寸法はそれぞれ異なります。ここでは、安全性・快適性・身体能力を考慮した利用者別の最適な階段寸法について解説していきます。

| 利用者 | 蹴上げ | 踏面 | 勾配 | 階段幅 |

|---|---|---|---|---|

| 一般成人 | 18〜20cm | 22〜25cm | 30〜37度 | 75〜90cm |

| 子供 | 15〜17cm | 25〜30cm | 25〜30度 | 80cm以上 |

| 高齢者 | 14〜16cm | 28〜30cm | 25〜30度 | 90cm以上 |

| 荷物運搬用 | 16〜18cm | 30〜35cm | 25〜30度 | 100cm以上 |

| 障害者 | 10〜15cm | 30cm以上 | 25度未満 | 120cm以上 |

上の表は利用者別に最適な階段寸法の目安をまとめたものです。階段設計する際は、上の表を目安に設計すると良いでしょう。勾配は、37度以上になると急階段になるため避けた方が良いでしょう。一般住宅の階段では30〜35度が安全の限界と言われています。子供や高齢者が利用する場合や、荷物運搬用の階段は25〜30度の勾配が推奨範囲です。障害者用の階段はスペースが必要になりますが、極力緩やかな勾配にしましょう。

表には記載していませんが、子供や高齢者、障害者向けの階段には、踏面に色のコントラストをつけたり、滑り止め防止加工や手すりを設置したりすることが重要です。視認性を確保するためにも、踏面の先端に滑り止めテープやラインを入れることをおすすめします。公共施設によっては、踏面の先端に黄色の視認ラインを入れることが義務化されている場合もあるようです。また、場合によっては階段だけでなく、スロープやエレベーターの併設が望ましいケースもあります。荷物運搬用については、階段昇降機(電動リフト)やリフト付きエレベーターの検討も有効でしょう。

5. 特殊条件での階段寸法

らせん階段や折り返し階段、ロフト階段、固定はしごなどの特殊条件の階段には、通常の階段とは異なる寸法や設計する上での注意点があります。

- 螺旋階段:中心軸を囲むように回転しながら昇降する階段。省スペースでオシャレ。

【寸法上の注意点】

・蹴上げ:通常の階段と同様に23cm以下

・踏面:通常の階段と同様に15cm以上(中心側から30cmの位置で計測する)

・階段幅:75cm以上

・勾配:一般的に35〜42度(やや急になりやすいため子供や高齢者には不向き)

らせん階段は滑りやすく、段ごとに形が違うことや、デザイン性重視のため安全性が欠けることがあります。

- 折り返し階段:途中で180度方向転換する形式の階段。

【寸法上の注意点】

・蹴上げ、踏面:通常の階段と同様(蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上)

・踊り場:階段幅と同じ幅が必要(75cm以上)

踊り場がない折り返し階段は踏面の形が三角形になり、転倒のリスクがあるため注意が必要です。しかし、折り返し階段は省スペースで視線が切れるため、プライバシーや安全性の面では有効的といえます。

- ロフト階段・固定はしご

ロフト階段はロフトへ上がるための簡易的な階段状のもので、建築基準法では階段に該当しないことが多く、寸法規制が緩和されます。固定はしごは、建物に固定されていて、避難時に使用されるはしごのことです。ロフト階段と固定はしごの違いについて、項目ごとにまとめました。

| 項目 | ロフト階段 | 固定はしご |

|---|---|---|

| 傾斜・勾配 | 50〜65度(やや急) | 65〜80度(非常に急) |

| 踏面 | 15〜20cm程度の板状 | 幅が狭く、棒状のステップが多い |

| 使用感 | 手すりがあると昇降しやすい | 両手使用が基本なため安全性は低い |

| 法令上の扱い | 建築基準法の階段として該当しないことが多い | 階段ではなくはしごとして扱われる |

6. 建築図面作成ツールEdrawMax

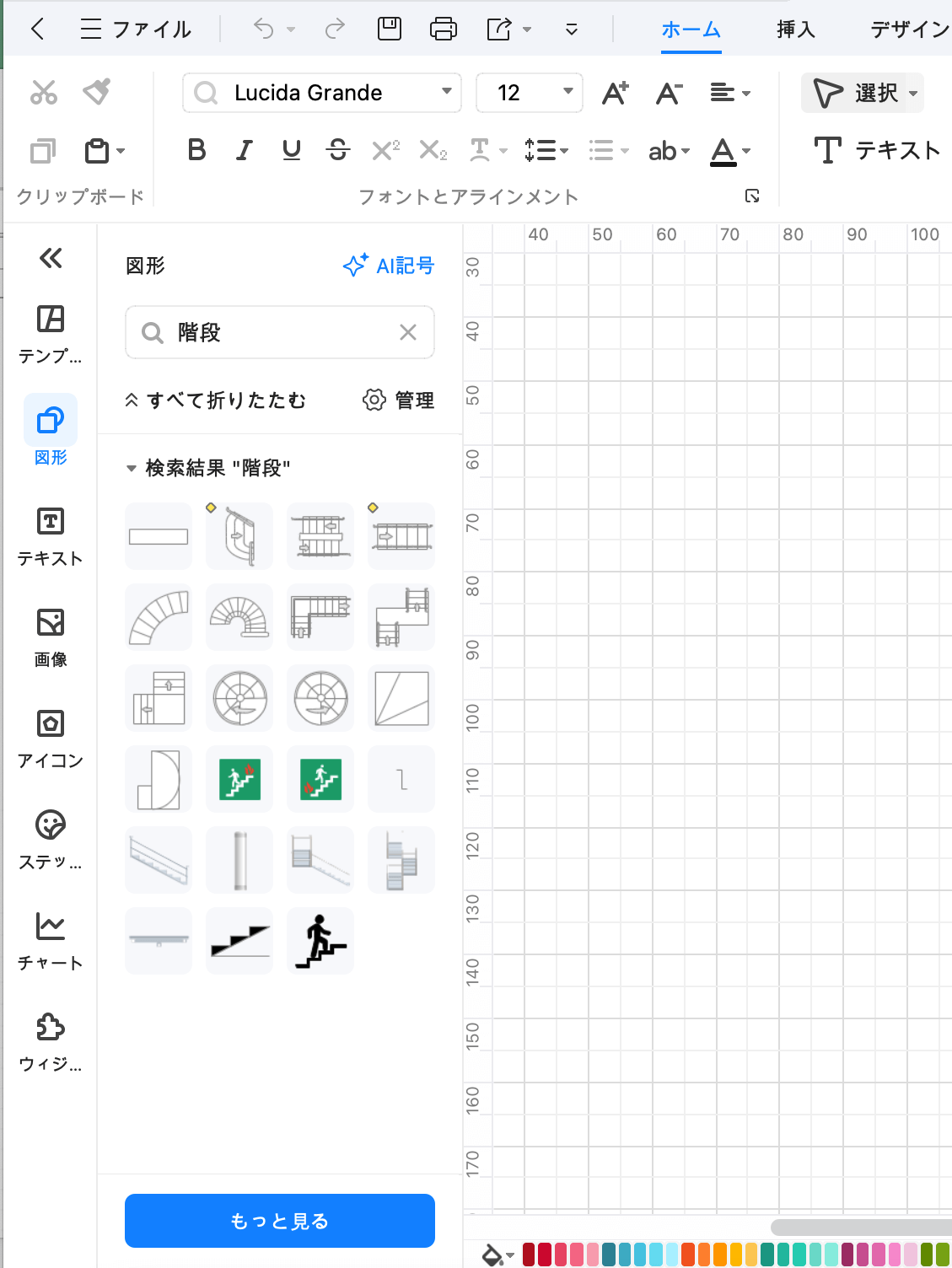

建築図面の作成ならEdrawMaxの利用をおすすめします。EdrawMaxなら建築図面作成の際に役立つ素材や機能があるため、メリットがあるといえます。おすすめしたいEdrawMaxの魅力を3つご紹介します。

- 平面図作成用の素材とテンプレート

EdrawMaxには平面図作成の際に役立つテンプレートや素材が豊富にあります。

図面作成のページの図形検索の欄に「階段」と検索すると上図のようにさまざまな種類の階段図形が表示されます。四角や丸などの図形を組み合わせて階段を平面図に配置することも可能ですが、このような図形を活用することで簡単に図面に階段を配置できます。また、図形などの素材以外にも、テンプレートも豊富にあるため、気に入ったテンプレートを選択し、好きに編集することも可能です。

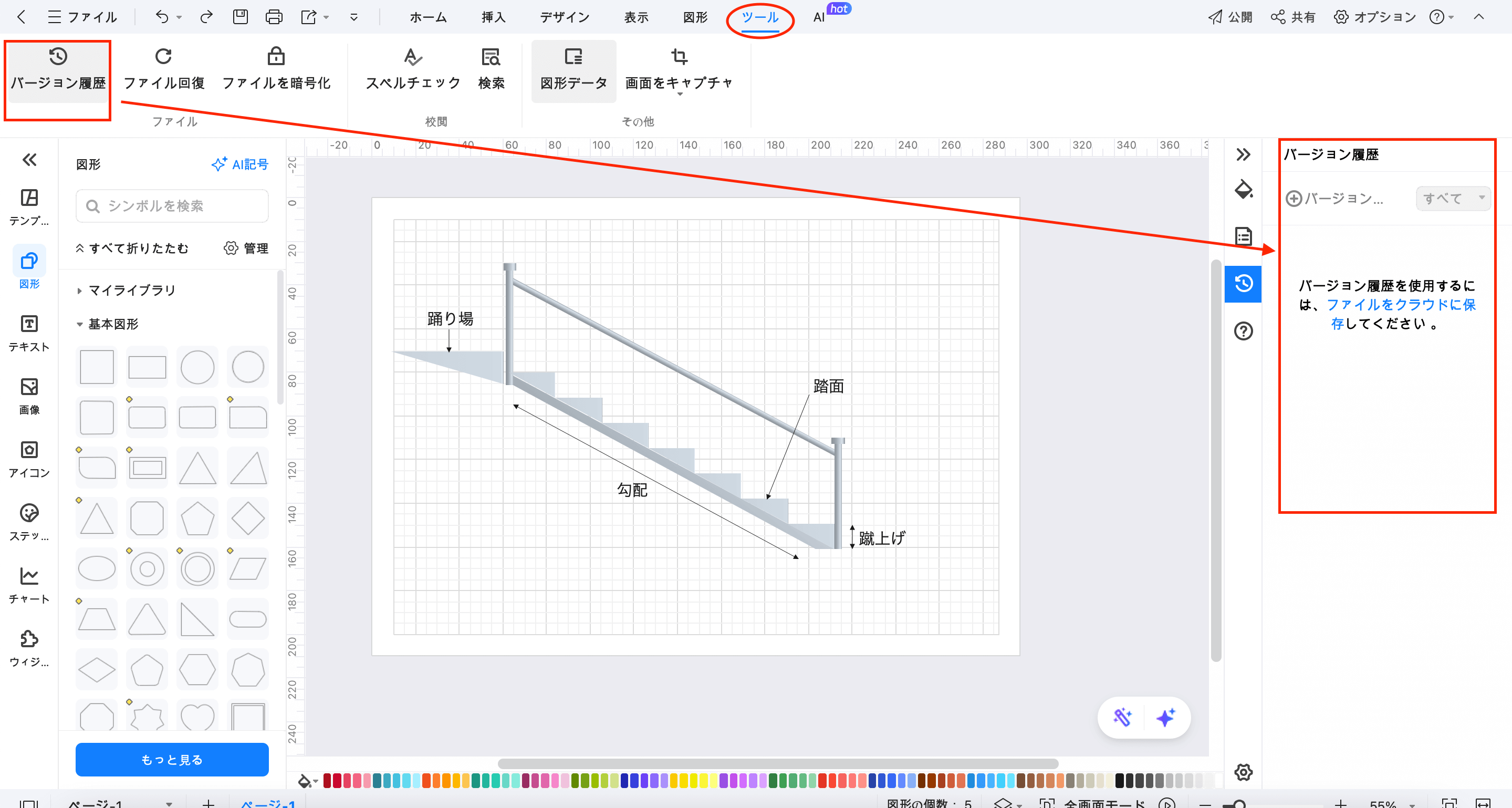

- バージョン管理

EdrawMaxにはバージョン管理の機能が搭載されています。

作図画面の上部にあるツールからバージョン履歴をクリックすると、クラウド上に保存した図面のバージョンを確認することができます。また、以前のバージョンに戻したり、最新バージョンに変更したりといった作業も可能です。

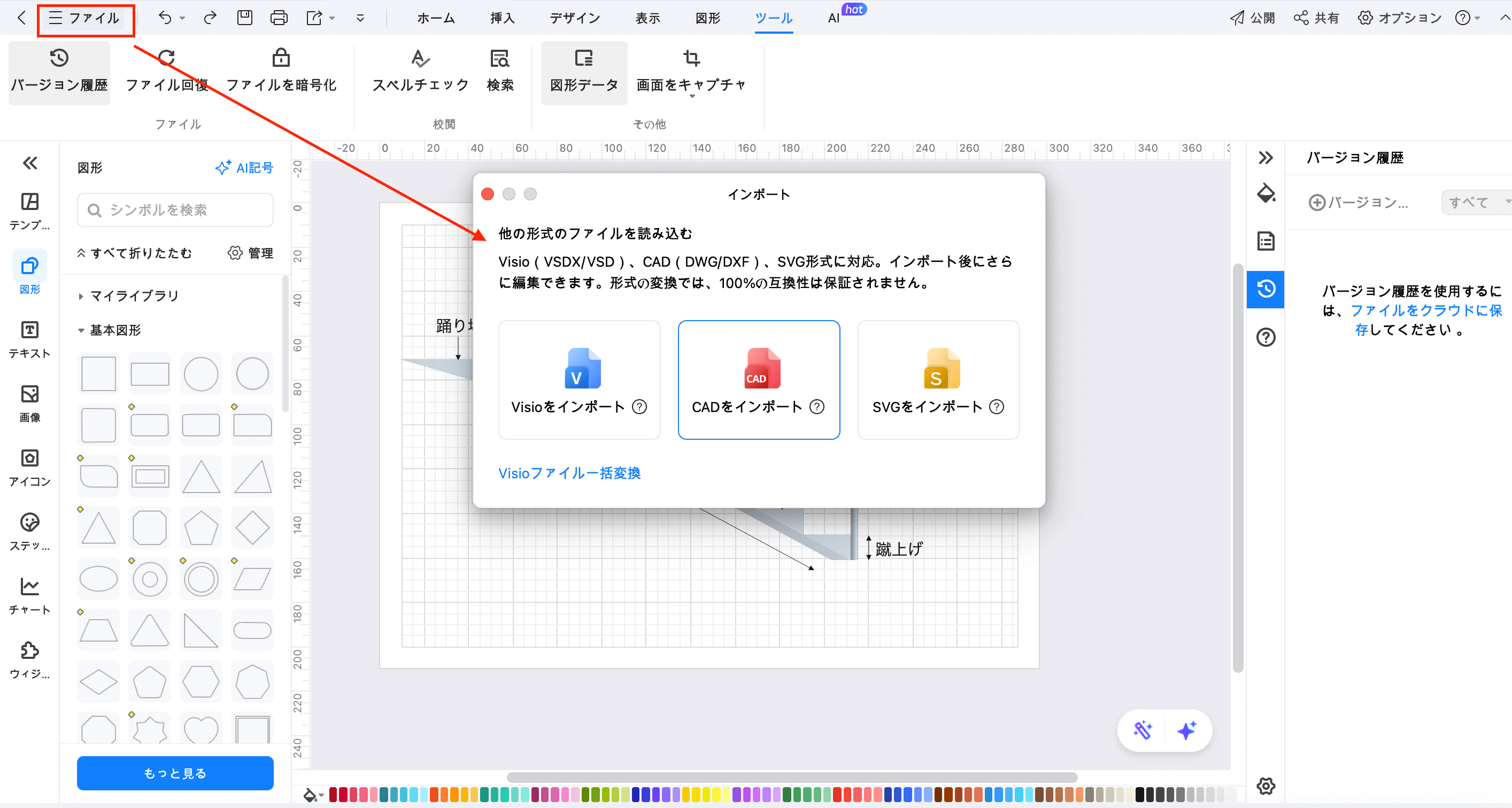

- CADファイル(DWG・DXF)のインポートに対応

CADファイル(DWG・DXF)をインポートできるところもEdrawMaxの魅力の一つです。他のソフトやツールで作成したCADファイルをインポートして、EdrawMax内で編集や確認が可能です。インポートのやり方は以下の通りです。

ファイルをクリックして、インポートを選択すると上図のようなポップアップが表示されます。そこからCADファイルをインポートできます。