先行研究の調査は論文や資料を幅広く読み込む必要があり、多くの時間と労力を要します。特に英語文献や専門分野にまたがる資料を扱う場合は、情報整理や偏りのないカバーが難しくなります。近年、AIツールの進化により、PDFやURLから瞬時に要約を生成したり、関連情報を比較したり、マインドマップで視覚的に整理することが可能となりました。

本記事では、Google Gemini(Deep Research拡張)、NotebookLM、そしてEdrawMindのAI解析機能という、先行研究に特化した最新ツールを3つご紹介します。各ツールの特長や操作方法、活用シーンをわかりやすく解説することで、AIを活用して効率よく信頼性の高い文献レビューを行う方法をご提案します。

1.従来の先行研究の調査方法と課題

1.1 調査方法の紹介

学術研究を進める上で欠かせない「先行研究」の調査は、研究の土台を築く重要なステップです。従来は主に次の3つの方法が取られてきました。

論文データベース(CiNiiやGoogle Scholarなど)での検索

研究テーマに関連するキーワードを入力し、公開されている論文を一覧で確認できます。多くの分野に対応しており、手軽にアクセスできるのが特長です。

大学図書館での文献検索・閲覧

専門書や学術雑誌などの紙媒体に加え、契約データベースを通じた電子資料も利用できます。実物に触れながら、関連資料を網羅的に調べられるのが利点です。

参考文献リストからの芋づる式調査

既存の論文や書籍に掲載されている参考文献リストをたどり、関連資料を芋づる式に収集していく方法。研究の系譜や論点の変遷を追いやすいのが魅力です。

1.2 従来手法の課題

こうした従来の手法には、いくつかの課題があります。

- 文献の読み込みに時間と労力がかかる

大量の文献を丁寧に読むには多くの時間が必要で、他の研究活動を圧迫する可能性があります。

- キーワード選定の難しさと偏りの可能性

適切なキーワードを思いつけなかったり、限定的な語彙で検索することで、重要な文献を見落とす危険があります。

- 情報選別には高い読解力と専門知識が必要

情報の信頼性や研究の立場を判断するためには、内容を深く理解する必要があり、特に研究初学者には負担が大きくなります。

- 英語論文の理解負担が大きい

専門用語や複雑な構文に苦戦することが多く、効率的な調査が難しくなります。

こうした課題を踏まえ、より効率的かつ網羅的に文献調査を行う方法が求められています。次章では、これらの課題を補完・解決してくれるAIツールについて、具体的な使い方や特長を紹介していきます。

2.先行研究に使えるAIツール3選

近年、AIの発展により文献調査の効率と正確性が飛躍的に向上しています。ここでは、特に先行研究の収集・整理に役立つ3つのAIツールを紹介します。各ツールの特長や機能、操作方法、具体的な活用シーンを詳しく解説します。

2-1. Gemini(旧Bard)+ Deep Research 拡張

(引用元:Geminiサイト)

主な特徴・強み

Geminiは、Googleが開発したマルチモーダルなAIアシスタントで、Deep Researchというブラウザ拡張機能を併用することで、論文やWebページの内容を効率的に要約・分析できます。

機能

- 英語文献の要約生成

- PDFやWebページの内容理解

- 質疑応答形式での内容確認

活用場面

- 長文英語論文の要点把握

- 興味ある文献の概要把握

操作の流れ・使い方

- 対象のPDFやURLをコピーしてDeep Research拡張で開く

- Geminiに読み込ませると、要約・質問対応が可能に

利用時のイメージ

例えば、ある英語論文のURLを貼ると、その構成、主張、引用部分を抽出し、日本語で要点が整理されます。

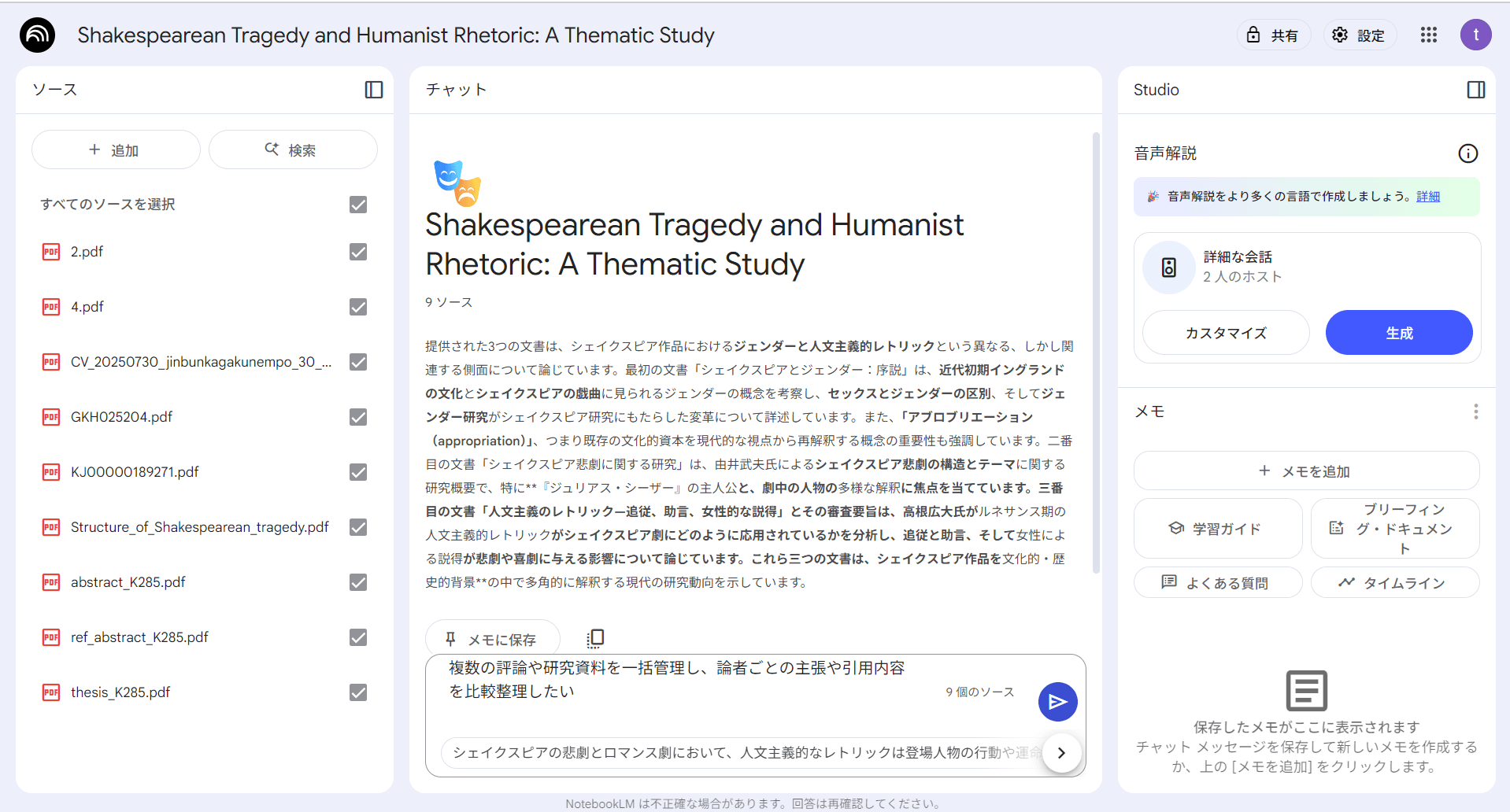

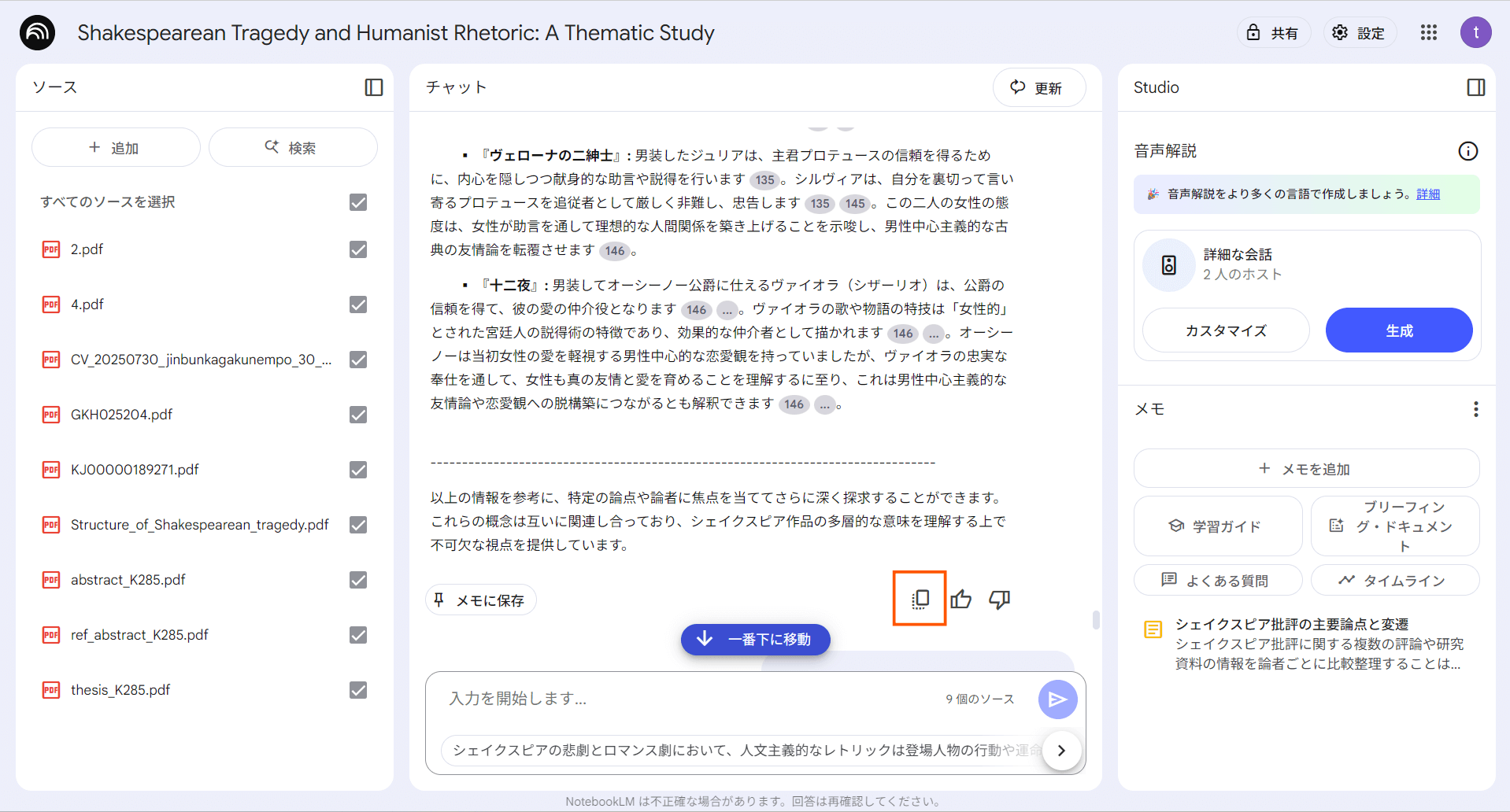

2-2. Google NotebookLM

(引用元:Google NotebookLM公式サイト)

主な特徴・強み

Googleが開発したNotebookLMは、複数の文献資料をまとめて読み込ませ、その内容を整理・比較できるAIノートツールです。

機能

- 複数ファイル・URLの一括インポート

- 論者ごとの主張や引用をAIが自動で整理

- チャット形式で内容を質問・確認可能

活用場面

- 分野横断的な文献の比較

- 引用元確認と要点整理

操作の流れ・使い方

- PDFやURLをNotebookLMにアップロード

- 内容の要点や論者の立場が自動で整理

- チャット画面から詳細を質問しながら確認

利用時のイメージ

複数の評論を一括でアップロードし、「共通点は何か?」と質問すると、比較整理された内容が提示されます。

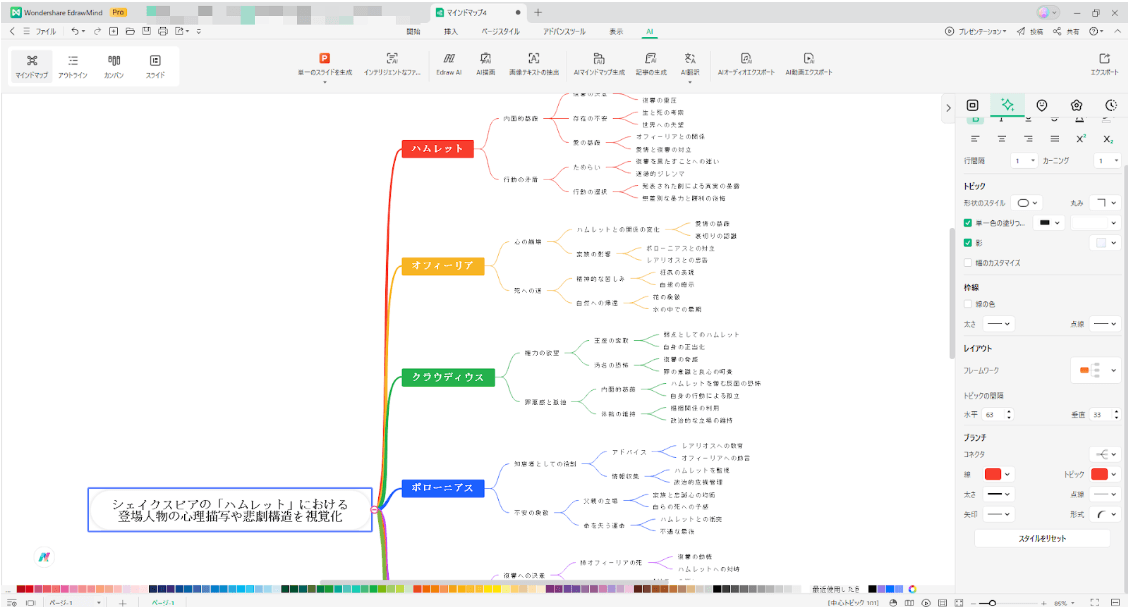

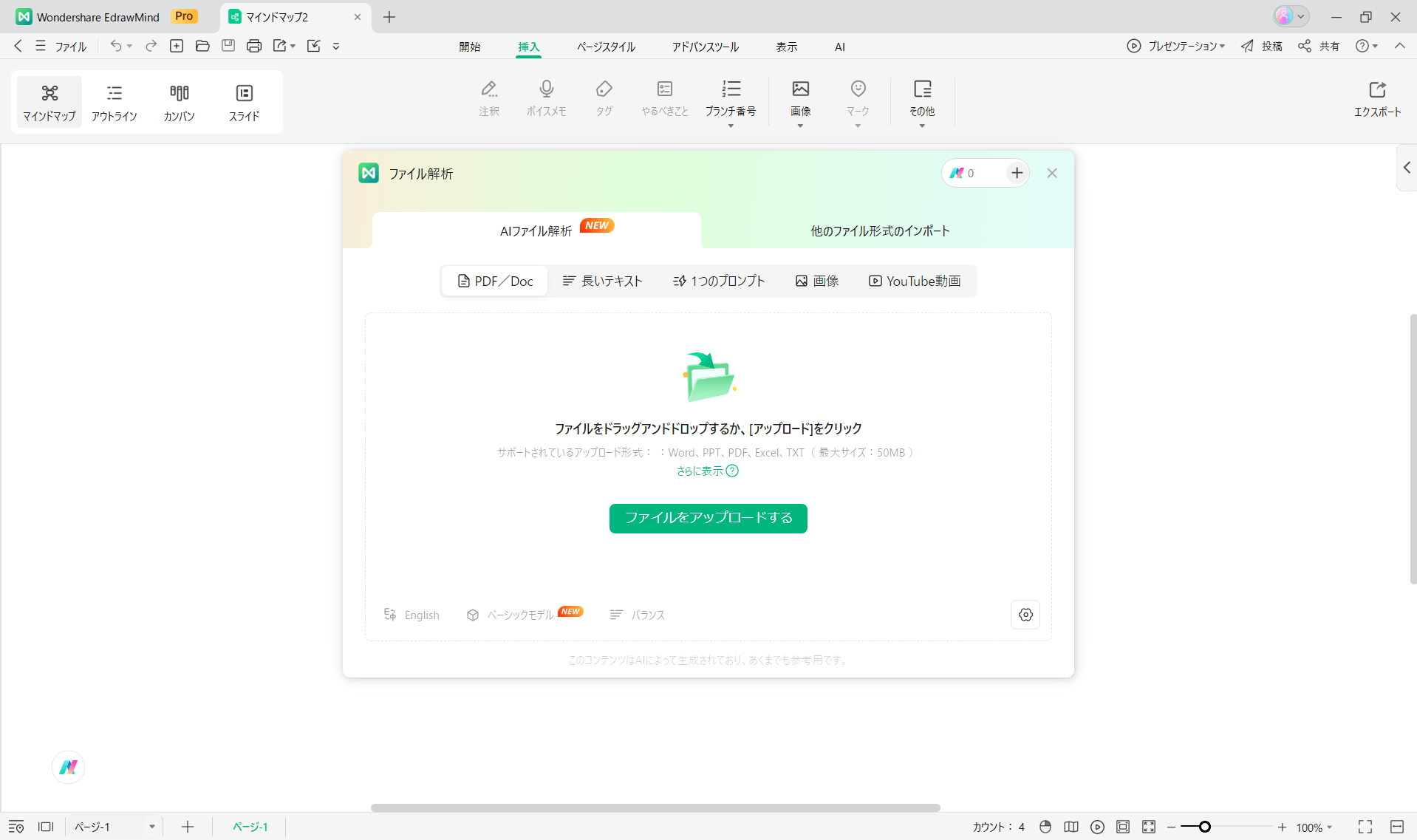

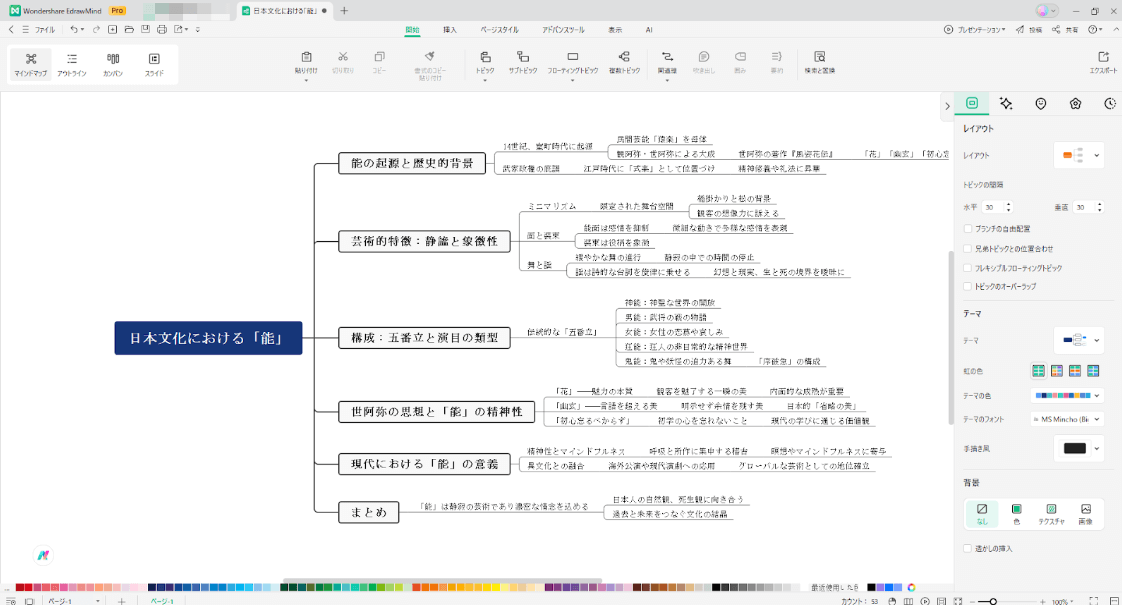

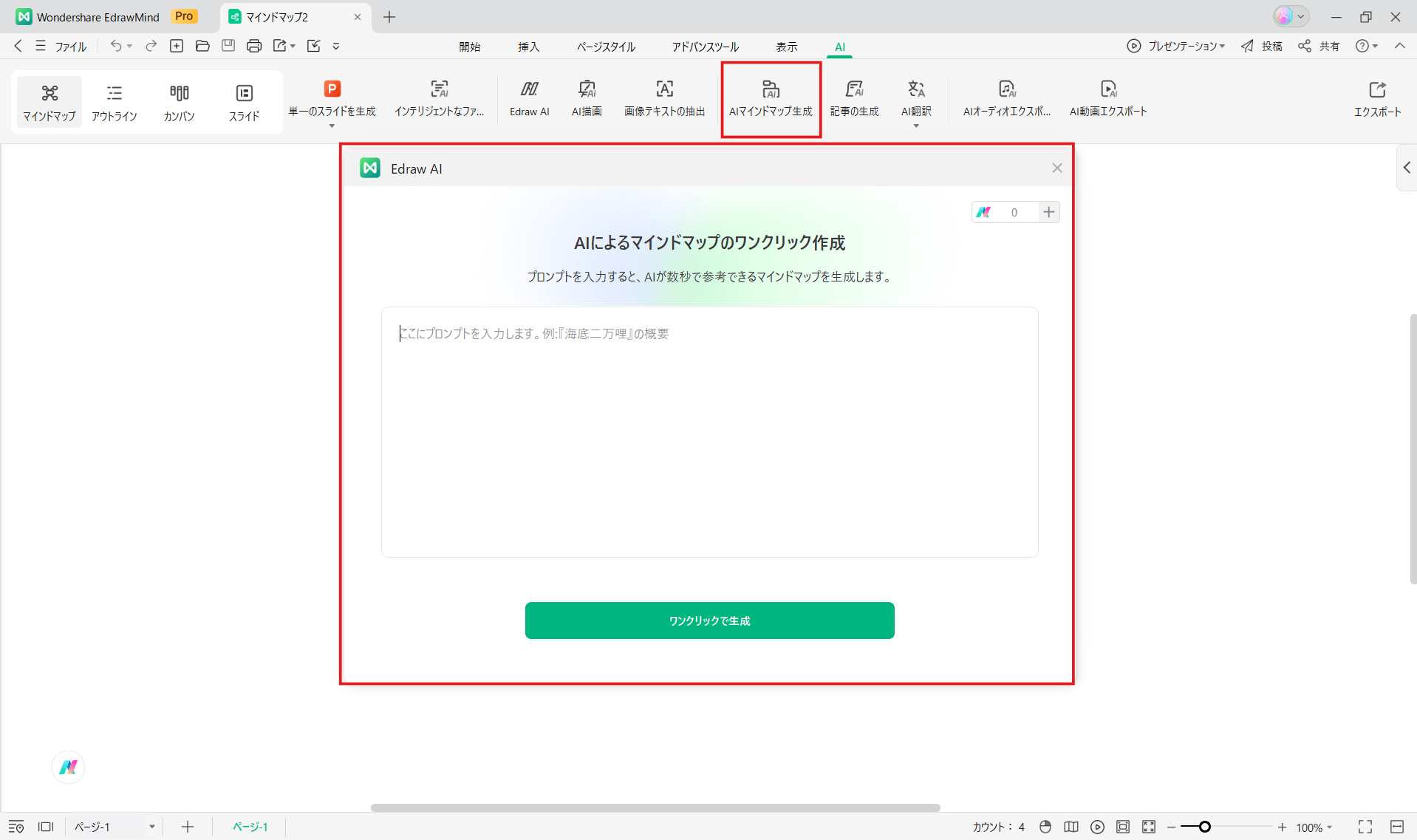

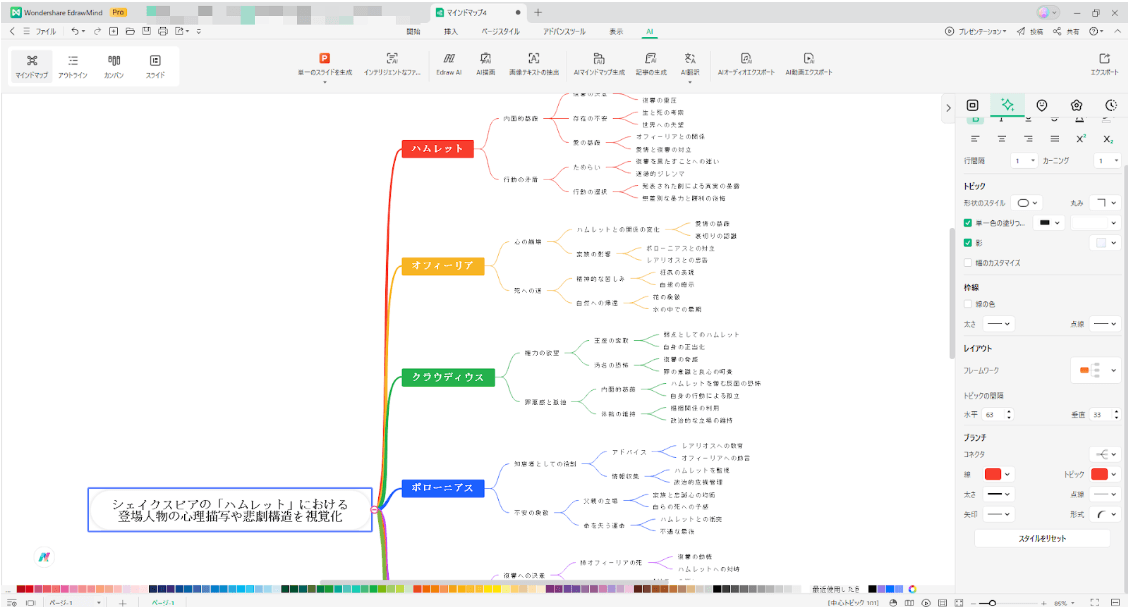

2-3. EdrawMindのAIファイル解析機能

主な特徴・強み

EdrawMindはマインドマップ作成ツールですが、近年搭載されたAI解析機能により、文献の構造的整理が視覚的に可能です。

機能

- アップロードファイルの要約・構造化

- 自動マインドマップ生成

- フローティングトピックや階層分類など自由な視覚配置

活用場面

- 登場人物の心理構造や関係性の整理

- 解釈の流れや論理構成の視覚化

操作の流れ・使い方

- 対象ファイルをアップロード

PDF、Word、画像、そしてYouTube動画に対応しておりますので、ここでは例としてPDF形式のファイルをアップロードいたします。

Step1.AI解析を開始し、構造を自動整理

Step2.必要に応じて手動編集して補足・装飾

利用時のイメージ

あるテーマについて論じた文献を解析すると、論点や主張の構造がマインドマップとして可視化され、論文構成にも応用可能です。

これらのAIツールは、それぞれ異なる強みを持ち、先行研究の整理・比較・理解を大幅に支援してくれます。調査目的や対象文献の種類に応じて、使い分けることで研究の質と効率が格段に高まるでしょう。

3.先行研究を効率的に整理したケース

ここでは、AIツールを活用して複雑な先行研究を効率的に整理した例を紹介します。

ある研究で、シェイクスピアの「マクベス」と「ハムレット」における悲劇構造の比較とその近代的解釈の変遷をテーマに、膨大な英語文献を含む先行研究を調査する必要がありました。従来の方法では、資料収集と読解に多くの時間がかかり、情報の取捨選択や論点の整理にも課題がありました。

このとき活用されたのが、前章で紹介した3つのAIツールです。

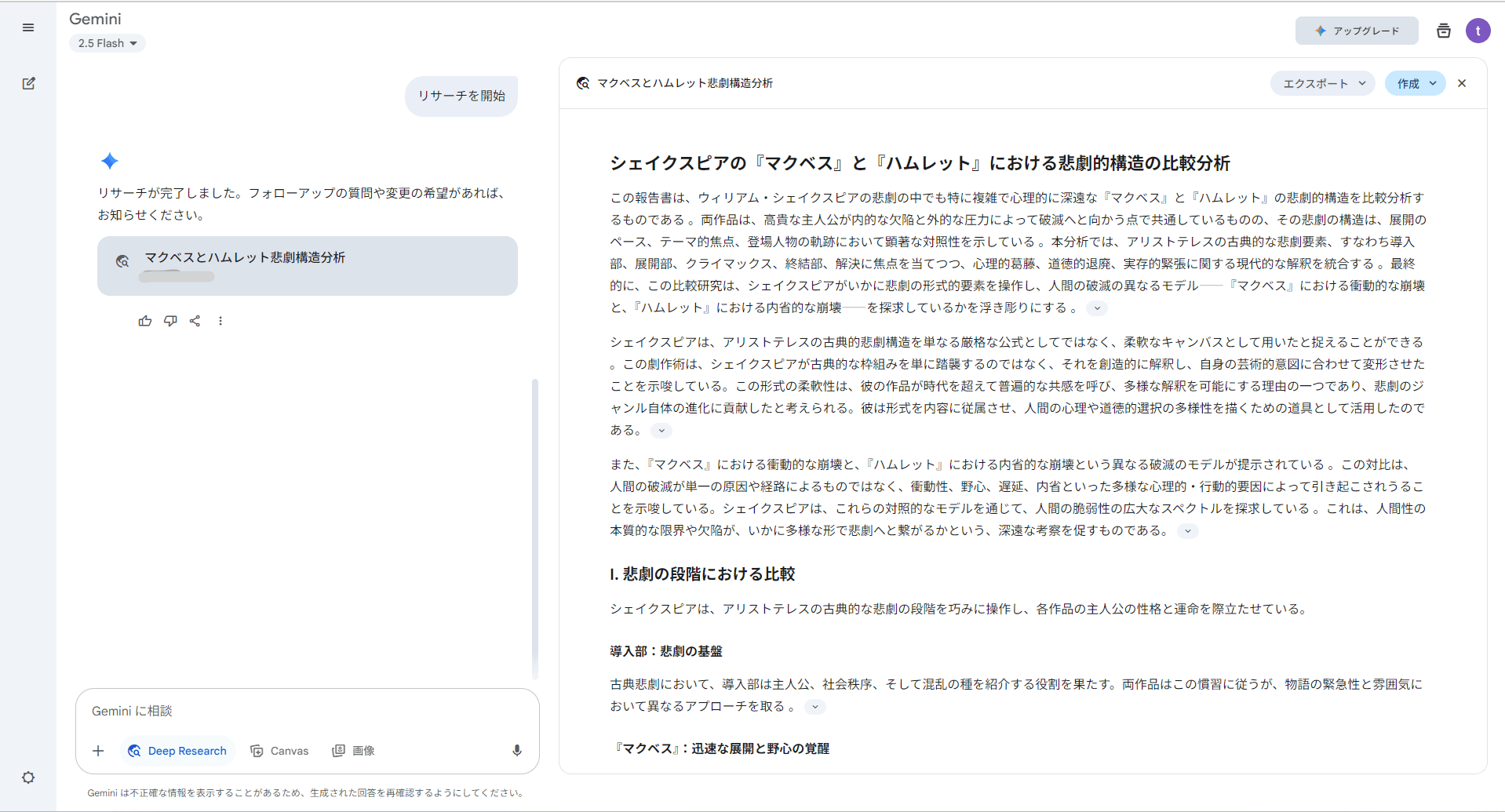

①Gemini(旧Bard)+Deep Researchを使って英語論文のURLやPDFを読み込ませ、要点を短時間で日本語で把握

・英語論文PDFを日本語で要点をまとめるため、Deep Researchでリサーチ開始

・Deep Researchでのリサーチ結果を短時間で要約して出力

②NotebookLMを活用して複数の評論や研究資料を一括管理し、論者ごとの主張や引用内容を比較整理

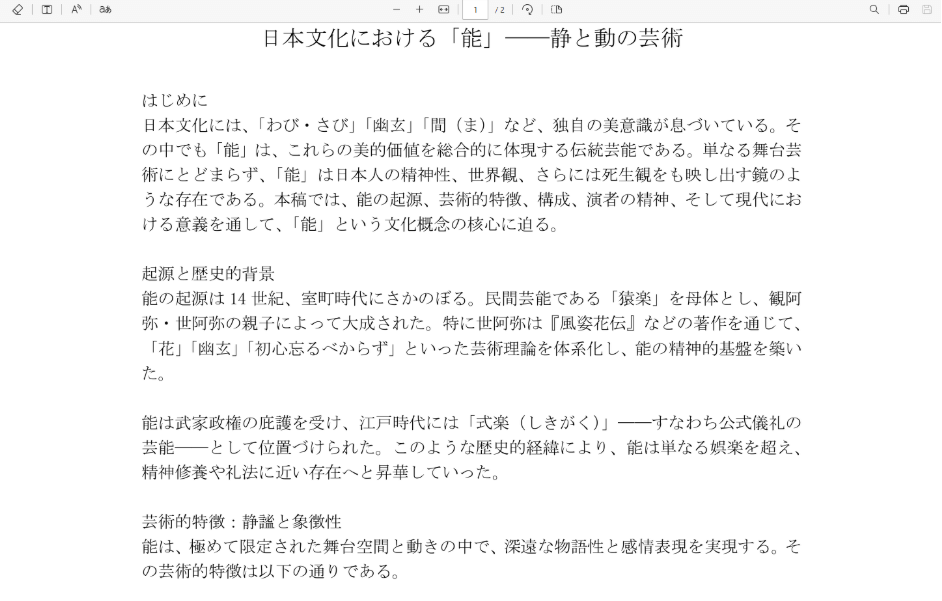

・複数の研究資料からすぐに整理され出力、結果を文書作成ソフトなどにコピーして、PDF形式で保存

③EdrawMindのAIマインドマップ機能で②でまとめた内容のPDFをインポートし、登場人物の心理描写や悲劇構造を視覚化

・AI解析結果が整理され、マインドマップで視覚的に出力

これにより、資料の抜けや偏りを防ぎながら、論文構成の軸となる論点を効率よく整理できました。また、視覚的なマップをもとにスライド資料も作成し、発表準備もスムーズに進行。AIの力を借りることで、従来の課題を乗り越え、より深く明確な研究考察を実現することができました。

まとめ

先行研究の調査は、膨大な文献を精査し、正確かつ網羅的に情報を整理する必要があるため、多くの時間と労力を要する作業です。しかし、AIツールの活用により、英語文献の要約や複数資料の比較、視覚的な情報整理が格段に効率化されました。Gemini、NotebookLM、EdrawMindといったツールは、それぞれ異なる強みを持ち、研究の各プロセスで大きな力を発揮します。これらを適切に活用することで、質の高い先行研究レビューをより短時間で実現でき、研究の質を飛躍的に高めることができるでしょう。

このように適切にAIツールを活用することで先行研究の質が上がることから、まずは無料体験版のあるEdrawMindのようなツールを使って、情報整理してみませんか。