これから家を建てようと考えていて、吹き抜けのある住宅にあこがれている人も多いのではないでしょうか。本記事では吹き抜けについて解説しています。また、吹き抜け平面図を作成するのにおすすめの「EdrawMax」を使って簡単な平面図を描く方法を紹介します。ぜひ最後まで読んでEdrawMaxで平面図を描いてみてください。

1.吹き抜けとは?平面図でどう表現されるのか

(1)吹き抜けの定義(2階以上の天井がない空間)

抜き抜けとは、天井を全部または一部をなくして、複数階にまたがる空間のことです。例えば、1階と2階が吹き抜けになっている場合、1階の天井と2階の床が無い状態です。吹き抜けは、一戸建てのリビングやダイニング、玄関につくられたり、マンションや商業施設などに設けられ、空間の広がりを作ることができます。

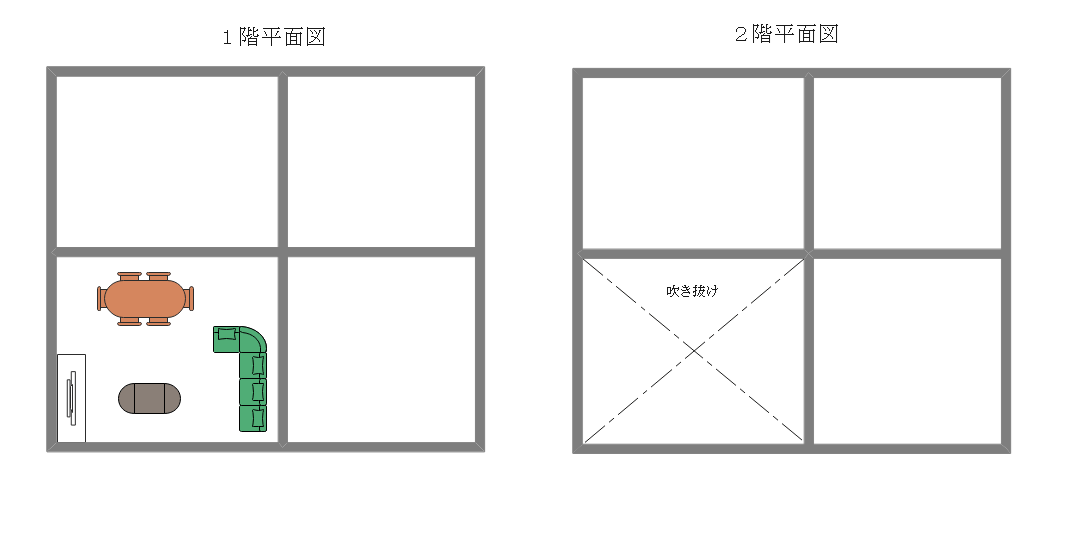

(2)間取り図や建築図面における表現方法(点線や斜線、注記など)

間取り図や建築図面においては、点線や破線、一点鎖線で斜線のクロス(バッテン)で表現します。更に「吹き抜け」や「吹抜」などの注記をすると、図面を見た方が分かりやすくなるでしょう。

(3)建築基準法上の制限

吹き抜けに関係する建築基準法上の制限としては、さまざまなものが挙げられます。

たとえば、吹き抜け部に階段を設置する場合は、転落防止のための手すりを設置しなければいけません。ただし、高さ1メートル以下の階段部分には手すりは不要です。

(建築基準法施行令第25条)

ほかには、1500㎡の吹き抜けを持つ建物は、火災時に煙や炎が吹き抜けを通って上下階へ広がらないよう、防火区画・防煙区画の設計を行う必要があります。防火壁や防火扉、防煙垂れ壁、シャッターを設置して区画をする方法があるので、必要に応じて設計してください。一般的な戸建て住宅は対象外になることが多く、大規模マンションや商業施設、学校、病院などが対象となることが多いでしょう。

(建築基準法施行令第112条1項)

吹き抜けに関するさまざまな法律があります。事前に該当するものがないか確認をしてください。

2.吹き抜け平面図を描く方法

図面作成ソフト「EdrawMax」を使って、吹き抜けのある平面図を描く方法を解説します。EdrawMaxは、操作が簡単なので初めての方でも平面図を描くことができます。下記のボタンをクリックするとEdrawMaxの無料版をダウンロードして吹き抜け平面図を描いてみましょう。

(1)1階と2階それぞれに吹き抜けを反映させる方法

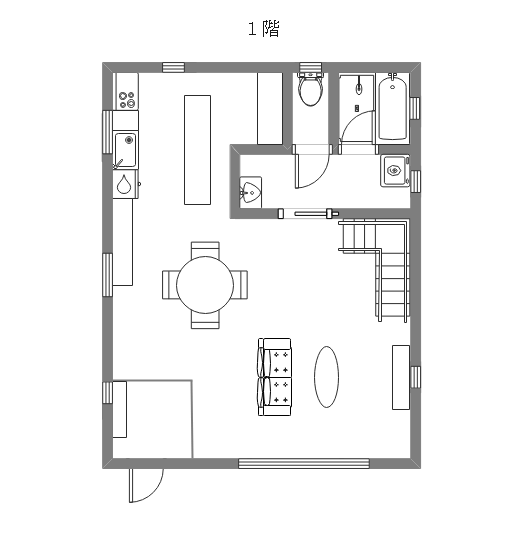

1)1階と2階が吹き抜けになっている平面図を描きます。大切なのは、1階と2階の位置関係が一致していることです。この場合、レイヤー機能を使います。最初に1階の平面図を作図します。EdrawMaxは、簡単な図形を組み合わせるだけで簡単に間取りの作成ができます。

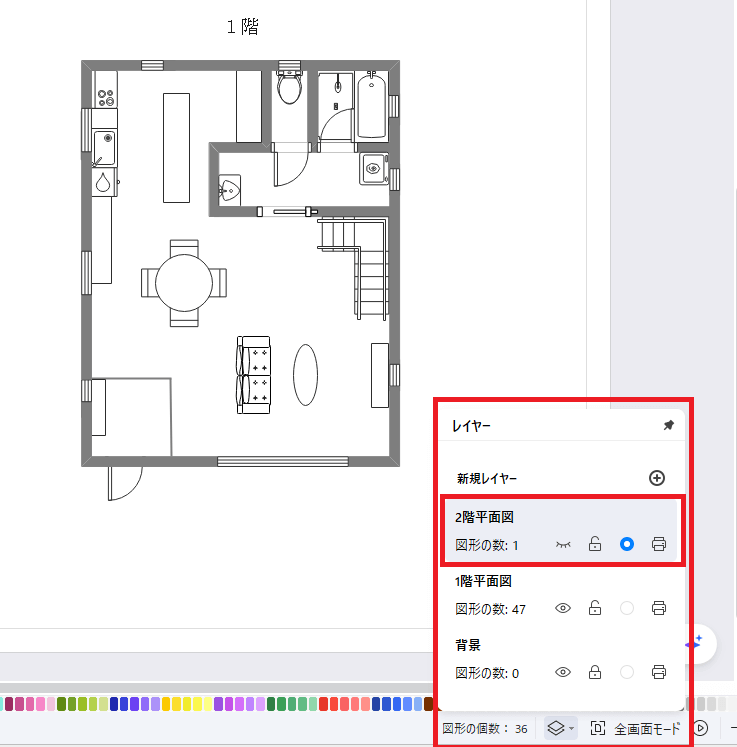

2)レイヤーを新規で追加してください。最初のレイヤーを「1階平面図」、新規で追加したレイヤー名称を「2階平面図」と変更すると分かりやすくなります。

3)「2階平面図」に1階と同じ外壁をトレースして、2階の平面図を完成させます。

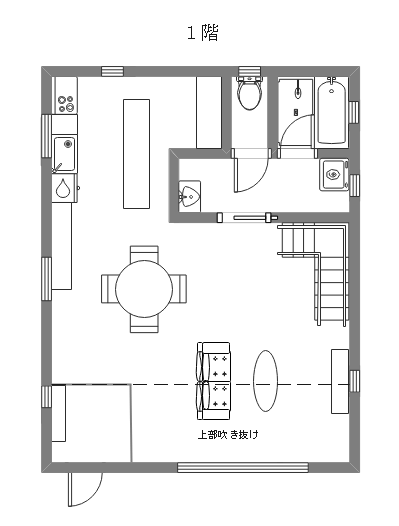

(2)1階図面:吹き抜け部分に「上部吹き抜け」などと記載

今回は玄関とリビングの一部を吹き抜けにします。1階の吹き抜けになる箇所を破線で区切り、テキストで「上部吹き抜け」と記載してください。

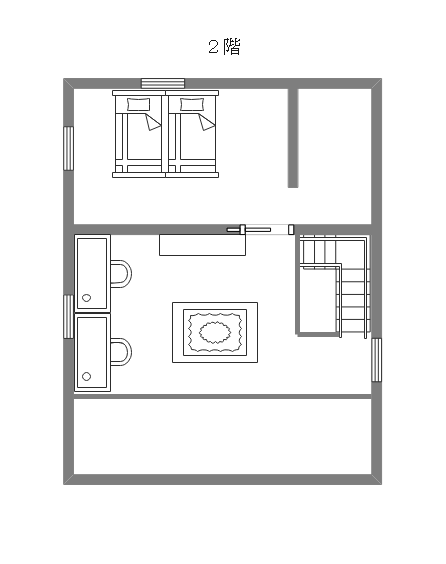

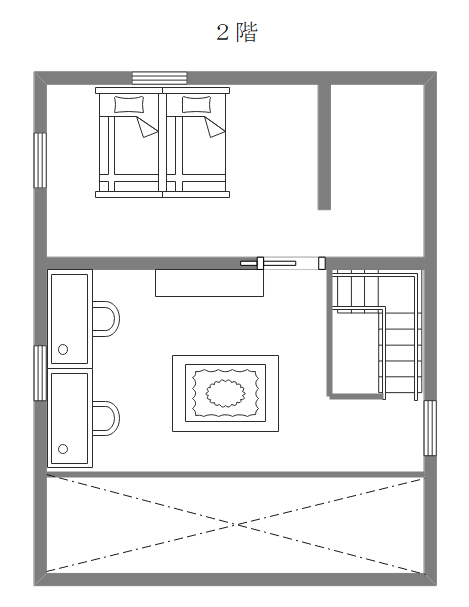

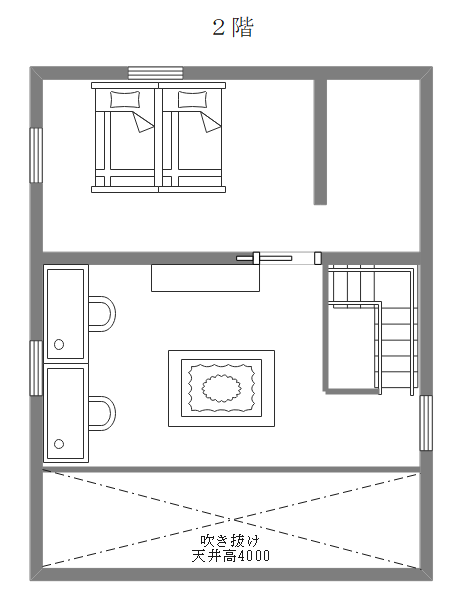

(3)2階図面:その部分を一点鎖線で表す

2階の吹き抜け部に一点鎖線でクロスを追記してください。

(4)注釈・凡例の使い方

注釈(文字情報)を使うことで、情報が伝わりやすくなります。例としては、「吹き抜け」「天窓あり」「梁位置〇〇mm」などです。凡例を図面の余白にまとめるとさらに分かりやすいでしょう。

(5)表現でやってはいけないこと

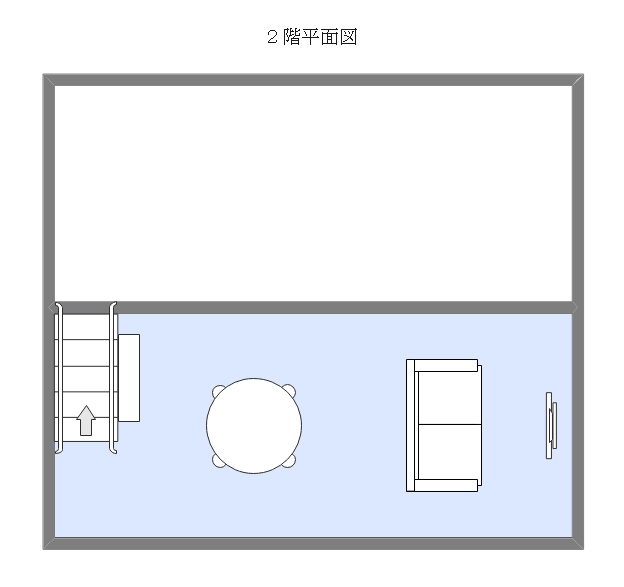

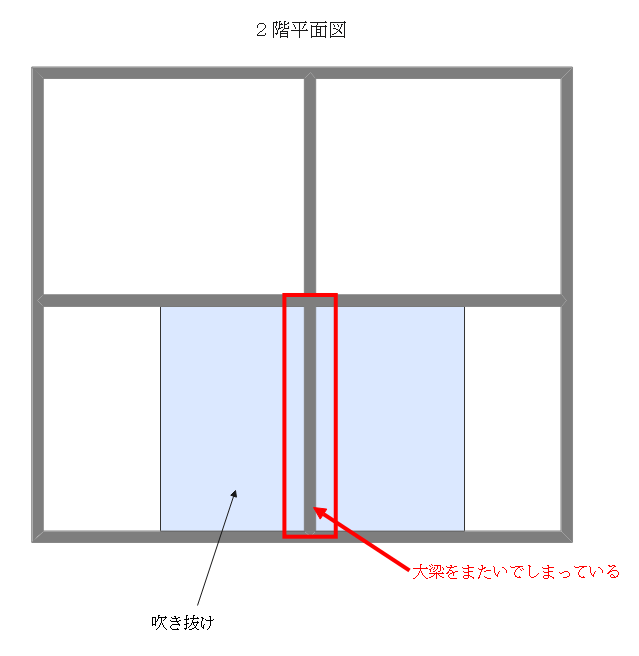

1)2階の平面図を描いた際に、床がないからと言って1階を表記してはいけません。上図の水色の部分が吹き抜けだったとします。1階のリビング部の様子を見ることができますが、これだと2階に部屋があると勘違いしてしまいます。吹き抜け部は、破線のクロス線で

しっかりと表記しましょう。

2)吹き抜けをどこにつくっても良いわけでありません。上図のように建物の構造上重要な梁をまたいで表記してしまうと、梁を除去しなければいけません。吹き抜け部は、壁や大梁に囲まれたスペースにつくるようにしましょう。

3.吹き抜け平面図の例

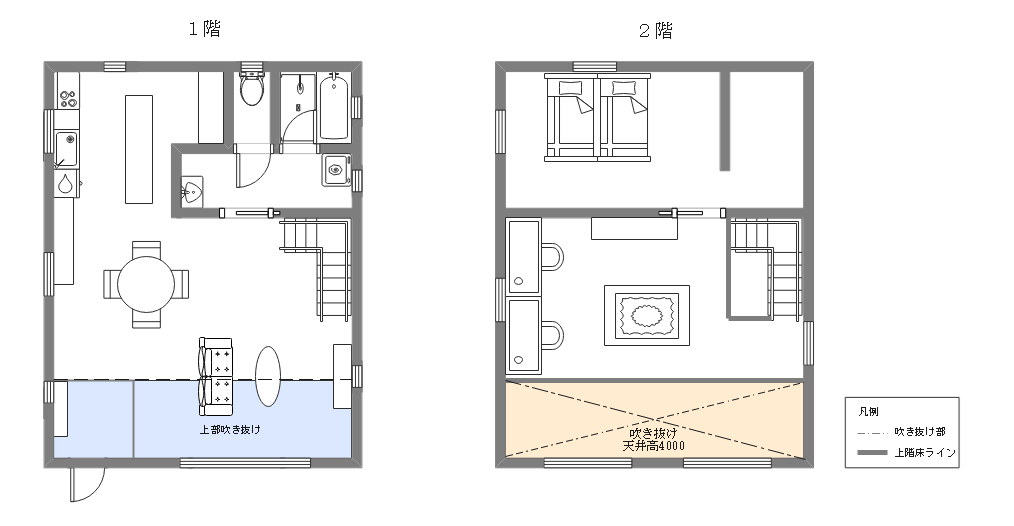

この平面図は、1階の玄関とリビングの一部が吹き抜けになっている住宅の例です。1階の平面図は、リビングの南側の壁に「上部吹き抜け」と注記があり、水色で塗られた範囲が吹き抜けになってます。吹き抜けの上部には、窓があるので1階に自然光が入って部屋が明るくなるでしょう。

2階の平面図では、1階と同じ位置に「吹き抜け」の注記があり、オレンジ部が吹き抜けであることが分かります。一点鎖線で表示したところが吹き抜けになっていて、「天井高4000mm」と記載され、吹き抜けの天井高さが具体的に示されています。2階からはリビングを見下ろせる構造になっていて、空間的な一体感があり家族の気配を感じることが可能です。

注記や凡例があることで、設計者や施工者、施主が吹き抜けの位置や構造を正確に把握することができます。ぜひEdrawMaxを使って吹き抜け平面図を描いてみてください。

4.平面図作成に役立つEdrawMax

EdrawMaxは、吹き抜け平面図作成に役立つ特徴を持っています。具体的な特徴を3つ紹介するので、作図や情報伝達の際の参考にしてください。以下のボタンをクリックして、無料版のEdrawMaxをダウンロードし、吹き抜け平面図の作成を体験しましょう。

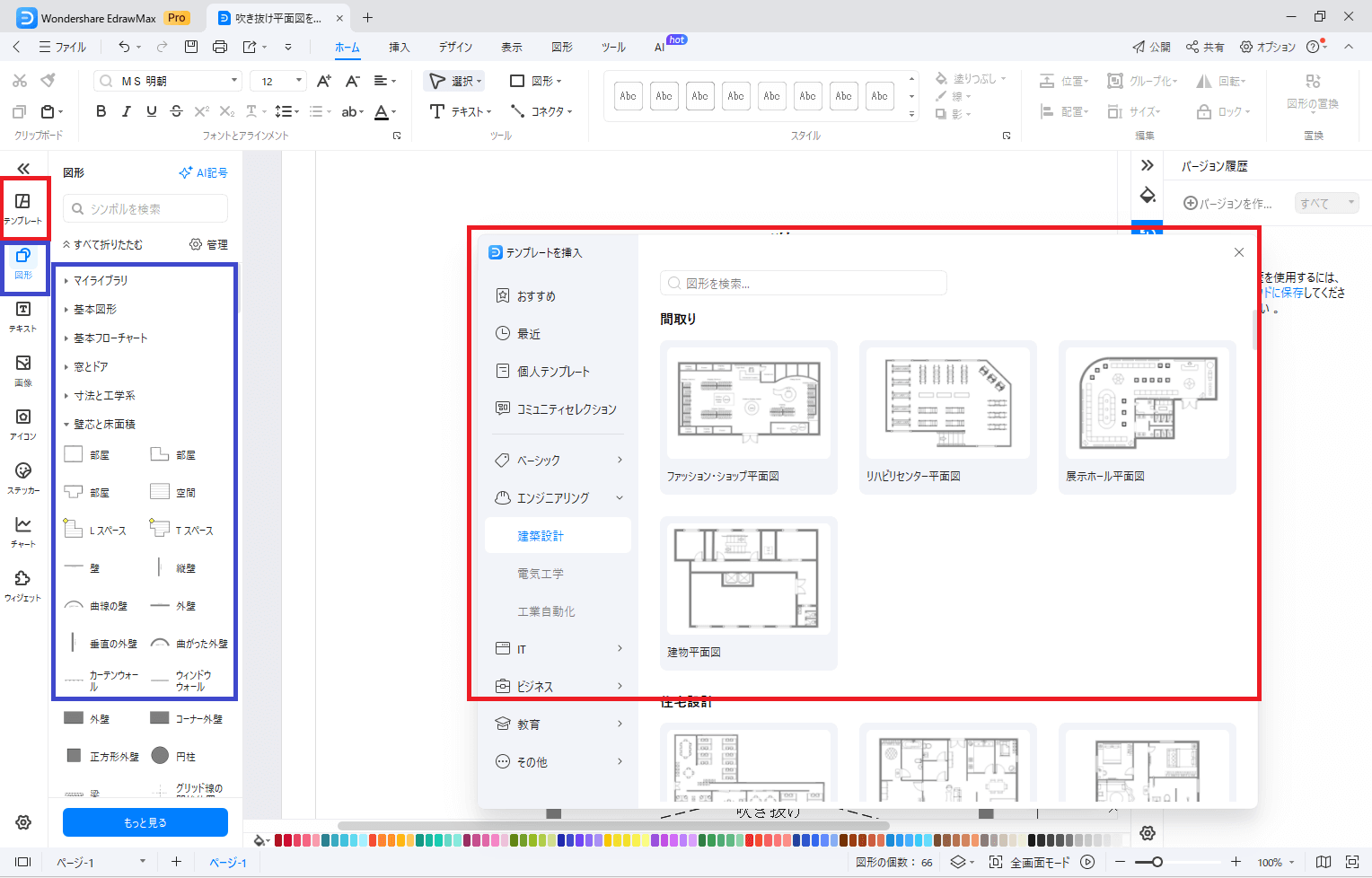

特徴① 高度な図面作成機能&素材とテンプレート

EdrawMaxは、誰でも簡単に吹き抜け平面図を作成できる高度な図面作成機能&素材テンプレートがあります。豊富な図形素材やテンプレートが登録されており、直観的な操作で吹き抜け図面を作成することが可能です。

EdrawMaxを使用すれば、シンプルな図形を組み合わせて吹き抜けを表現することが可能です。描き方としては、パーツをドラッグ&ドロップで配置するのみです。自分で作った図形をテンプレートとして保存することもできます。

その他の特徴としては、CADソフトのようにレイヤー機能があり、レイヤーを分けて作図することで作業効率を向上することが可能な点です。レイヤー毎にロック、表示、印刷をコントロールすることもできます。

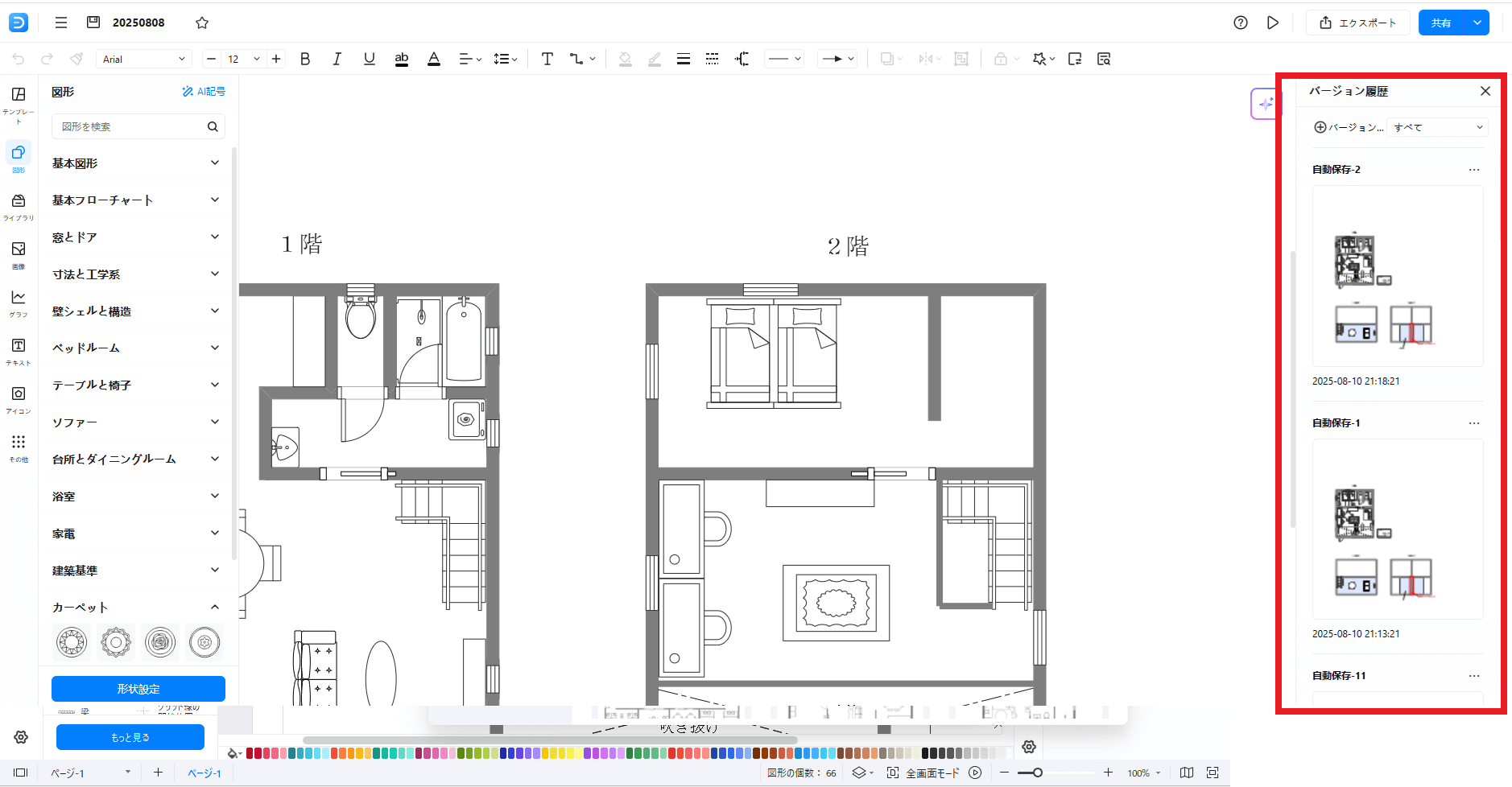

特徴② 図面のバージョン管理

EdrawMaxは、図面のバージョン管理機能があります。作図履歴を保存・管理しているため、変更内容の追跡や過去の状態への復元が簡単に行えて、さまざまなシーンで役に立つでしょう。

バージョン機能を使う場合はクラウドにデータを保存する必要があります。一度データを保存すると、上書きする度に新たなバージョンが追加されていきます。手動でバージョンを作ることも可能です。必要なタイミングでバージョンを追加してみましょう。

特徴③ 共有しやすい

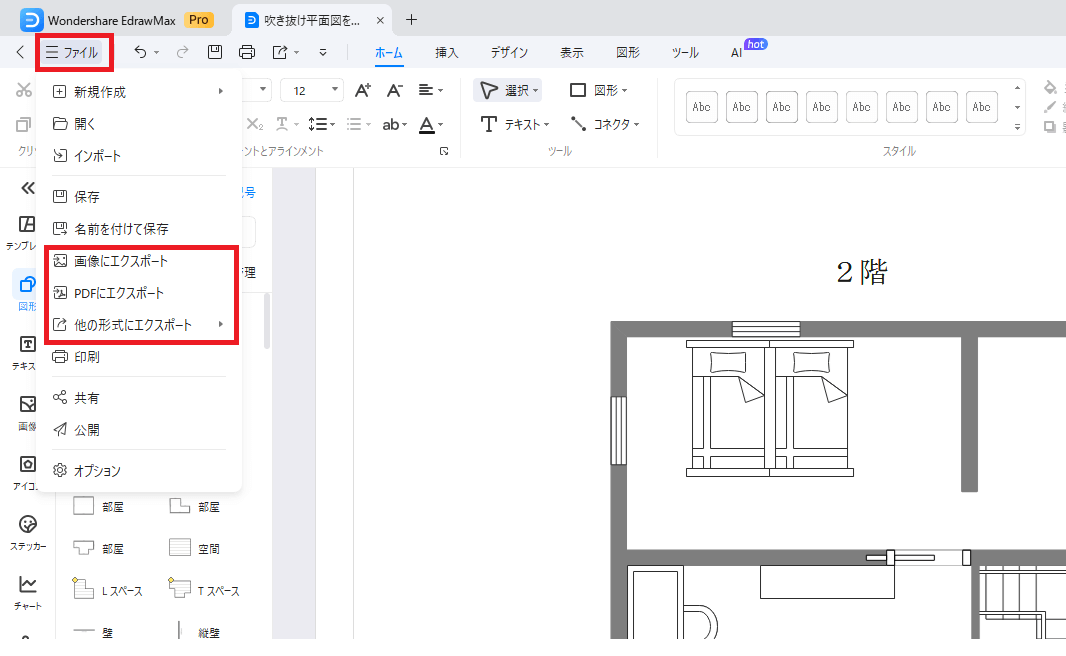

EdrawMaxは、高い互換性があります。PDF、Word、ExCel、PowerPoint、SVG、PMG,、JPG、Visioなどさまざまなファイル形式にエクスポートすることが可能です。

EdrawMaxは、メール添付や他ソフトでの編集も簡単にできます。吹き抜け平面図を描いて、多くの人に情報伝達が容易にできて便利です。

5. FAQ

5.1 吹き抜けを作るメリット・デメリットとは?

吹き抜けをつくるメリットとデメリットを確認してみましょう。

【メリット】

- 天井がないため、広々とした開放感のある空間をつくることができる

- 吹き抜けの上部に窓を設置することで、日光を取り入れ室内を明るくすることができる

- 上下の階がつながることで、どこにいても家族の気配を感じられる

吹き抜けのある空間は、広々とした空間を活かしたデザイン設計をすることができます。

【デメリット】

- 吹き抜けの上の階の床面積が狭くなることで部屋の数が少なくなる。

- 高所の窓からの日差しで暑くなりやすくなるなど室温の管理が難しい。

- 天井がないので音やニオイが伝わりやすい。

室温管理の対策としては、日差しをコントロールするためのロールスクリーンを取り付けると良いでしょう。室内全体の空気の流れをコントロールするシーリングファンも効果があります。

5.2 断面図や立面図での吹き抜け表現のポイントは?

断面図で吹き抜けの表現をするには、吹き抜け部の上階の床を省略し、必要に応じて「吹抜」と表記します。下階から上階までがつながった空間だと分かることが重要です。階段や手すり、各階のフロアレベル、天井高さを追記することで、より分かりやすい図面になります。立面図では、吹き抜け部に関わる窓やテラスなどを反映しましょう。