電子工作の世界に足を踏み入れると、必ず出会う部品の一つが「可変抵抗器」です。ボリュームやポテンショメータとも呼ばれ、抵抗値を自由に変えることができる部品です。この単純な機能が非常に重宝されており、音量の調整からセンサーの感度設定まで、アナログ回路の要として様々な場面で活躍します。

この記事では、そんな可変抵抗器の基本的な仕組みから、回路図での記号の読み方、具体的な使い方、そして設計時の注意点までを簡単かつ網羅的に解説します。この記事を読めば、可変抵抗器を自在に取り扱えるようになります。

1.可変抵抗とは

可変抵抗器は、電気の流れにくさを示す抵抗値を、ツマミやスライダーを動かすことで連続的に変化させることができる電子部品です。この性質を利用して、回路に流れる電流の量や電圧の大きさを直感的にコントロールします。

1.1 主な種類

可変抵抗には、以下のような種類が存在します。

| 名称 | 用途 | 概要 |

|---|---|---|

| ポテンショメータ | オーディオ機器の音量 | 人が頻繁に操作する用途で使われる最も一般的な可変抵抗器です。ツマミを回して抵抗値を調整します。 |

| トリマポテンショメータ | 制御基盤 | 回路基板上に取り付け、一度設定したらあまり変更しない部分の微調整に使われます。ドライバーで回す小型のものが多く、精密な調整が可能です。 |

| スライド抵抗 | 音量調整・調光 | スライダーを直線的に動かして抵抗値を調整します。直感的な操作が求められる場面で利用されます。 |

1.2 単位と仕様

可変抵抗を選ぶ際には、いくつかの重要な仕様を確認する必要があります。下表にまとめます。

| 仕様名称 | 単位 | 概要 |

|---|---|---|

| 抵抗値 | Ω(オーム) | 可変抵抗器が持ちうる最大の抵抗値を示します。「10kΩ」と表記されていれば、0Ωから10,000Ωの範囲で抵抗値を変化させることができます。 |

| 定格電力 | W(ワット) | 抵抗器が安全に消費できる電力の上限を示します。これを超えると、発熱して焼損する危険があるため、回路の消費電力に合わせて選ぶ必要があります。 |

| 抵抗変化カーブ | ― | ツマミの回転角度またはスライダーの位置と、抵抗値の変化の関係を示す特性です。人間の聴覚特性に合わせて変化するAカーブ(オーディオ用)、直線的に変化するBカーブ(一般的な電子回路用)、その逆のCカーブなどがあります。 |

2. 可変抵抗の記号と読み方

回路図上で可変抵抗器の記号を正しく理解することは、回路設計の第一歩です。ここでは、標準的な記号とその接続方法について解説します。

2.1 JIS・IECの回路記号

国際的に標準化された回路図記号では、可変抵抗器は以下のように表現されます。

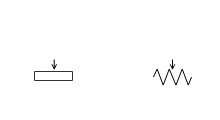

左図が可変抵抗の新記号で、右が旧記号です。基本的にはJISはIECを準拠して制定されるため、IECの記号と同様のシンボルを使用します。1999年頃まではJISにおいて、右図を使用していましたが、国際基準である左図のIEC記号に統一されました。

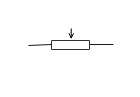

抵抗器を示す長方形またはギザギザ線に、抵抗値が可変であることを示す矢印を組み合わせた記号が使われます。矢印は、中央の端子(スライダー)を意味します。

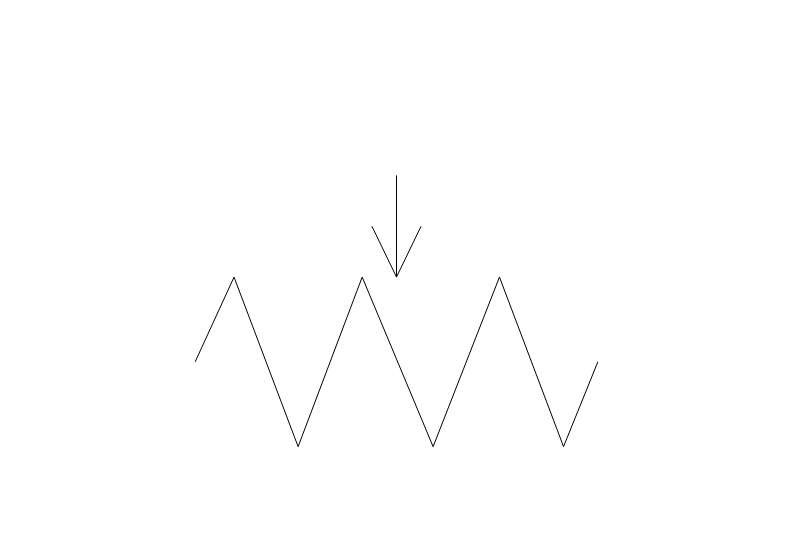

三端子(両端+中央スライダー)の図記号

可変抵抗器は、物理的には3つの端子を持っています。回路図では、両端の固定端子と、その間を移動する中央の可動端子が描かれます。この3つの端子をどう接続するかで、役割が変わってきます。

2.2 可変抵抗の接続方法

可変抵抗器の3つの端子は、目的に応じて2端子または3端子で使い分けられます。下表にまとめます。

| 種類 | 用途 | 概要 |

|---|---|---|

| 2端子として使用(調整抵抗) | LEDの明るさ調整などで使われる基本的な接続方法 | 回路に流れる電流を単純に制限したい場合に使います。3つの端子のうち、片方の固定端子と中央のスライダー端子の2つだけを回路に接続します。これにより、ツマミを回すと抵抗値が0Ωから最大抵抗値まで変化する、調整可能な抵抗器として機能します。 |

| 3端子として使用(電圧分圧) | 音量調整や信号のレベル調整など | 入力された電圧を、ツマミの位置に応じて分割して出力したい場合に使います。両端の固定端子に電圧をかけ、中央のスライダー端子から電圧を取り出します。ツマミを回すと、スライダー端子からは0Vから5Vまでの間の電圧が連続的に得られます。この仕組みを電圧分圧といいます。「ポテンショメータ」としての最も代表的な使い方です。 |

2.3スライダー接点とGND接続時の注意点

2端子接続で調整抵抗として使う際、使用しない方の固定端子をスライダー端子に接続しておくことがあります。これは、万が一スライダー部分の接触が悪くなった場合に、回路が完全に断線状態になるのを防ぐためのフェールセーフのテクニックです。

接触不良が起きても、抵抗値が最大値になるだけで、出力が不安定になるのを防ぐことができます。

3. 回路における可変抵抗の使い方

具体的な回路例を挙げて、可変抵抗器がどのように機能するのかを例示します。

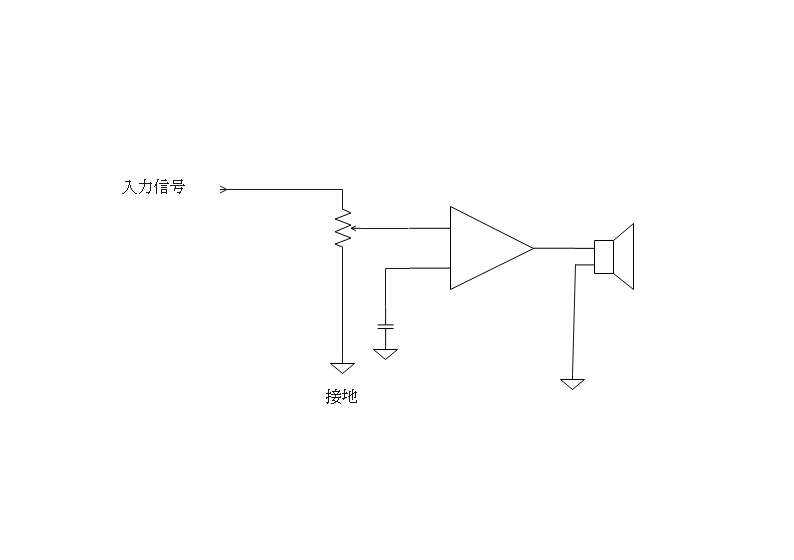

3.1 音量調整回路(ボリューム)

オーディオアンプにおける音量調整は、可変抵抗器の最も代表的な応用例です。この回路では、可変抵抗器は電圧分圧器として機能します。音楽プレーヤーなどからの音声信号が可変抵抗器の両端の固定端子に入力されます。アンプへ送られる信号は、中央のスライダー端子から取り出されます。

音声信号が入力端子とGNDの間に印加されます。ツマミを回すと、スライダーの位置が入力端子とGNDの間で移動します。スライダーがGND側にあると、出力される信号電圧はほぼ0Vになり、音は小さくなります。スライダーが入力側に近づくほど、より大きな電圧の信号が出力され、音が大きくなる仕組みです。

このように、入力信号をツマミの位置に応じて分圧し、その電圧をアンプに送ることで音量をスムーズに調整しています。音量調整には、人間の聴覚が音量の変化を対数的に感じる特性に合わせて、抵抗値が対数的に変化する可変抵抗器を使われるのが一般的です。

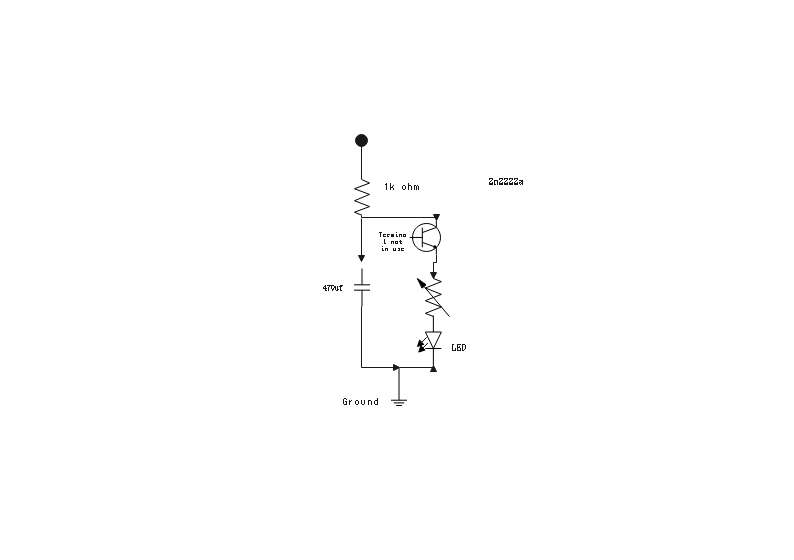

3.2 LEDの明るさ調整回路

可変抵抗器を使って、LEDの明るさを調整する簡単な回路です。

この回路では、可変抵抗器は調整可能な電流制限抵抗として機能します。電源から流れる電流は、可変抵抗器を通ってLEDに供給されます。可変抵抗器のツマミを回して抵抗値を大きくすると、回路全体の抵抗が増加し、オームの法則に従ってLEDに流れる電流が減少します。その結果、LEDは暗くなる仕組みです。この方法はシンプルですが、抵抗値が0Ωに近づくとLEDに過大な電流が流れて破損する可能性があります。そのため、LEDを保護するための固定抵抗を直列に接続するのが一般的です。また、可変抵抗器で消費される電力が大きくなるため、定格電力に注意する必要があります。す。

4. 回路設計時の注意点

可変抵抗器は便利ですが、その物理的な構造からくるいくつかの注意点があります。

4.1 接触不良やノイズに注意

可変抵抗器は、抵抗体の上を物理的な接点が摺動する構造です。そのため、長期間の使用による摩耗や、ホコリ・湿気の侵入によって接触不良を起こすことがあります。特にオーディオ回路ではノイズの原因となります。定期的なメンテナンスや、密閉性の高い部品を選ぶことが対策となります。

4.2定格電力を超えると焼損のリスク

すべての抵抗器には定格電力があり、これは安全に消費できる電力の上限値です。この値が定格電力を超えると、可変抵抗器は異常に発熱し、最悪の場合は焼損してしまいます。特に、LEDの調光のように比較的大きな電流を直接制御する際は、必ず消費電力を計算します。

4.3精度の必要な用途には多回転トリマの使用が推奨

一般的なボリュームは、約270〜300度の回転角で抵抗値が0から最大まで変化します。そのため、精密な電圧や電流の設定には向きません。測定器のキャリブレーションなど、高い精度で値を調整・固定したい場合は、多回転トリマなどを使用することが推奨されます。

4.4抵抗値が適切でないと調整幅が不足する

回路に対して可変抵抗器の最大抵抗値が小さすぎると、調整範囲が狭くなり、十分な変化が得られません。回路の他の部分とのバランスを考慮し、目的の調整範囲をカバーできる適切な抵抗値の可変抵抗器を選ぶことが重要です。

5. おすすめの回路図作成ツールEdrawMax

回路のアイデアを形にするには、優れた回路図作成ツールが不可欠です。EdrawMaxは初心者からプロまで、幅広いユーザーのニーズに応える高機能な作図ツールであり、電子回路の設計にも非常に役立ちます。

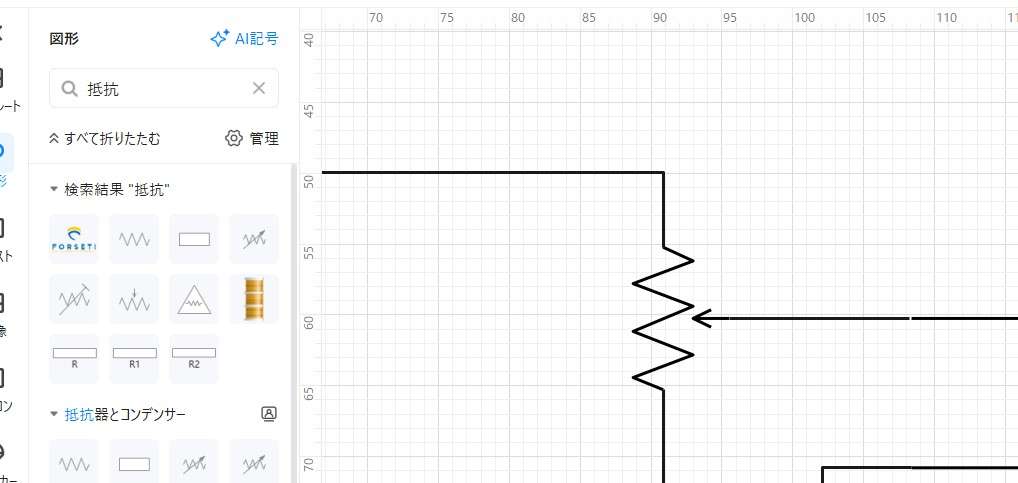

5.1 豊富な電子回路素材

EdrawMaxの最大の魅力の一つは、その豊富な素材ライブラリです。抵抗やコンデンサといった基本的な電子部品の記号はもちろん、JISやIECに準拠した専門的な回路記号も多数収録されています。これらの素材をキャンバスにドラッグ&ドロップするだけで、直感的に回路図を作成していくことができます。

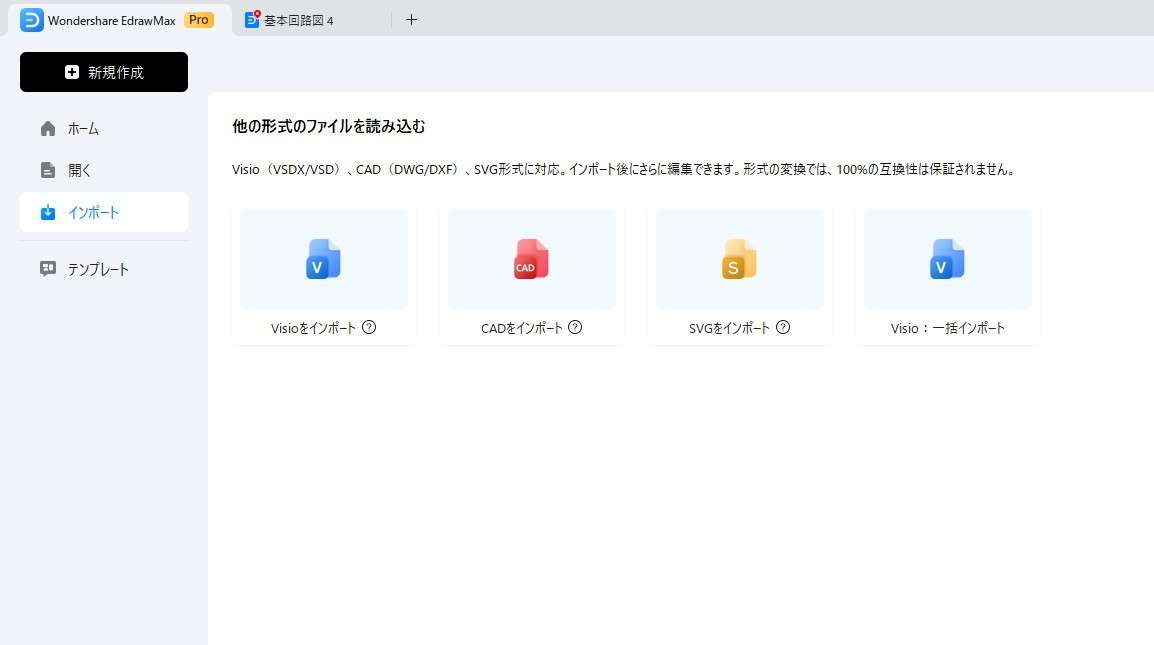

5.2 高い互換性

設計現場では、異なるツール間でのデータ連携が求められることがよくあります。EdrawMaxは、AutoCADで広く使われているDWGやDXFといったファイル形式のインポートに対応しているため、既存のCAD資産を有効活用できます。また、作成した回路図はPDF、PNG、JPGといった一般的な形式だけでなく、VisioやOfficeファイル形式でもエクスポート可能です。

5.3 操作しやすいインターフェース

高機能でありながら、EdrawMaxのインターフェースは非常に直感的で分かりやすく設計されています。Microsoft Officeによく似たリボンUIを採用しているため、戸惑うことなく操作できます。配線の自動接続や整列機能も強力で、複雑な回路図でも手早く、そして美しく仕上げることが可能です。初めて回路図を作成する電子工作の初心者でも、安心して使い始めることができます。