USB Type-Cは、データ転送、充電、映像出力といった現代のデジタル機器に求められる多様な機能を、たった一つのコネクタに集約した画期的なソリューションです 。その最大の特徴はリバーシブル設計となっており、使用しやすくなっている点です。上下の区別なく、どちらの向きでも差し込めるため、接続の手間が劇的に軽減されました。しかし、このユーザーにとっての「単純さ」の裏側には、従来のUSBよりも高度で複雑な内部構造が隠されています。

本稿では、このUSB Type-Cの内部構造を基本から応用まで分かりやすく解説します。

1.USB Type-Cの基本構造と特長

1.1 USB Type-Cの形状とリバーシブル設計

USB Type-Cコネクタは、小さく平らな楕円形の形状が特徴です 。このデザインの最大の利点は、上下左右が対称であるため、差し込む向きを一切気にする必要がない「リバーシブル設計」を実現したことです 。これにより、従来のUSB Type-Aで頻発していた「向きが違って挿さらない」というストレスが無くなりました。

さらに、物理的な耐久性も大幅に向上しています。一般的なUSB Type-Aの抜き差し耐久回数が1,000回から1,500回程度であるのに対し、USB Type-Cは10,000回という高い耐久性を誇ります 。これにより、頻繁に抜き差しされるスマートフォンやノートPCなどでの利用においても、長期間にわたる信頼性が確保されています。

1.2 最大伝送速度

「USB Type-C」という名称はコネクタの形状を指すものであり、データ転送速度はそのポートが準拠するUSBの通信規格によって決まります 。以下に表でまとめます。

| 通信規格 | 速度 |

|---|---|

| USB 3.1 Gen 2 | 10Gbps |

| USB 3.2 Gen 2x2 | 20Gbps |

| USB 4 | 40Gbps |

| USB4 Version 2.0 | 80Gbps |

1.3 最大給電能力

USB Type-Cのもう一つの革命的な特徴は、高い給電能力です。通信速度と同様に、対応する規格によって供給できる電力が異なります。

| 規格 | 最大電力 |

|---|---|

| デフォルト規格 | 15W |

| Standard Power Range (SPR) | 100W |

| Extended Power Range (EPR) | 240W |

充電器(ホスト)やデバイス及びケーブルのすべてが当該規格に対応している必要があるため、注意が必要です。

1.4 24ピン構造の概要

USB Type-Cの多機能性を物理的に支えているのが、その内部に密集した24本のピンです 。コネクタ内部には、上段と下段にそれぞれ12本ずつ、合計24本の接点ピンが配置されています。この高密度なピン配置こそが、リバーシブル接続や高速データ転送及び大電力供給を実現するための鍵となっています。

2.USB Type-Cコネクタのピンアサイン

USB Type-Cを理解するには、24本のピンがそれぞれどのような役割を担っているかを知ることが不可欠です。ここでは、コネクタのピン配置とその機能を詳しく見ていきます。

2.1 ピン配置の全体像

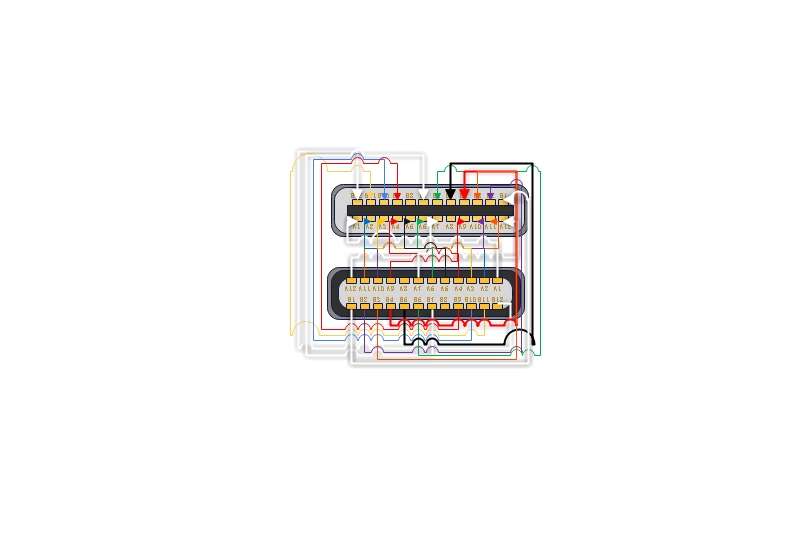

USB Type-Cコネクタには、機器側に搭載されるメスプラグと、ケーブルの先端にあるオスプラグの2種類があります。ピンは上段列と下段列に分かれており、それぞれA1からA12、B1からB12までの番号が振られています。

リバーシブル接続を実現するため、ピン配置は点対称(180度回転対称)になっています。これにより、プラグをどちらの向きで差し込んでも、対応する機能のピン同士が正しく接続される仕組みです。

2.2 各ピンの役割と信号線

24本のピンは、大きく分けて「電源・グラウンド」「USB 2.0信号」「高速データ信号(SuperSpeed)」「制御信号(CC)」「補助信号(SBU)」の5つのグループに分類できます。

下表にピンと役割などをまとめます。

| ピン番号 (A列/B列) | 信号名 | 機能と役割 |

|---|---|---|

| A1, A12 / B1, B12 | GND | グラウンド。信号の基準電位であり、電流の戻り経路。4本あることで大電流に対応し、安定した接地を実現します。 |

| A4, A9 / B4, B9 | VBUS | 電源。機器への電力供給ライン。USB PDにより最大48Vまで昇圧可能です。GND同様に4本で大電流を安全に流します。 |

| A6, A7 / B6, B7 | D+, D- | USB 2.0差動信号。最大480Mbpsのデータ転送を担い、従来のUSB機器との後方互換性を確保します。 |

| A2, A3 / B10, B11 | TX1+/-, RX1+/- | SuperSpeed差動信号ペア1。高速データ転送用の送受信(TX/RX)レーンです。 |

| A11, A10 / B2, B3 | RX2+/-, TX2+/- | SuperSpeed差動信号ペア2。2つ目の高速データ送受信レーン。デュアルレーン動作時に使用されます。 |

| A5 / B5 | CC1, CC2 | コンフィグレーションチャネル。接続検知、向きの判別、電力ネゴシエーション(USB PD)などを行う制御の要です。 |

| A8 / B8 | SBU1, SBU2 | サイドバンドユース。DisplayPortなどのオルタネートモード(代替モード)で、映像信号などを伝送するために使用される補助レーンです。 |

3.USB Type-Cの配線図の読み方と活用例

実際の回路やケーブルでどのように配線されているかを見ていきす。配線図を読み解くことで、その機器やケーブルが持つ能力を推測できます。

3.1 USB Type-Cオス/メスそれぞれの端子配線例

機器の基板に実装されるUSB Type-Cのメスの配線は、その機器がサポートする機能によって異なります。

USB 2.0のみをサポートする場合が最もシンプルな構成です。VBUSとGNDを電源回路に、D+とD-をUSBコントローラに接続します。リバーシブル対応のため、基板上でA6とB6を、A7とB7をそれぞれ接続します。これにより、プラグがどちら向きでもD+/D-信号がコントローラに届きます。CC1とCC2には、それぞれ個別に5.1kΩのプルダウン抵抗をGNDに接続します。SuperSpeed関連のピンは未接続です。

USB 3をサポートする場合、USB 2.0の配線に加え、SuperSpeed信号の配線が必要になります。レセプタクルのTX1/RX1ペアとTX2/RX2ペアは、マルチプレクサと呼ばれるICに接続します。CCコントローラがプラグの向きを検出すると、その情報に基づいてMuxが有効な信号経路を選択し、メインのプロセッサに信号を中継します。これにより、プラグの向きに関わらず高速通信が可能です。

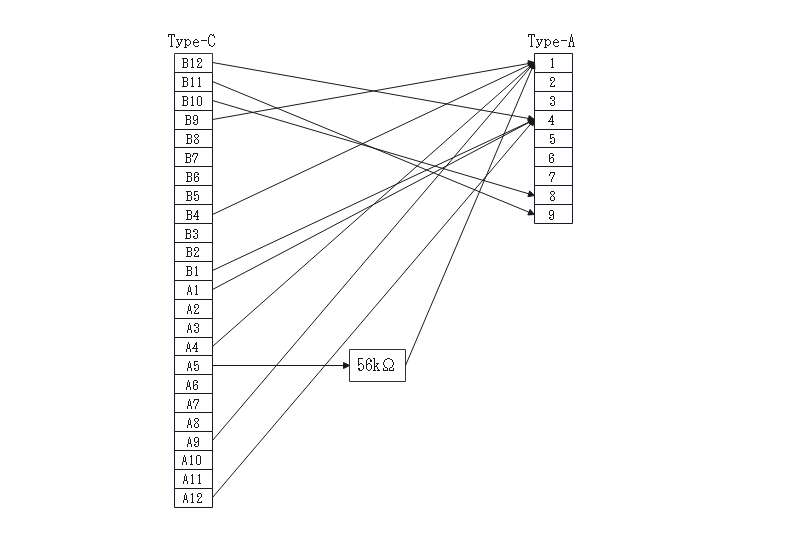

3.2 ケーブル内部の結線例

USB 2.0 Type-AとType-Cを変換するケーブルを例示します。従来のPCポートであるType-Aポートと新しいType-Cデバイスを接続するためのケーブルです。内部構造は大幅に簡略化されています。

Type-A側にはSuperSpeedピンがないため、ケーブル内部にはVBUS、GND、D+、D-の4本の線しかありません。このケーブルの最も重要な点は、Type-Cプラグ側に56kΩのプルアップ抵抗がVBUSに対して実装されていることです 。これは、Type-Aポート(常に5Vを供給)に接続された際に、Type-Cデバイス側に電源供給側が接続されたと誤認させないための安全機構です。この抵抗により、Type-Cデバイスは正しく自身を電力受給側として認識します。

このケーブルの構造からわかるように、Type-Aポートに接続した時点でSuperSpeed信号線が存在しないため、このケーブルではUSB 3.0以上の高速データ転送やオルタネートモードは物理的に不可能です。

ケーブルの内部結線は、そのケーブルの性能を決定づける最も重要な要素です。使用するケーブルに応じて、内部の結線は異なります。

4. 実際の配線設計時の注意点

USB Type-Cの性能を最大限に引き出すには、回路設計時にいくつかの重要な注意点があります。これらを怠ると、通信エラーや充電不良、最悪の場合は機器の故障につながる可能性があります。

まず、高速データ通信を担う信号線は、差動インピーダンスを規定値(通常90Ω)に厳密に合わせる必要があります。2本の配線を必ず同じ長さで、平行に引き回す「等長配線」を徹底し、信号品質の劣化を防ぎます。

また、最も重要なのがCCラインの設計です。機器の接続や向き、給電能力を決定するため、電源供給側にはプルアップ抵抗を、受電側にはプルダウン抵抗を正しく接続しなくてはなりません。

さらに、15Wを超える大電力を実装する場合は、専用のPDコントローラICが必須です。このICが機器間で通信し、安全な電圧・電流を調整する役割を果たします。

最後に、安定動作のために電磁ノイズ対策(EMC)も重要です。コネクタの金属シェルを確実にGNDに接続し、GNDパターンを広く取るなど、ノイズの影響を最小限に抑える工夫が求められます。

5.おすすめの回路図作成ツールEdrawMax

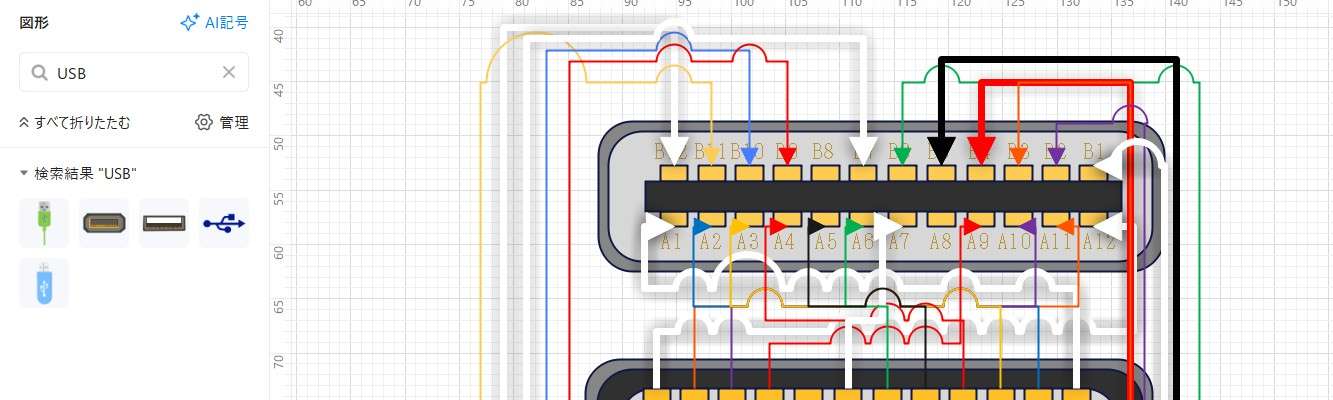

USB Type-Cのような複雑なシステムの回路図や配線図を作成し、技術的な情報を分かりやすく伝えるためには、適切な作図ツールが欠かせません。一般的なオフィスソフトでは正確な電気記号の描画が困難です。こうした場面で、直感的な操作性と専門性を両立した作図ツールEdrawMaxが非常に役立ちます。

5.1 豊富な電子回路素材

EdrawMaxには、電気・電子回路設計に特化した膨大なライブラリが標準で搭載されています。抵抗やコンデンサといった基本的な部品から、専門的なシンボルまで、幅広く用意されており、ドラッグ&ドロップで簡単に配置できます 。さらに、豊富なテンプレートも用意されているため、ゼロから作図を始める手間を省き、迅速に作業を開始できます。

5.2 高い互換性

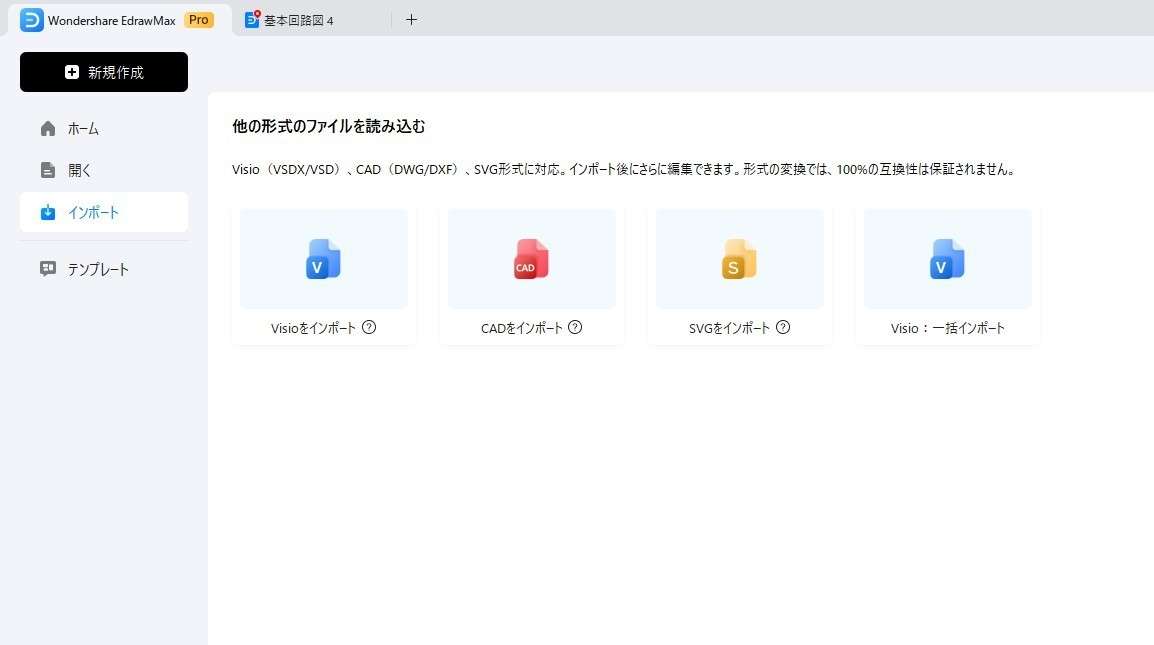

EdrawMaxの大きな強みの一つが、他の主要なソフトウェアとの高いファイル互換性です。特に、建築や機械設計の分野で標準的に使用されるAutoCADのファイル形式であるDWGおよびDXFファイルのインポートに対応しています 。これにより、既存のCAD資産を有効活用したり、他のエンジニアが作成した図面データを読み込んで編集したりすることが可能です。

5.3 バージョン管理とクラウド連携

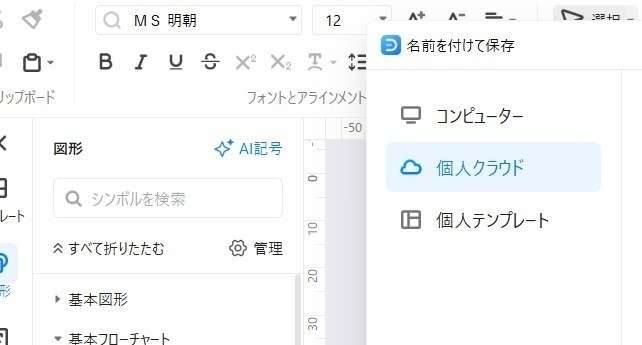

現代の設計ワークフローにおいて、データの管理と共有は非常に重要です。EdrawMaxは、作成したファイルをクラウドストレージサービスに直接保存する機能を備えており、場所やデバイスを選ばずに作業を続けられます。