仕事や趣味でグラフを作成する機会は多く、その際に見やすいグラフを描くスキルは必須です。しかし、「エクセルでグラフをどう編集していいかわからない」、「エクセルのグラフ作成は工程が多くて面倒」という方もいるでしょう。

そこで、見やすい比較グラフの書き方と実例を示しながら、簡単にグラフ作成できるツールを紹介します。

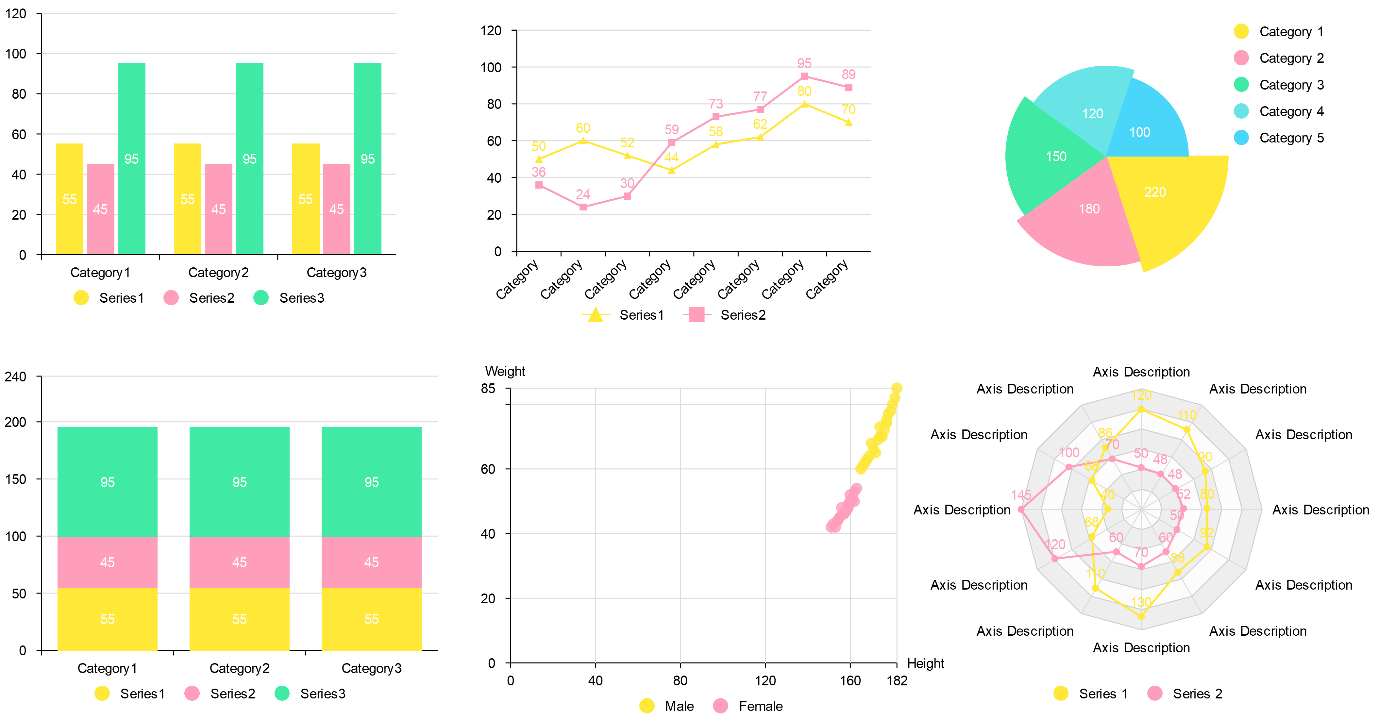

1.用途別比較グラフの種類と選び方

エクセルや作図ツールで作成するグラフには、さまざまな種類があります。以下は代表的なグラフの種類です。

- 棒グラフ

- 折れ線グラフ

- 円グラフ

- 積み上げ棒グラフ

- 散布図

- バブルチャート

- レーダーチャート

・棒グラフ

棒グラフは、数量を比較するグラフです。ひと目で大小の違いがわかります。デザインは、グラフの棒は縦や横で並べるのが一般的です。

・折れ線グラフ

折れ線グラフは、時間経過(時系列)を比較するグラフです。時間点ごとの変化を示しながら、時間による傾向を知ることができます。棒グラフとセットで使うこともあります。

・円グラフ

円グラフは、割合を確認するためのグラフです。少ない項目の構成比を出すのに向いています。売上の内訳などを出すのに使えるでしょう。

・積み上げ棒グラフ

積み上げ棒グラフは、全体と内訳を同時に示すグラフです。円グラフは1つの数量の割合だけですが、積み上げ棒グラフなら複数の内訳を比較しながら、視覚的に違いを示すことができます。

・散布図

散布図は、2つの数値データの関係性(相関)を示すグラフです。データ点の位置を見比べて、複雑な相関関係を正と負の傾向を含めて一瞬で読み取れます。主に、関係性や分布傾向を分析する際に有効です。

・バブルチャート

バブルチャートは、散布図に3つ目の項目を加えたグラフです。縦軸・横軸とバブルの大きさで傾向を視覚的に確認することができます。複数項目をまとめて比較・分析する場合に効果的です。

・レーダーチャート

レーダーチャートは、複数の項目を放射状に並べてバランスを比較するグラフです。教科ごとの点数や栄養成分のバランス、キャラクター能力値のバランス設定などに、このグラフが使われます。

項目に偏りがあればひと目でわかるため、改善すべき項目を知りたい場合におすすめです。

2.見やすさのルールとNG例

グラフを見やすくするには、グラフ作成の基本的なルールを守ることです。

まず、見やすさについてのルールは以下が挙げられます。

- 適切なグラフの選択

- 見やすさ重視の工夫

- NG事項を避ける

1つ目は、用意したデータにあったグラフを作成することです。グラフとデータがミスマッチしていると、違和感が強くなり、グラフが理解しにくくなります。

- 数量比較なら「棒グラフ」

- 時系列変化なら「折れ線グラフ」

- 割合なら「円グラフ」や「積み上げグラフ」

上記のように、目的や比較分析の内容にあわせたグラフを選択しましょう。

2つ目は、見やすさ重視のグラフを作成することです。グラフは視覚情報の塊で、以下の要素で構成されています。

- デザイン

- カラー

- 軸

- ラベル

例えば、デザインなら基本的に2Dグラフを使用し、3Dグラフを使わないことです。

また、カラーは、色彩をカラフルにせず、同系統の色でまとめると落ち着いて見やすくなります。強調したい場合のみ色を変えましょう。

それから、軸は傾けず、ラベルはグラフを邪魔しないように表示します。特に数字が大きい場合、可能なら「千」「万」などの単位を用いて簡潔に表記し、データの統一表記よりも読みやすさを優先します。

配置については、ラベルの名称を遠くに置かず、グラフの近くに用意し、視線の移動を減らすことです。その上で、よくやりがちなNG事項をしないように注意します。

代表的なNG例は以下です。

- ラベルが省略されている

- グラフと元データが遠くに配置されていて見づらい

- データラベルや軸ラベルが重なって一部読めない

- 比較に円グラフを使用している

- 軸が斜めに傾むいている

- 元データとグラフの数値が一致していない(編集後の未更新など)

- 複数の指標を1つの軸で無理に詰め込んでいる

デフォルトのグラフ作成で止めてしまう場合にNG例は起こりやすくあります。また、数値の編集後に更新をせずに、元データとグラフが違ってしまう、編集中に変わってしまうなどのミスもNG例の原因です。

3.見やすい比較グラフの実例3選

以下に、見やすい比較グラフを作る際の3つの実例を紹介します。

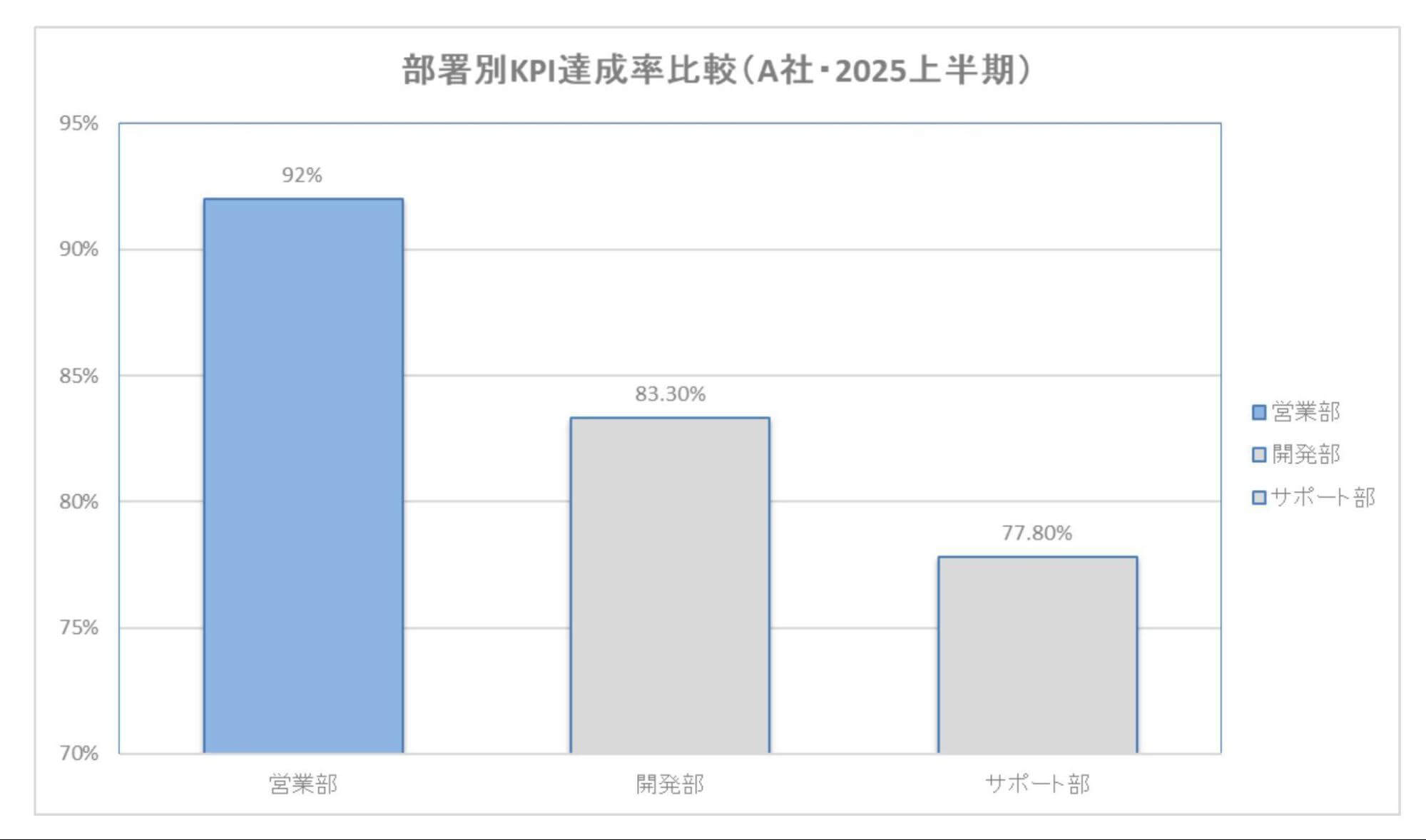

実例①:部署別KPI達成率比較(棒グラフ)

部署別に「KPI達成率」のデータを比較する場合は、成果を比較できるように棒グラフを選んで作成します。

以下は「A社部署別データ(2025上半期)」のデータで、これを表にしてグラフ化します。

- 営業部:92%

- 開発部:83.3%

- サポート部:77.8%

デフォルトのグラフを作成したら、まずはグラフタイトルを入れて装飾し、グラフの意味をわかりやすくします。

次に、棒を大きい順に右から並べて、棒の色を黒の線枠とグレーで配色する作業です。表内のデータを入れ替えて、変更・更新するだけで可能です。

今回の場合は、「KPI達成率」の一番高い右橋の棒は、特別に目立つ青色にします。棒の上には割合の数字が表示されるように変更可能です。

その後、個別の棒を選択した状態で設定を開き、間隔を見やすいサイズにします。中間の幅くらいで大きさを設定しましょう。

凡例の項目はあったほうが見やすいときは入れ、邪魔なら削除します。

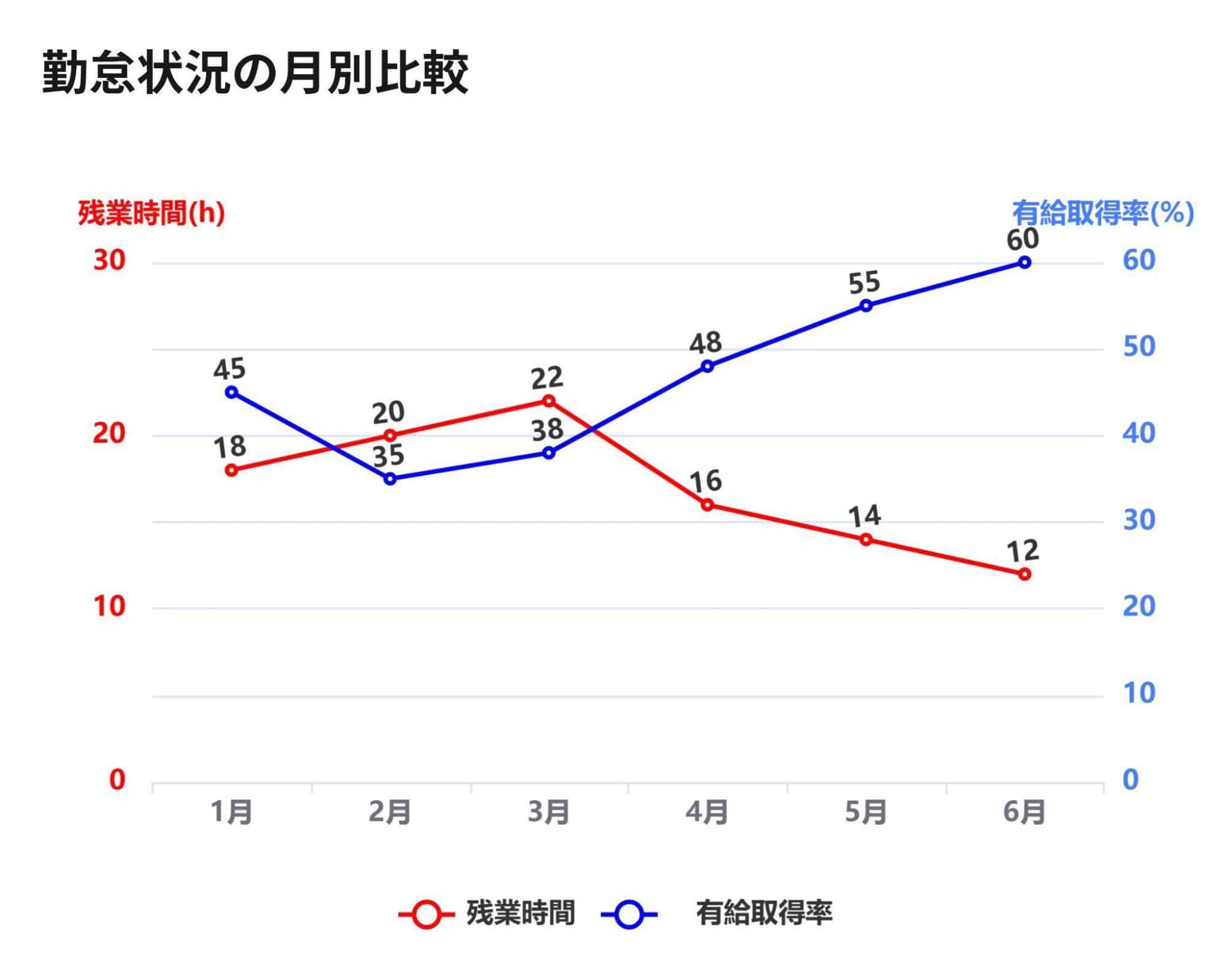

実例②:勤怠状況の月別比較(折れ線グラフ)

2つ目は、会社の「勤怠状況の月別比較」のデータから折れ線グラフを作成する例です。

各月の残業時間や有休取得率の推移を折れ線で表示するため、2項目の表をまずはで作成します。

勤怠状況の月別比較(2024年1月~6月の社員平均)

表でデータを示しました

| 月別 | 残業時間(時間) | 有給取得率 |

|---|---|---|

| 1月 | 18h | 45% |

| 2月 | 20h | 35% |

| 3月 | 22h | 38% |

| 4月 | 16h | 48% |

| 5月 | 14h | 55% |

| 6月 | 12h | 60% |

この表からデフォルトの2D折れ線グラフを作成します。

2項目以上ある折れ線グラフを見やすくするためには、デフォルトの縦1軸から2軸に変更し、軸をそれぞれ見やすく左右に配置することです。例えば、左Y軸に「残業時間(h)」、右Y軸に「有休取得率(%)」といった具合です。

また、片方の線がどの項目を意味するかわかるように、残業は赤、取得率は青でカラーを変更して表示します。

折れ線の点には数字を配置し、メモリを調べなくてもひと目で数値がわかるようにすることです。

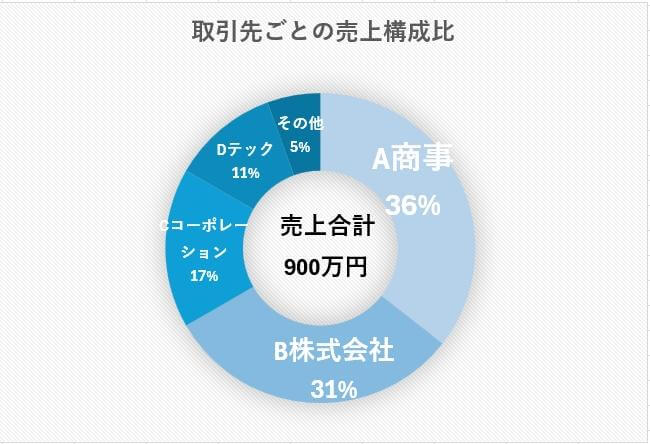

実例③:取引先ごとの売上構成比(円グラフ)

3つ目は、「取引先ごとの売上構成比」のデータを円グラフで示す際に、見やすくした例です。

取引先ごとの売上構成比

表でデータを示してください👇

| 取引先 | 売上(万円) |

|---|---|

| A商事 | 320 |

| B株式会社 | 280 |

| Cコーポレーション | 150 |

| Dテック | 100 |

| その他 | 50 |

まずは、円グラフで作成し、棒グラフ同様に大きい順で並べ替えます。次に、内側に文字を入れる設定を行います。

カラーは今回、モノトーンのブルーに設定し、4色以上のカラフルなものにならないように調整します。

以上が完了したら、今度はドーナツ型の円グラフに変更します。それにあわせて、手作業で配置を変え見やすさや文字の大きさを調整しましょう。

ドーナッツの形状をあえて選ぶのは、内側に穴が空くため、合計値を中央に配置できるためです。そのままでも円グラフとしては問題はありません。

テキストボックスで合計値を入力・装飾して完了です。外側の枠線を囲めば、さらに見やすいでしょう。

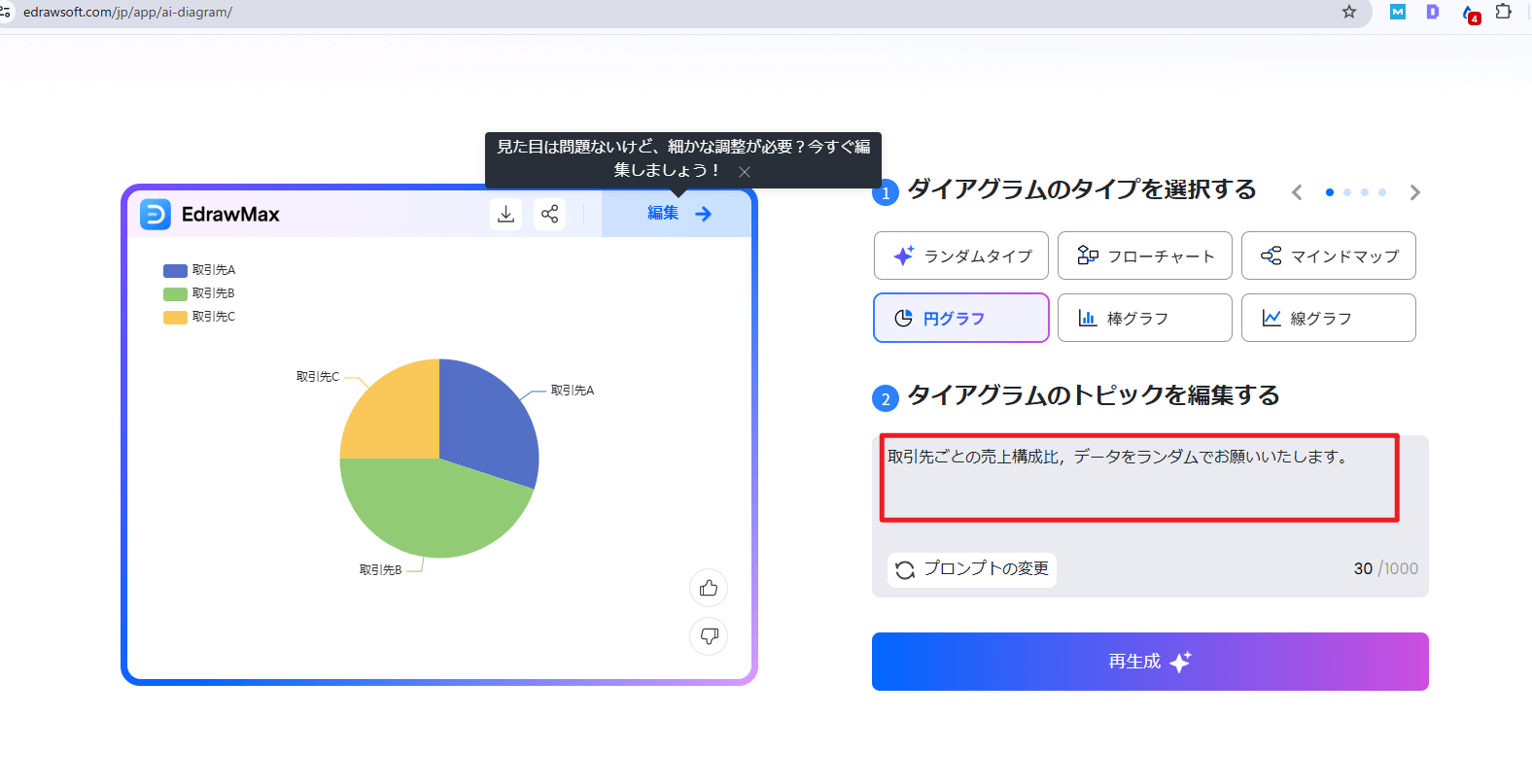

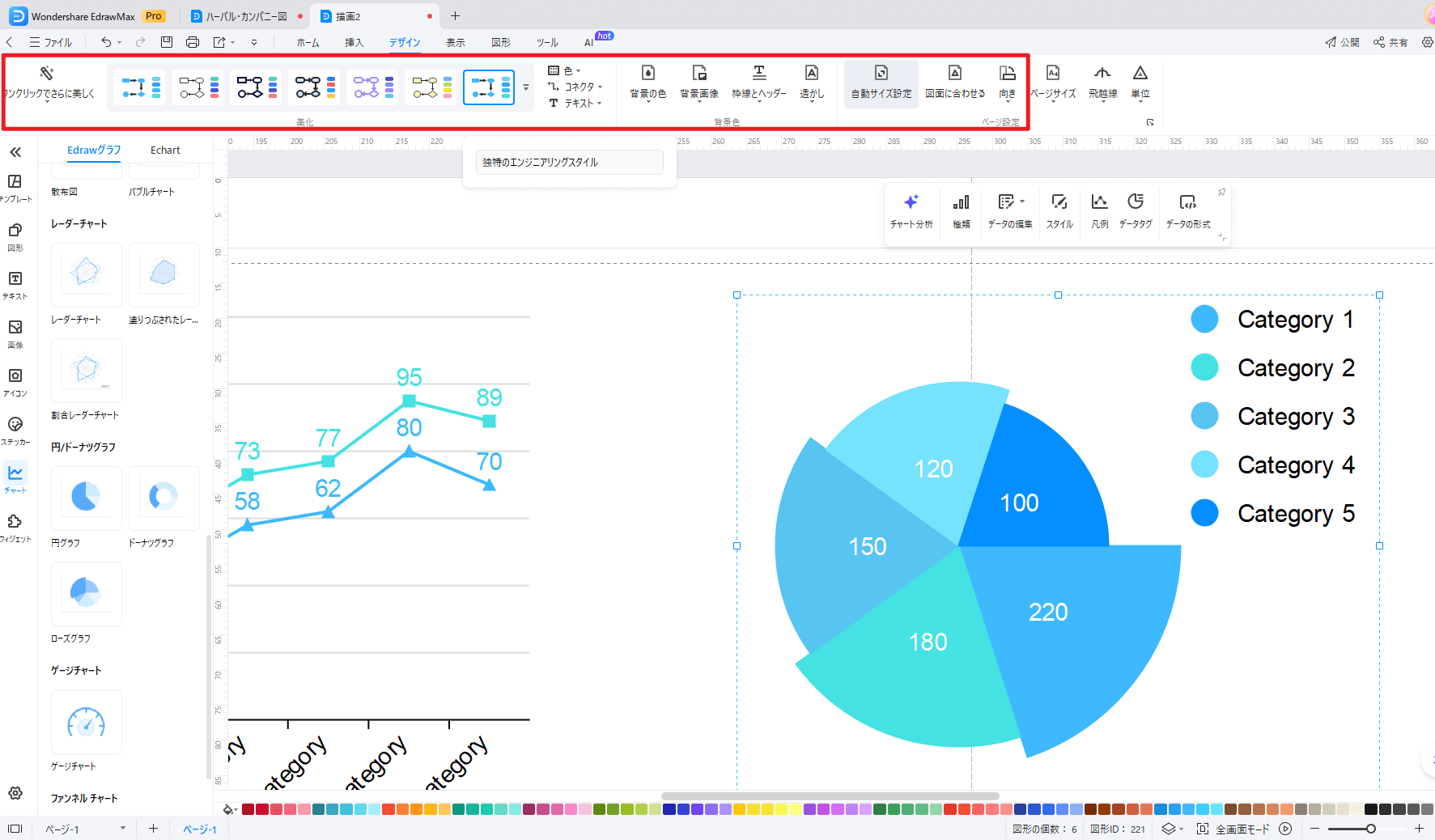

4.比較グラフ作成ツールEdrawMax

グラフの作成はエクセルがよく知られています。しかし、比較グラフを作成するツールにはおすすめの「EdrawMax」があります。

ここでは、EdrawMaxの特徴を紹介します。

特徴1.AIグラフ作成機能

1つ目は、AIでグラフを作成する機能が用意されていることです。

このページでは、グラフをAIで即座に作成することができます。

全体の流れとしては、以下のとおりです。

- ダイアグラムのタイプ(棒グラフや円グラフなど)を選ぶ

- プロンプトを入力

- 右側に無料生成

この3ステップです。

WEB版のEdrawMaxでAIで作図する場合も、グラフの種類を選んで生成可能です。すでにアカウントを持っている方は、その後によく使うグラフの編集機能もすぐに使い始めることができます。

グラフ作成で面倒な「エクセルに表を入力して、グラフ化して、設定も細かく…」といった多くの作業を省くことができます。

特徴2.Excelより作図のカスタマイズ性が高い

2つ目は、グラフのカスタマイズ性に優れることです。

EdrawMaxは、グラフを選択して設定画面(サイドバー)を開くだけで、線やグラフィック、カラーなど細かい調整やさまざまな変更を加えられます。

また、グラフだけではなく、業務フローやマインドマップなどの図面を作成する際にも、機能が豊富で役立ちます。

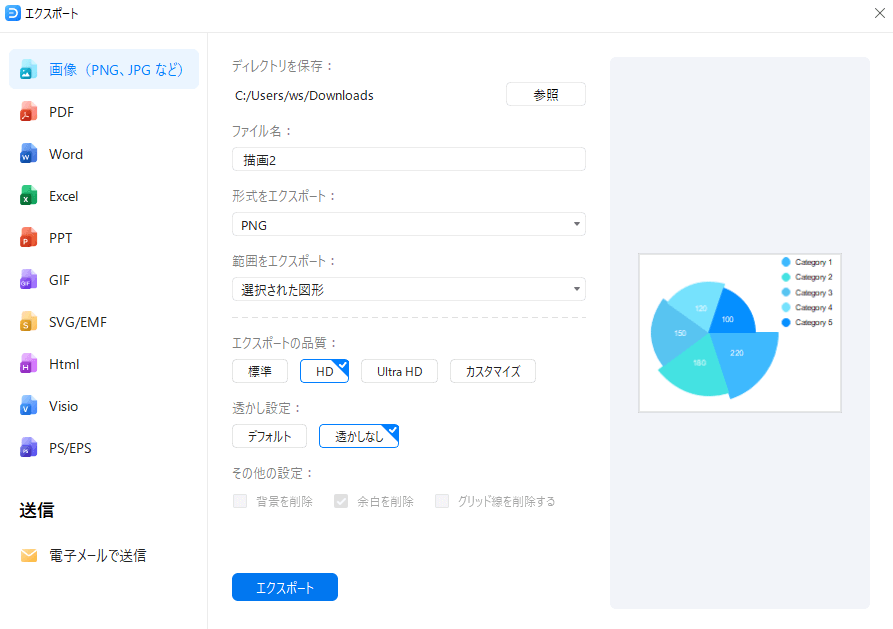

特徴3.多プラットフォーム&共有しやすさ

3つ目は、複数のプラットフォームに対応していることです。

パソコンにソフトを入れて使える「デスクトップ版」や「Web版」、モバイルデバイスで使えるスマホ版などがあります。

また、PDFまたは画像として変換できる機能もあるなど、エクスポートに対応する形式が多いことも特徴の1つです。

その上、編集リンクも設定できるため、共有がしやすいことです。チームメンバーや外部に素早くデータを共有して、作業することができます。