効率的な文書作成やメモ管理の手段として、シンプルで可読性の高い「Markdown(マークダウン)」が注目されています。特にブログ執筆や技術ドキュメントの作成、チーム内の情報共有など、さまざまなシーンで活用されており、その利便性から対応ツールも年々増加しています。

本記事では、無料で使えるMarkdownエディタを6つ厳選し、それぞれの特徴や対応環境、上級者向け機能などを紹介します。さらにMarkdown初心者におすすめの補助ツール「EdrawMind」も取り上げ、あなたに最適なツール選びをサポートします。

1.Markdownエディターとは?そのメリットは?

Markdownエディターとは、軽量マークアップ言語「Markdown」を用いて、テキスト文書を構造的かつ簡潔に作成・編集できるツールです。通常のテキストエディターとは異なり、見出しやリスト、リンク、太字などの装飾が簡単な記法で実現可能で、書いた内容をそのままHTMLなどに変換できる点が特徴です。視覚的な装飾操作に頼らず、素早く内容の構造を整えられるため、作業効率が大幅に向上します。また、対応ツールの多くにはリアルタイムプレビュー機能やクラウド同期なども搭載されており、個人のメモからチーム共有まで幅広く活用可能です。

※Markdownの具体的な書き方については、記事末尾の参考リンクをご覧ください。

2.おすすめのMarkdownエディタ6選+関連ツールEdrawMind

本章では、無料で使える代表的なMarkdownエディタ6選と関連ツールEdrawMindについて、公式サイトや対応環境、上級者向けの機能を中心に詳しく紹介します。

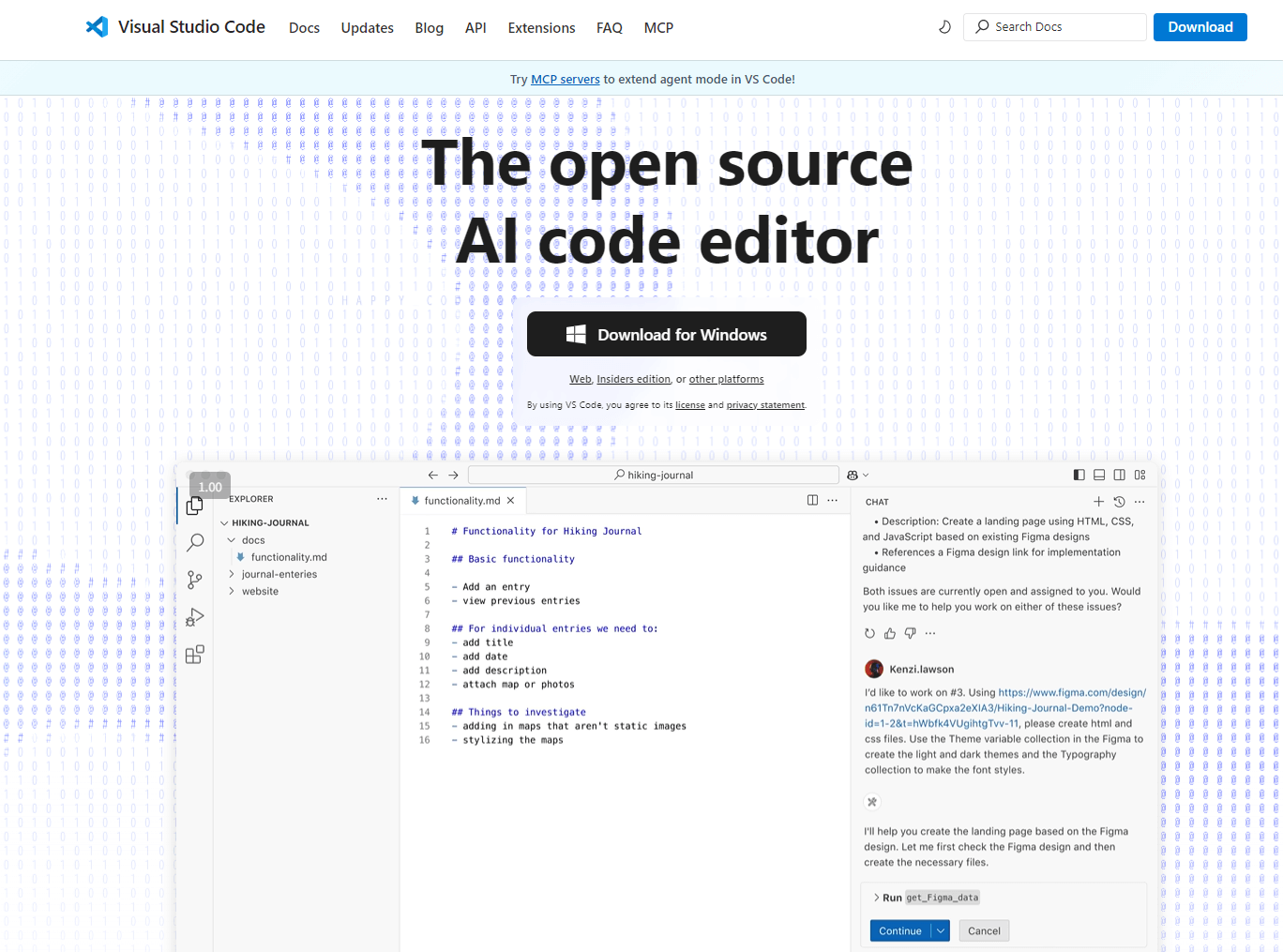

2.1 Visual Studio Code(VScode)

(引用元:Visual Studio Code公式サイト)

- 公式サイト:https://code.visualstudio.com/

- 対応言語:多言語インターフェース(日本語対応)

- 対応OS:Windows/macOS/Linux

- ガイドブック・拡張情報:https://code.visualstudio.com/docs/languages/markdown

- 上級者向け設定:Markdown拡張機能(Markdown All in One、Preview Enhancedなど)によって、URLや画像の埋め込み、テーブル生成、目次の自動作成が可能。プラグインでPDF出力やGitとの連携も簡単です。豊富なテーマやコードスニペットによるカスタマイズ性も抜群。

2.2 MarkText

- 公式サイト:https://marktext.app/

- 対応言語:英語・日本語など(言語選択可)

- 対応OS:Windows/macOS/Linux

- ガイドブック:https://github.com/marktext/marktext/blob/develop/docs/README.md

- 上級者向け設定:リアルタイムプレビュー搭載。画像やリンク挿入ボタンで簡単編集が可能。複数ファイルの統合プレビュー、ズーム表示、カスタムCSSによる外観変更、ショートカットのカスタマイズなどにも対応。

- プラグインにより、AI自動生成機能が使えます。

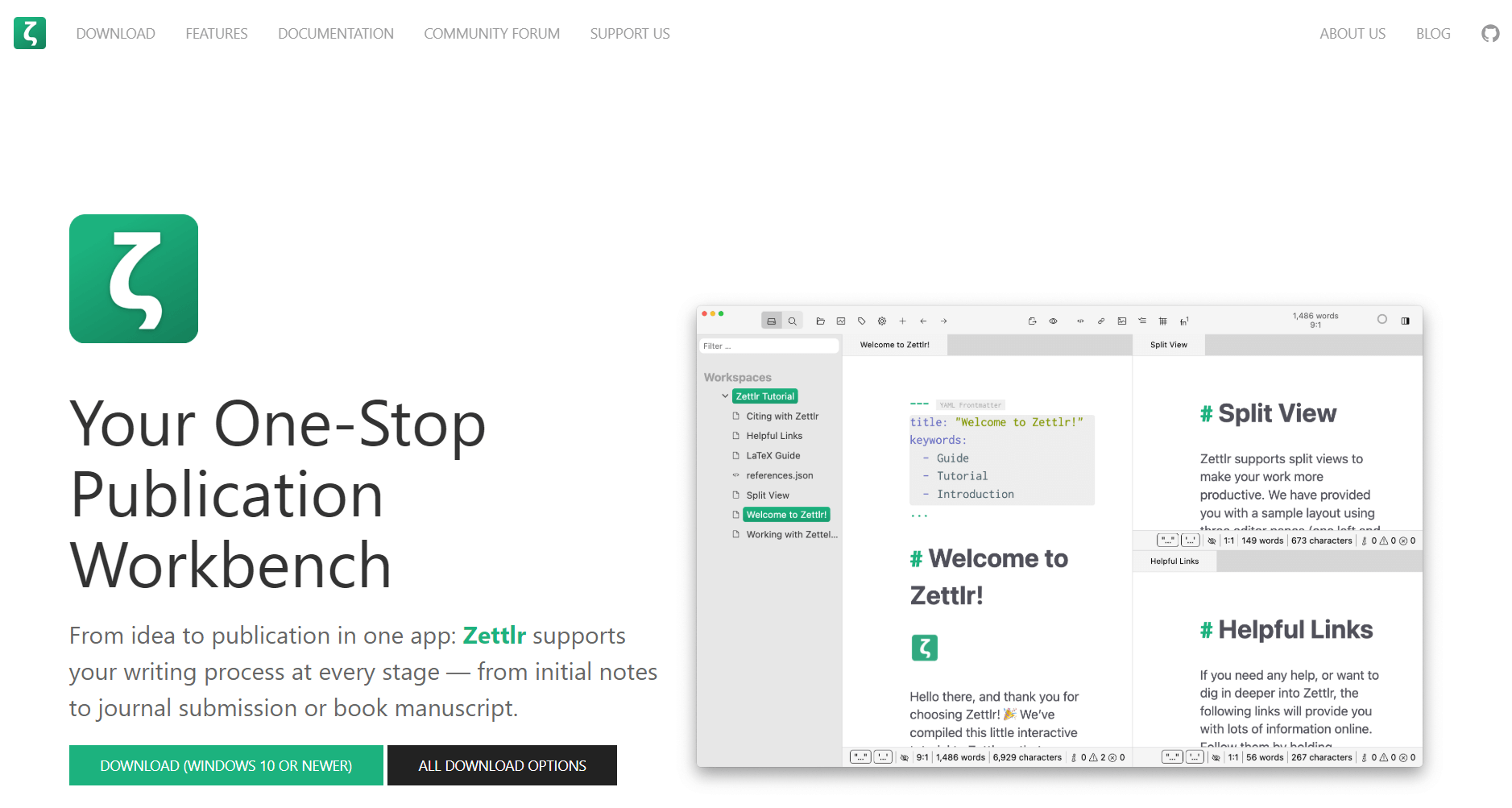

2.3 Zettlr(学術用途に人気)

(引用元:Zettlr公式サイト)

- 公式サイト:https://www.zettlr.com/

- 対応言語:多言語対応(日本語含む)

- 対応OS:Windows/macOS/Linux

- ガイド: https://docs.zettlr.com/ja/

- 上級者向け設定:学術用途を意識したアウトライン表示、文献管理(BibTeX対応)、論文スタイルに即したテンプレート機能、画像・URL埋め込み、プリントやPDF出力にも対応。プラグインによる拡張性もあり、研究者や学生に支持されています。

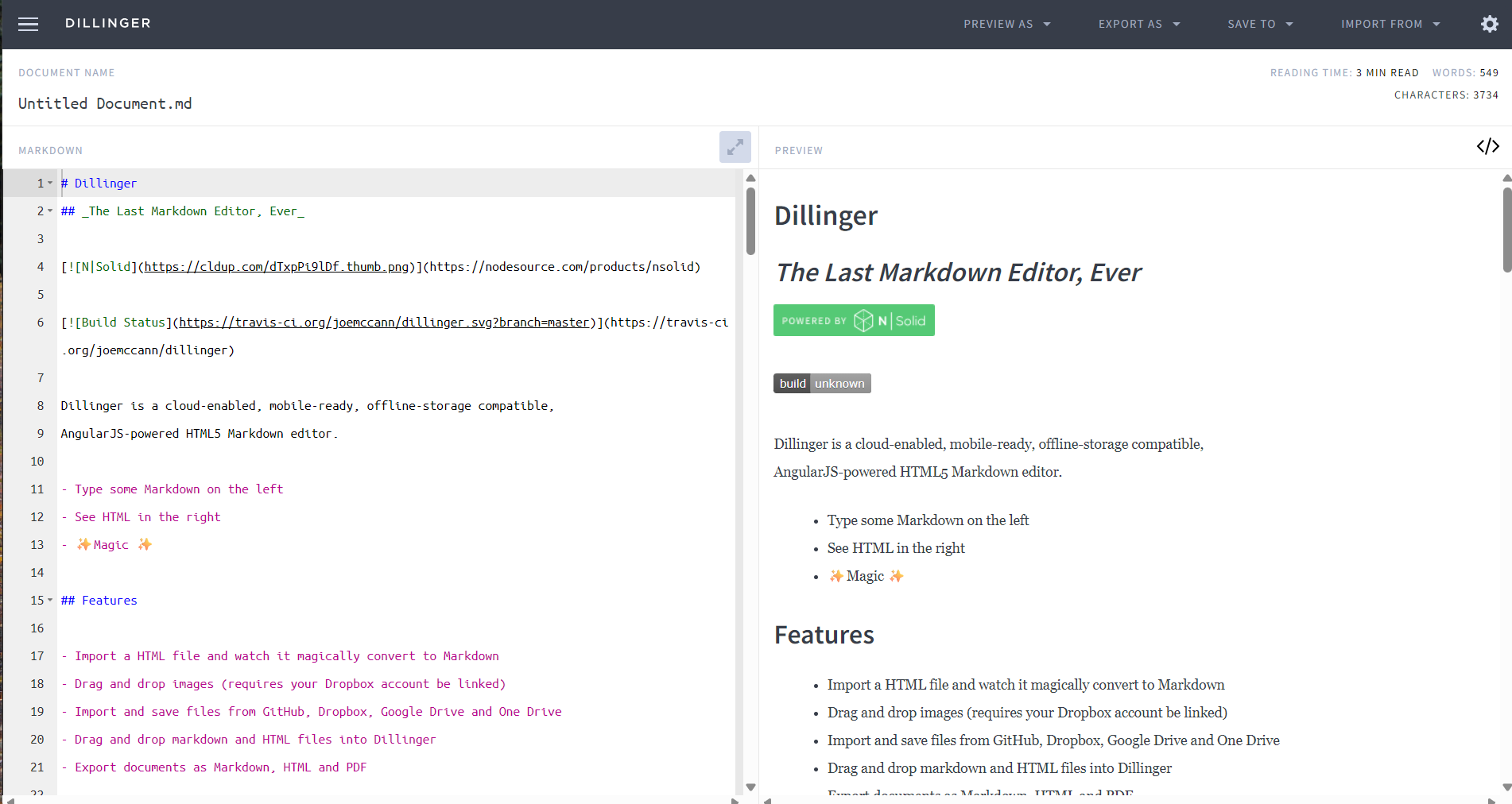

2.4 Dillinger

(引用元:Dillinger公式サイト)

- 公式サイト:https://dillinger.io/

- 対応言語:英語(英語UIのみ)

- 対応OS:Webブラウザ上で動作(クロスプラットフォーム)

- ガイド:ウェブ上のチュートリアル・GitHub README

- 上級者向け設定:ブラウザ完結型で、Dropbox/GitHub/Google Driveとの同期、画像ドラッグ&ドロップ、プレビュー同期、HTML・PDFへのエクスポートに対応。インストール不要で即開始可能。

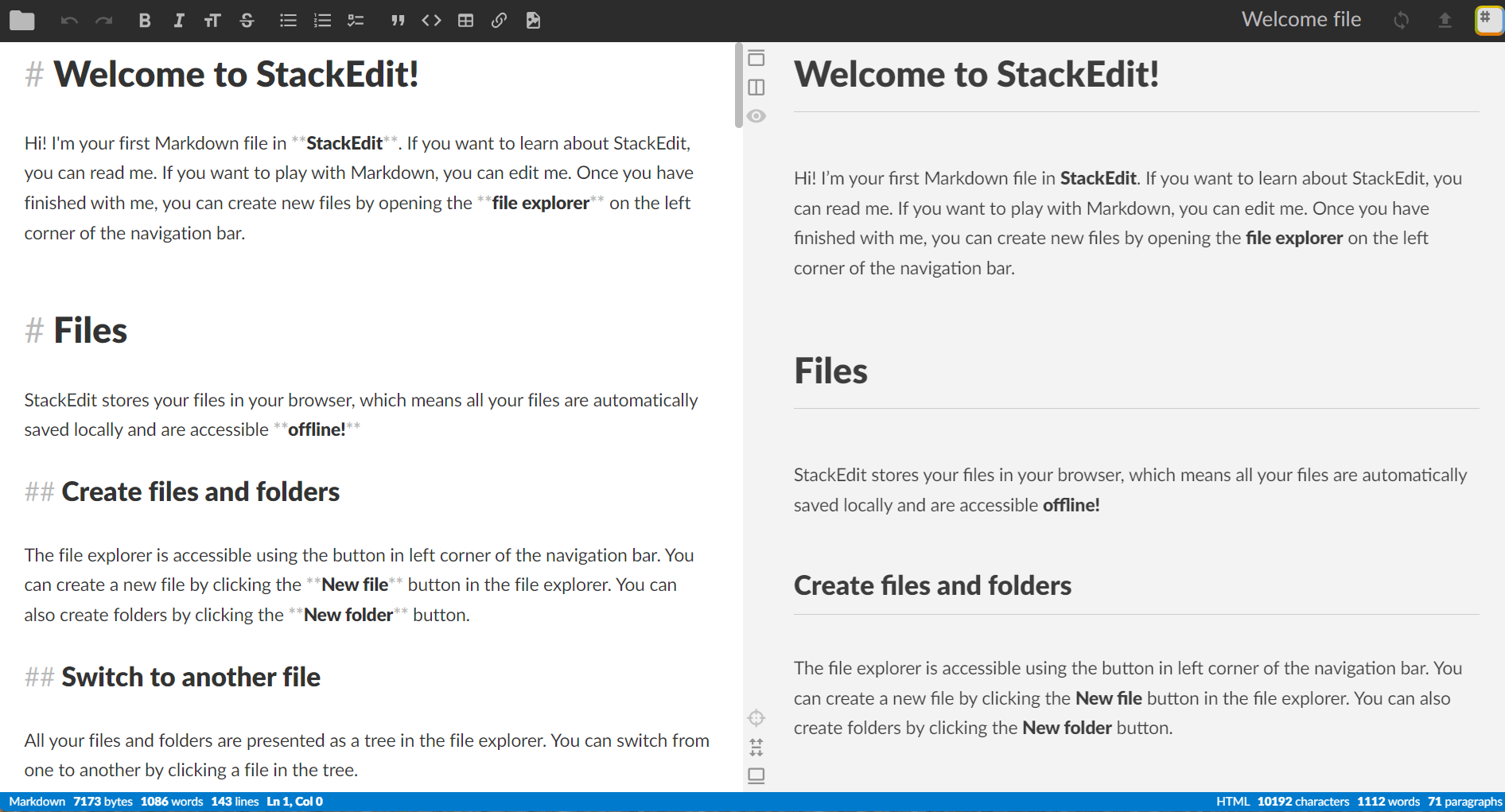

2.5 StackEdit(ローカル・クラウド両対応)

(引用元:StackEdit公式サイト)

- 公式サイト:https://stackedit.io/

- 対応言語:英語(UIで日本語も選択可)

- 対応OS:Webブラウザベース(クラウド同期またはローカル保存)

- ガイド:公式ヘルプ内に各種設定とガイドありhttps://stackedit.io/app#

- 上級者向け設定:Google Drive/Dropbox/GitHubとの連携、リアルタイム共同編集、画像・URL埋め込み、LaTeX数式対応、PDF出力も可能。オンラインでもオフラインでも柔軟に使えます。

2.6 Obsidian

(引用元:Obsidian公式サイト)

- 公式サイト:https://obsidian.md/

- 対応言語:多言語対応(日本語対応)

- 対応OS:Windows/macOS/Linux/iOS/Android

- ガイド:https://publish.obsidian.md/help-ja/

- 上級者向け設定:ノートを双方向リンクで視覚的に結び付け、高度なタグ・検索機能を駆使して知識ベースを構築可能。画像・リンク埋め込みやPDF書き出し、カスタムCSS・テーマ、プラグインによる機能拡張も豊富。モバイルアプリでも同期対応。

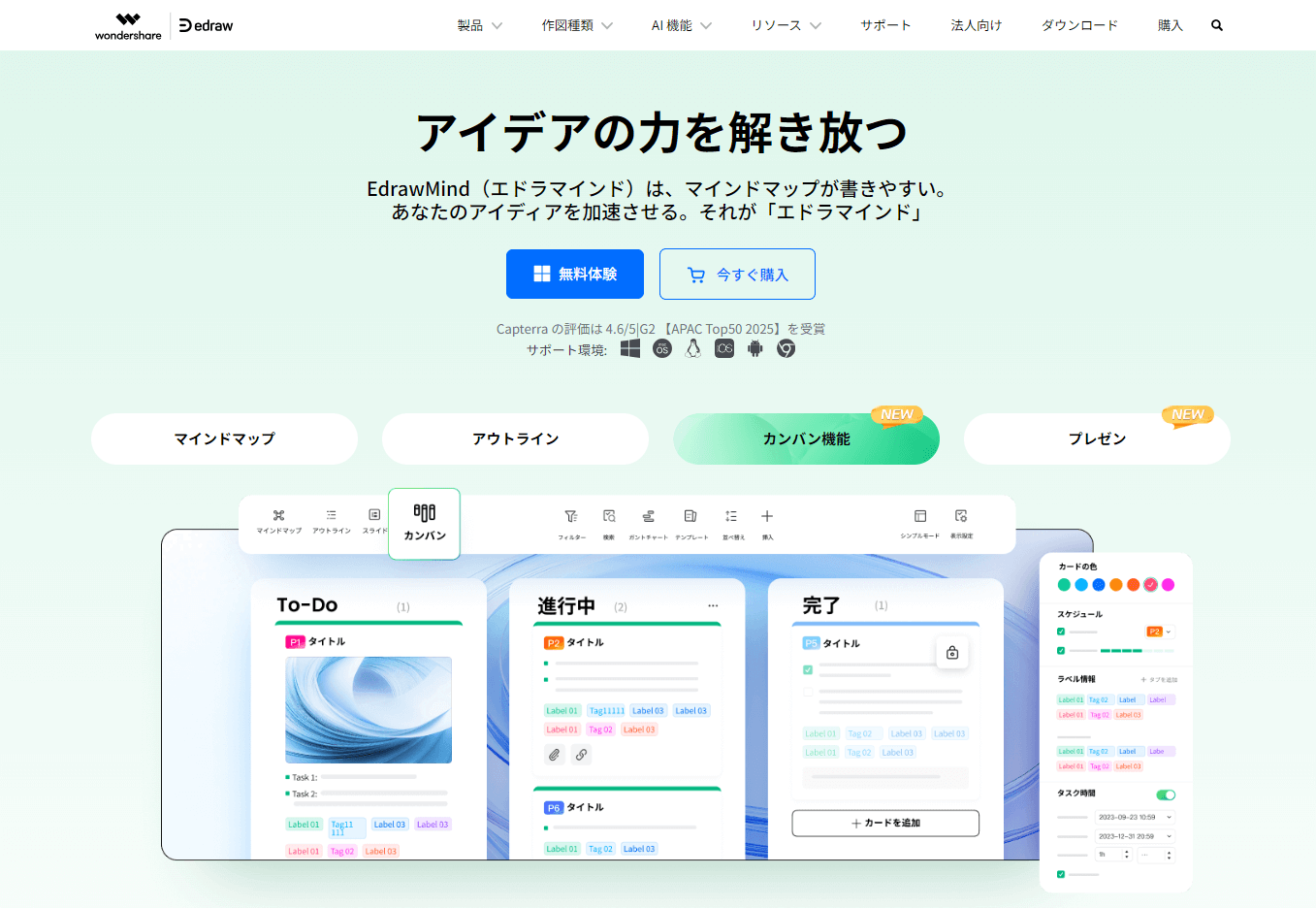

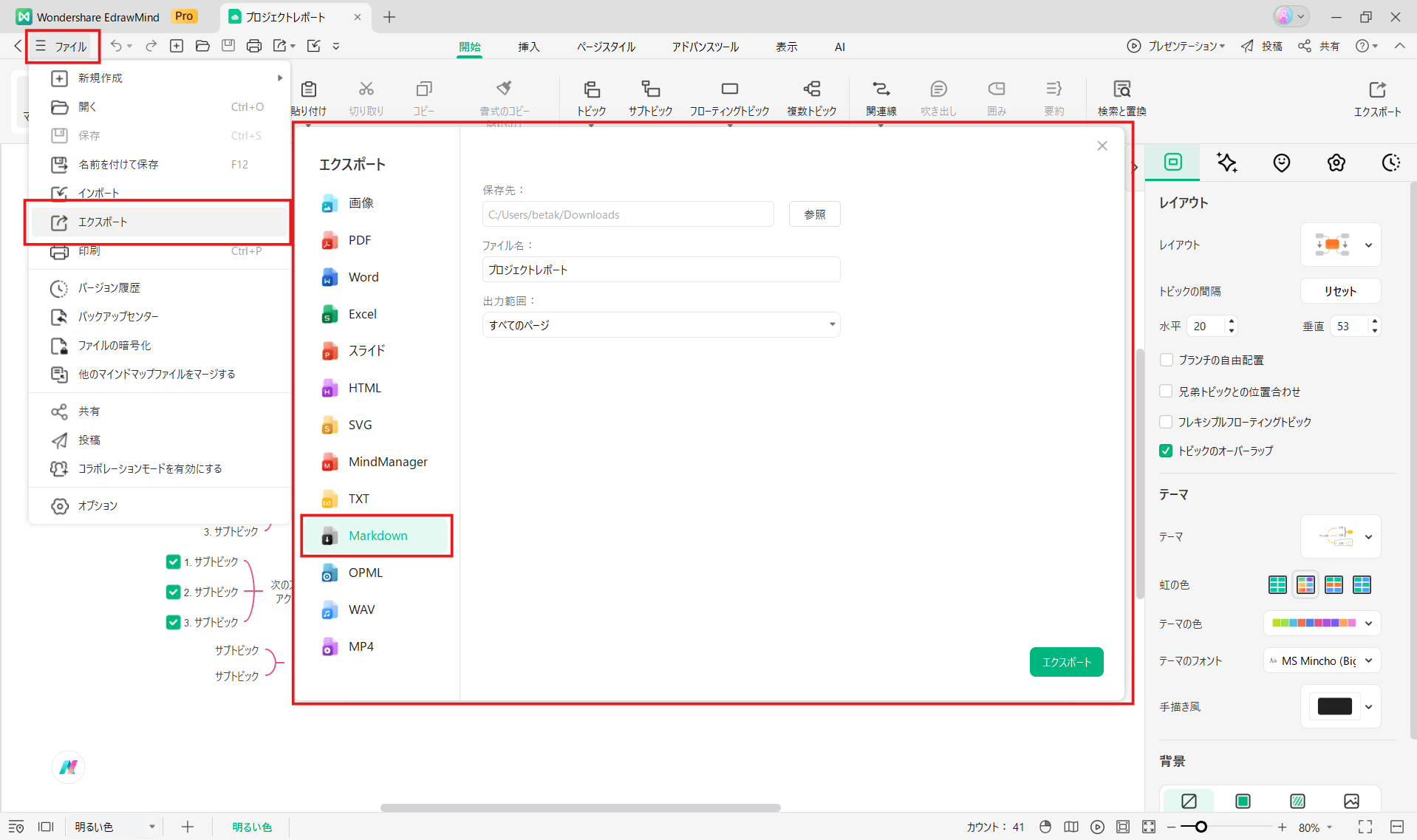

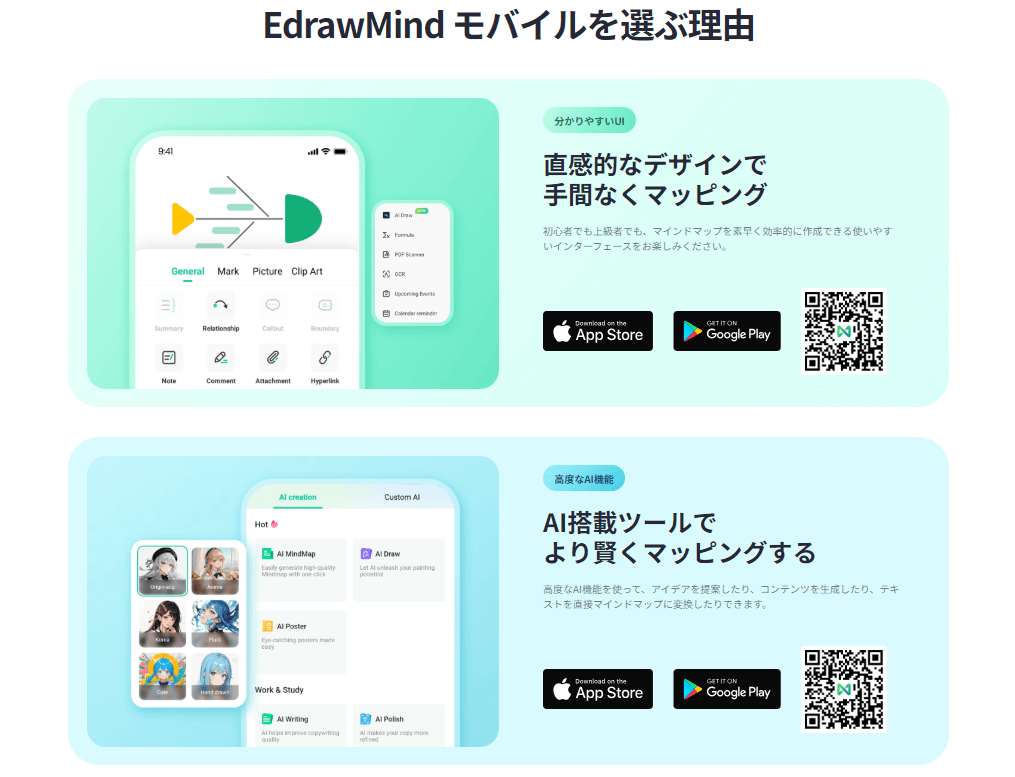

2.7 EdrawMind(Markdown関連ツール)

- 公式サイト:https://edraw.wondershare.jp/edrawmind/

- 対応言語:日本語対応あり

- 対応OS:Windows/macOS/Linux/iOS/Android

- ガイド:https://www.edrawsoft.com/jp/guide/edrawmind/

特徴と利用シーン

・Markdown記法を覚えずに文書構造を可視化

マインドマップ形式で文書構造を視覚的に整理し、Markdown形式に変換可能。初心者でも直感的に使えます。

・AIによるMarkdownファイル解析・要約・PPT化

Markdownファイルをインポートすると、AIが文書内容を自動で解析・要約し、さらにプレゼン資料(PPT)への書き出しも可能。他のMarkdownエディタにはない補助ツールとして注目です。

3.マークダウンエディタを選ぶ方法

Markdownエディタは種類が豊富なため、自分の用途やスキルレベルに合ったツールを選ぶことが重要です。選定時に注目すべき主なポイントを以下にまとめました。

① 対応形式

エディタが対応しているMarkdownの記法や拡張記法を確認しましょう。GitHub Flavored Markdown(GFM)など、書式の違いによっては表示に差が出ることもあります。

② プレビュー機能の仕様

リアルタイムで書いた内容を確認できるプレビュー機能は、執筆効率を大きく高めます。画面分割で同時表示できるタイプや、WYSIWYG対応のものも選択肢に入ります。

③ 拡張性(プラグイン対応の有無)

プラグインで機能を追加できるエディタは、長期的に使いやすさが向上します。PDF出力、スニペット管理、コード補完など、使いたい機能が拡張できるかも要チェックです。

④ ローカル vs クラウド、セキュリティの観点

ファイルの保存場所やセキュリティも選定基準になります。ローカル保存型は情報漏洩リスクを減らせる一方、クラウド型は複数端末でのアクセスや共有が容易です。

4.よくある質問

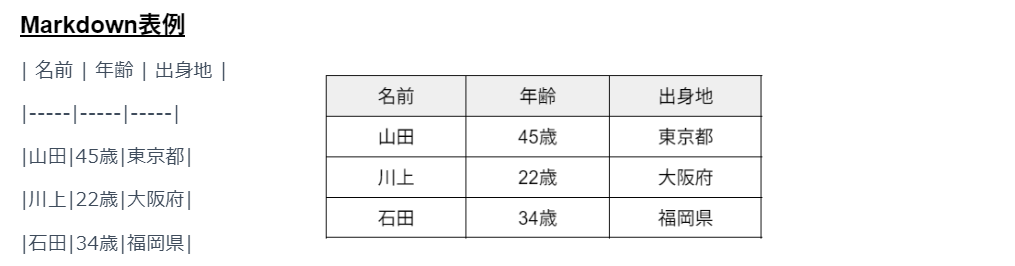

4.1 Markdownで表や画像を挿入できますか?

はい、可能です。Markdown記法では、テーブルの作成や画像の埋め込みがサポートされています。例えば表は |(パイプ)と -(ハイフン)で構成され、簡単に整形できます。画像の挿入には  のような記法を使用します。多くのMarkdownエディタでは、挿入後の内容をリアルタイムプレビューで確認できるので、安心して編集できます。

4.2 スマホでもMarkdownエディターは使えますか?

はい、使えます。ObsidianやEdrawMindなど、一部のMarkdownエディタはiOSやAndroidに対応しており、スマホでも閲覧・編集が可能です。クラウド同期に対応しているアプリを選べば、PCとスマホ間でデータをシームレスに連携させることもできます。ただし、モバイル版では一部機能に制限がある場合もあるため、目的に合ったアプリを選びましょう。

まとめ

Markdownエディタは、シンプルな記法で効率的に文書を構造化できる強力なツールです。今回紹介した7つのエディタは、機能性・対応環境・使いやすさの面でバランスが取れており、初心者から上級者まで幅広く活用できます。さらに、EdrawMindのような補助ツールを組み合わせることで、Markdownの記法を覚えることなく構造的な文書作成やAIによる要約なども実現可能です。目的や使用環境に応じて、自分に最適なMarkdownエディタを見つけてください。

あなたにぴったりのMarkdownエディタを見つけるために、まずは無料体験版のあるEdrawMindのようなツールを使って、情報整理してみましょう。

参考リンク

Markdownの書き方についての詳細をご覧ください。