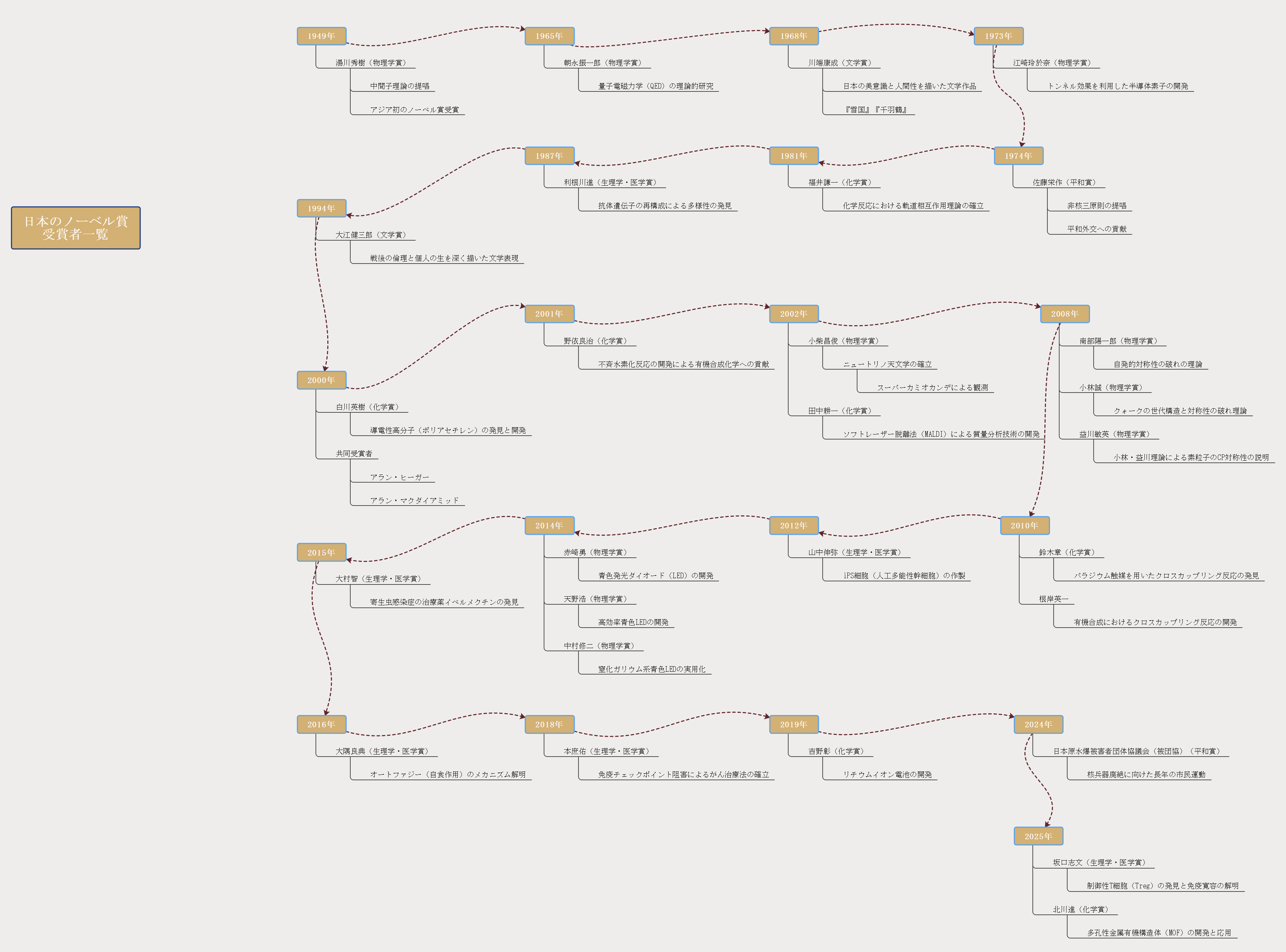

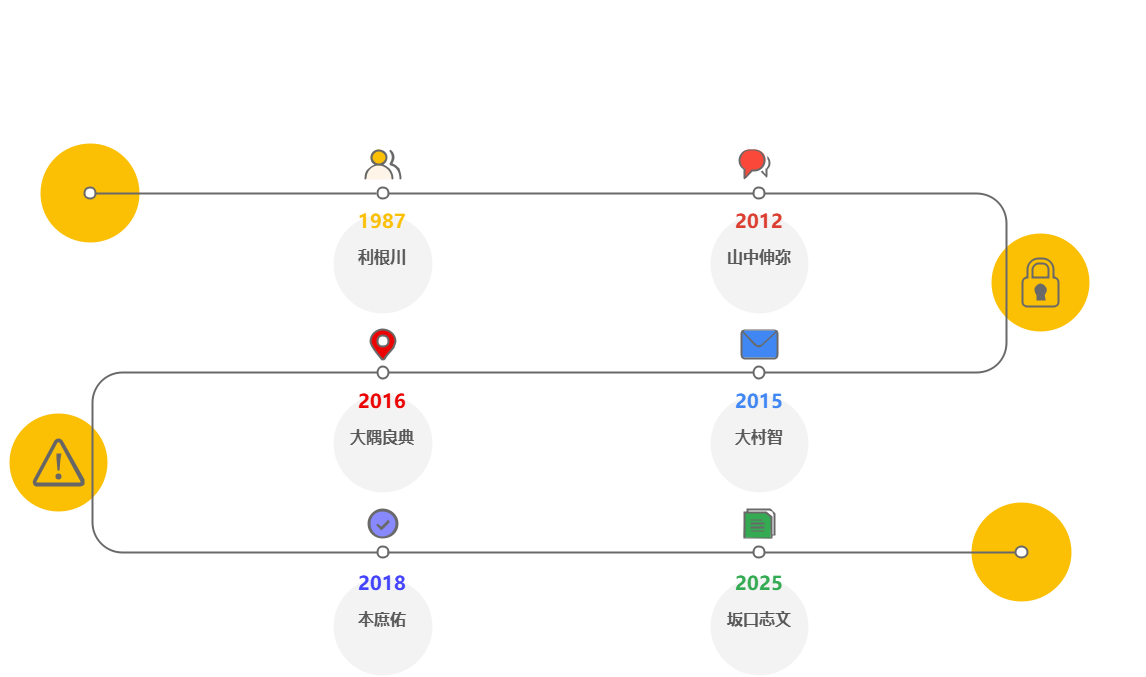

ノーベル賞は、人類の発展に貢献した人物へ贈られる世界で最も権威ある賞です。日本は戦後わずか数十年で科学技術立国として成長し、1949年の湯川秀樹氏(物理学賞)を皮切りに、2025年までに31名の日本人と1団体が受賞しています。近年では、2018年の本庶佑氏(生理学・医学賞)、2024年の日本原水爆被害者団体協議会(平和賞)に続き、2025年には坂口志文氏(生理学・医学賞)と北川進氏(化学賞)が新たに名を連ねました。

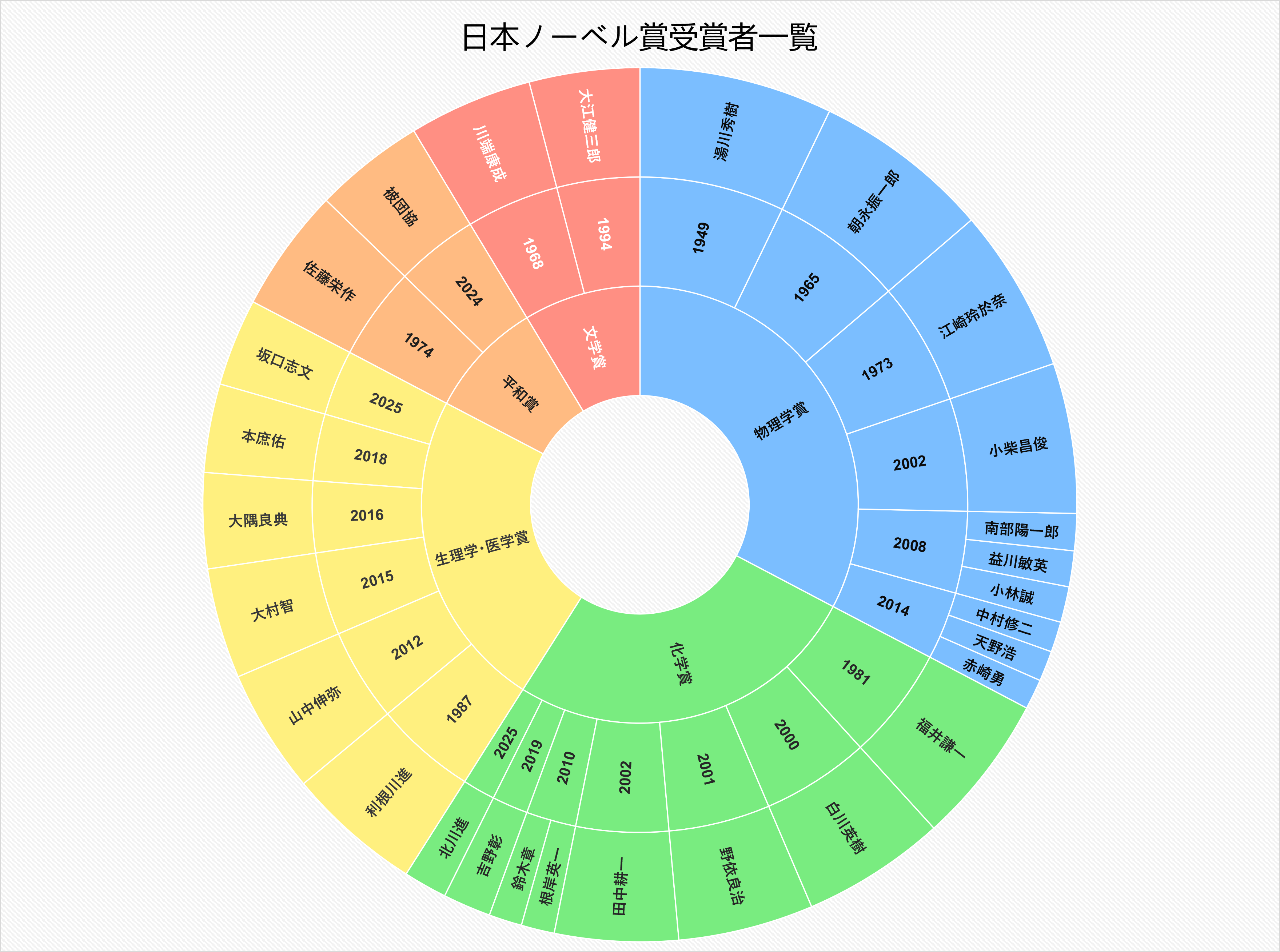

分野別に見ると、物理学・化学・生理学/医学が中心であり、日本の基礎研究と独創的な発想力が世界的に評価されています。

1. 分野別に見る日本人ノーベル賞受賞者

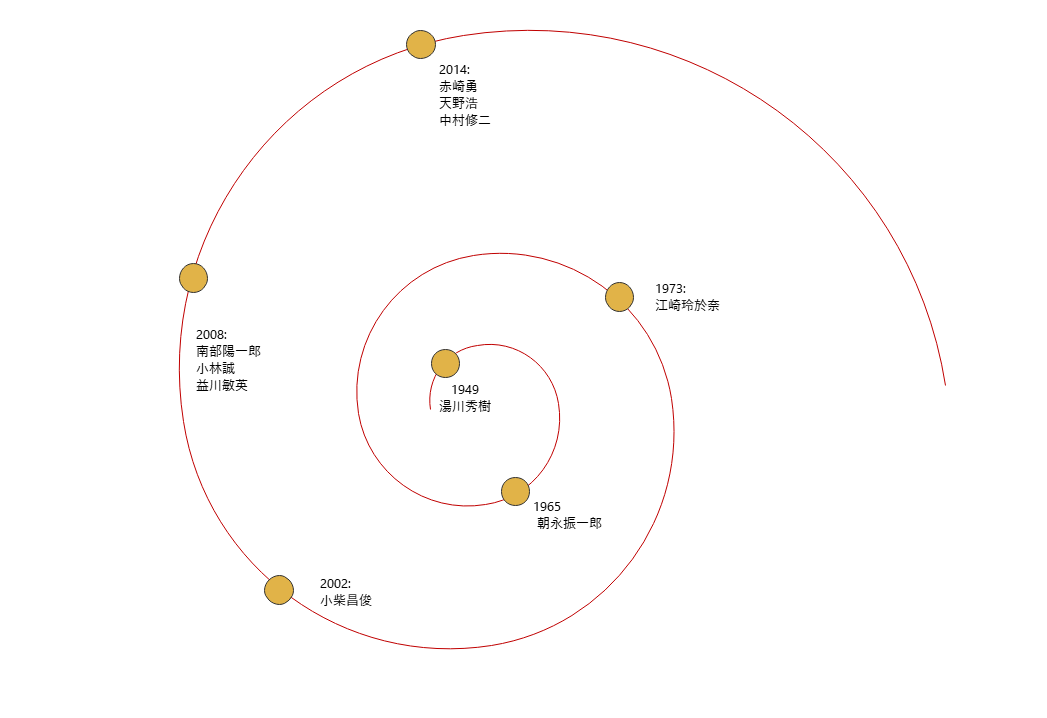

物理学賞

日本の物理学賞受賞は、常に基礎理論と応用技術の両輪で進化しており、世界のエネルギーや情報技術の発展に貢献してきました。

1949年:湯川秀樹 ― 中間子理論の提唱。アジア初のノーベル賞受賞者です。

1965年:朝永振一郎 ― 量子電磁力学(QED)の理論的研究。

1973年:江崎玲於奈 ― トンネル効果による半導体素子の開発。

2002年:小柴昌俊 ― ニュートリノ観測による宇宙物理学への貢献。

2008年:南部陽一郎・小林誠・益川敏英 ― 素粒子物理学における対称性の破れ理論。

2014年:赤崎勇・天野浩・中村修二 ― 青色発光ダイオード(LED)の開発。

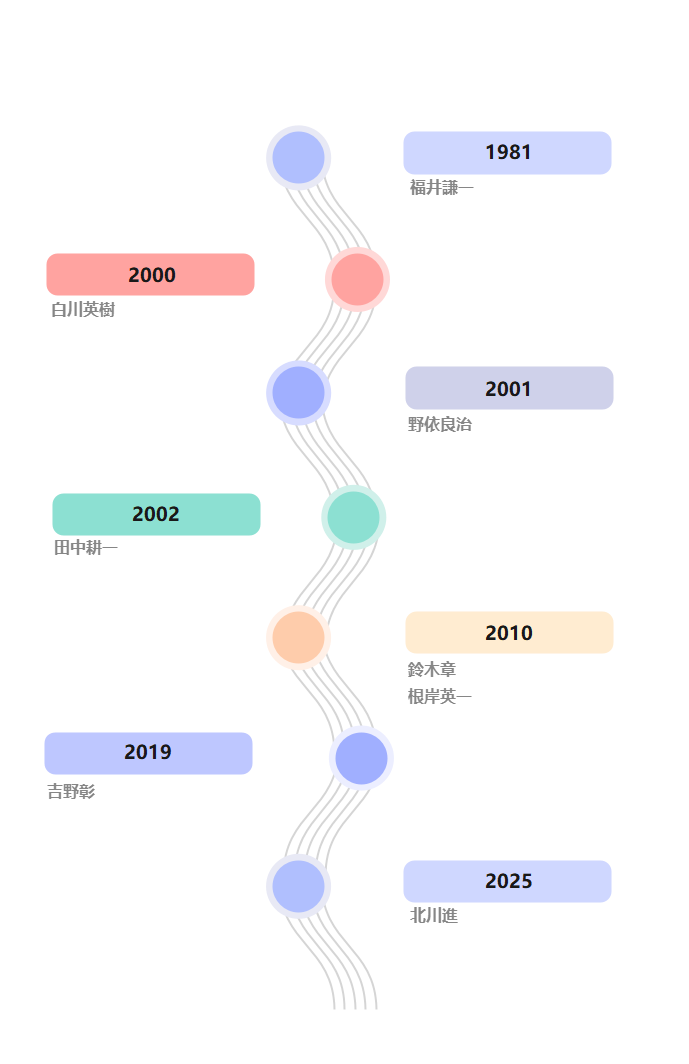

化学賞

1981年:福井謙一 ― 化学反応における軌道相互作用理論。

2001年:野依良治 ― 不斉水素化反応による有機合成法の確立。

2002年:田中耕一 ― ソフトレーザー脱離質量分析法(MALDI)の開発。

2010年:鈴木章・根岸英一 ― パラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応。

2025年:北川進 ― 多孔性金属有機構造体(MOF)の開発と応用。

北川進氏のMOF研究は、気体の吸着・分離、エネルギー貯蔵、CO₂削減などの分野に革新をもたらし、持続可能社会に直結する技術として注目されています。化学分野においても、日本人研究者の「地道な探究」と「実用化力」が世界的評価を得ています。

生理学・医学賞

1987年:利根川進 ― 抗体の多様性を生み出す遺伝子再構成の発見。

2012年:山中伸弥 ― iPS細胞の作製による再生医療への貢献。

2015年:大村智 ― 寄生虫感染症の治療薬イベルメクチンの発見。

2018年:本庶佑 ― 免疫チェックポイント阻害剤(オプジーボ)の基礎発見。

2025年:坂口志文 ― 免疫抑制を担う制御性T細胞(Treg)の発見と機能解明。

坂口氏の研究は、免疫の「攻めと守りのバランス」を解き明かし、自己免疫疾患や臓器移植治療に新しい道を開いたとして高く評価されました。

文学賞

1968年:川端康成 ― 『雪国』『千羽鶴』などで日本の美意識と人間性を描写。

1994年:大江健三郎 ― 戦後の倫理と個人の生を深く掘り下げた文学的表現。

文学賞では、両者ともに日本文化の精神性と普遍的テーマで世界読者を魅了しました。

平和賞

1974年:佐藤栄作 ― 非核三原則の提唱による平和外交の推進。

2024年:日本原水爆被害者団体協議会(被団協) ― 核兵器廃絶への長年の市民運動。

被団協の受賞は、市民レベルでの平和活動が国際的に評価された象徴的な出来事でした。

このように分野別・年代別に見ると、日本人ノーベル賞受賞者は「基礎科学の深耕」と「人道・文化の発信」を両立しており、2025年現在もその数は増え続けています。日本の科学と文化がいかに世界に影響を与えてきたかが、はっきりと読み取れます。

2.日本人ノーベル賞受賞者【時間順】

3.日本出身のノーベル賞受賞者

受賞時に日本国籍ではなかったが、日本出身(日系)・日本生まれのノーベル賞受賞者についてもまとめしました。

1973 江崎玲於奈(米国籍)※物理学賞・トンネル効果研究

2008 南部陽一郎(米国籍)※物理学賞・自発的対称性の破れ理論

2010 根岸英一(米国籍)※化学賞・クロスカップリング反応

2014 中村修二(米国籍)※物理学賞・青色LED開発

2017 カズオ・イシグロ(イギリス国籍)※文学賞・『日の名残り』『わたしを離さないで』

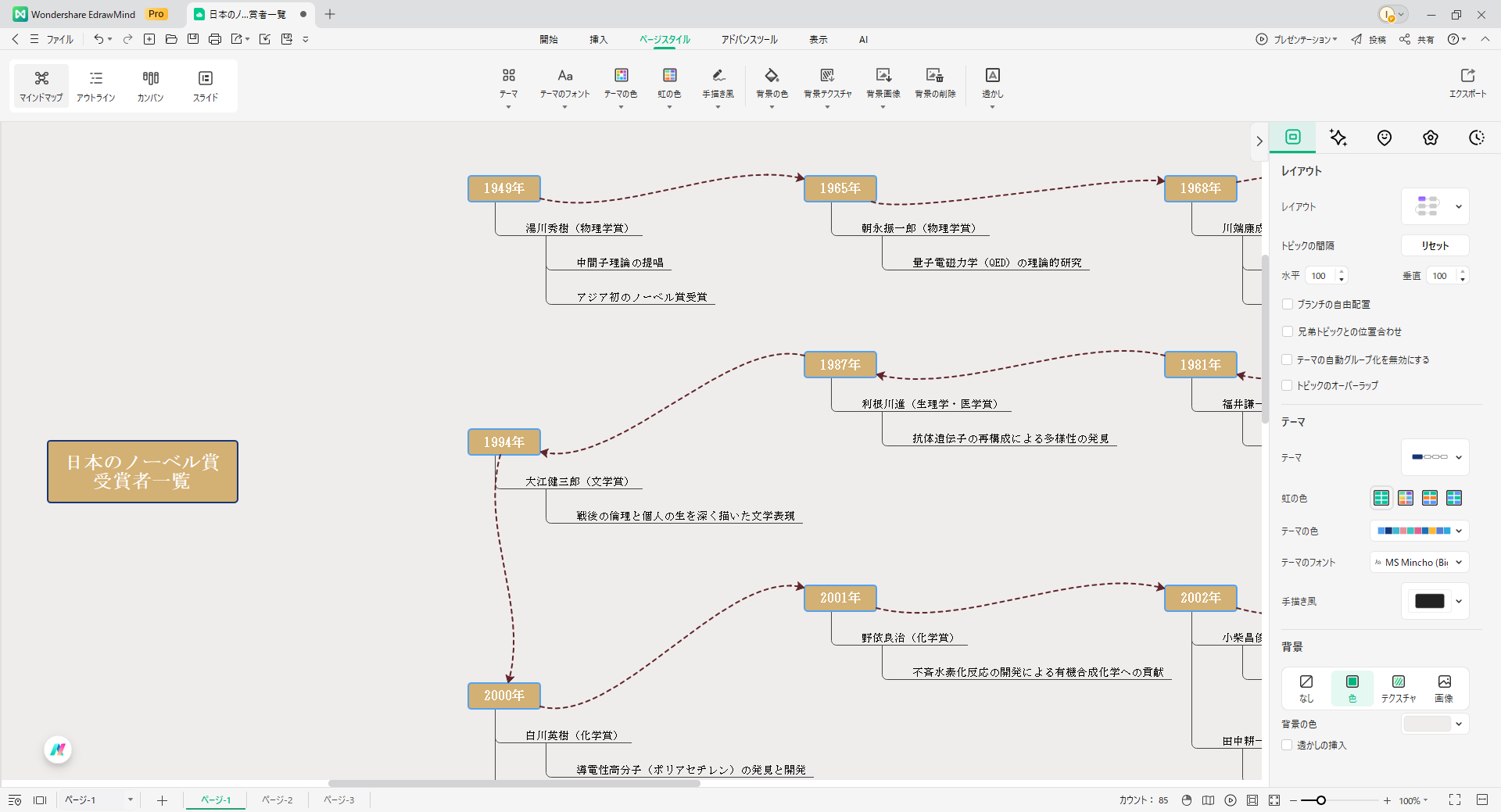

4.EdrawMindで受賞者年表を作ろう

1949年から2025年まで、70年以上にわたる受賞の歴史を整理するには、Wondershare EdrawMind(エドラマインド)が最も便利です。

EdrawMindのタイムライン作成機能を使えば、受賞年・受賞者名・分野を入力するだけで、年代順の美しい年表を自動生成できます。テンプレートを選び、分野ごとに色分けを設定すれば、視覚的分類も簡単です。

さらに、写真や功績の説明文をノードとして追加でき、AIアシスト機能を使えば構成を自動で整理してくれます。完成した年表はPDF・PNG・PPTなどの形式で出力可能で、授業・発表・研究レポートにも最適です。

例えば、「日本ノーベル賞受賞者1949〜2025」というテーマで年表を作成すると、

湯川秀樹(1949)から坂口志文・北川進(2025)までの流れ

各分野の時代的変遷

日本の研究の強み

を一目で理解できるビジュアル資料が完成します。

EdrawMindを使えば、単なる一覧を超えた“見るだけで学べる年表”を誰でも簡単に作成できます。研究者、学生、教育者にとって、ノーベル賞の歴史を学ぶ最適なツールです。